(2)-6-3:吉野室町時代(1334~1573)

②室町時代(1392-1573)

これまでに「各時代でのくすり文化」を調べてきた。その中で、飛鳥・奈良時代(700年から)では「陀羅尼助丸、希効丸」、鎌倉・室町時代では「豊心丹、希応丸、混元丹」などが日常の健康維持などに使われていた。そして、室町時代になると中国との交流がより盛んになり、それに伴い中国医学も取り入れられ、進化し、形創られてきた李朱医学を、室町時代の日本の医家、田代三喜(たしろさんき)が、中国に留学して修めて帰国してこの医説が広められた。田代は日本における李朱医学の開祖と称される。田代に師事したのが曲直瀬道三(まなせどうさん)で、彼は京都で多くの後進を指導、李朱医学は日本化され、充実して江戸時代初期まで日本の医学に重要な位置を占めた。この時代で使われたくすりに「防風通聖散や補中益気湯」があって、今も漢方薬として頻用されている。[文献1] 日本東洋医学会において「漢方の歴史」について時代の流れとその概要がまとめられている。

その内、6世紀から室町時代については、[日本における漢方医学の歴史は、仏教などの大陸文化が導入された6世紀にさかのぼる。7世紀以降は、遣隋使・遣唐使によるその当時の中国との正式交流が開始され、医療文化も大量に我が国に持ち込まれた。701年には新しい政治制度である律令制度に基づいて、大宝律令が施行され,その中で漢~六朝時代の医学書が教科書として指定された。□□平安時代には日本独自の文化意識が萌芽し、日本でも医学書が編纂されたが、残念ながら現代には伝わっていない。現存する最古の医書は『医心方』である。この本は平安時代における隋唐医学の集大成であり、中国医学受容の精華であるが、その取捨選択には日本の風土、嗜好が反映されている。□□鎌倉時代になると時代の主役は貴族から武士になり、医療の担い手は貴族社会の宮廷医から禅宗の僧医たちへと移行し、医療の対象は貴族中心から一般民衆へも向けられるようになった。この時代から中国からもたらされた漢文の医書を和文に直し、著者独自の見解が加えられ、日本独自の漢方が生まれていった。□□室町時代は、当時の中国にあった明朝との交流が活発になった。当時導入された医学は、金元医学を継承したもので、ことに補養を軸とする李東垣、朱丹渓の医学は日本でも李朱医学と称して大いに受けた。これらの流派は江戸時代前期までもっとも隆盛をきわめた。この流派を,その後に興った古方派に対して、後世方派と称している。]である。

in漢方の歴史 日本東洋医学会 https://www.jsom.or.jp › universally › story › note

[文献2] また、国立国会図書館デジタルコレクションにある「漢方の歴史(北里研究所東洋医学総合研究所 小曽戸洋)」における室町時代の記述には、

(in漢方の歴史国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp › view › prepareDownload)

[室町時代〜 江戸時代前期 室町時代には明朝との勘合貿易が始まり、明に留学し帰朝した医師たちが医学界を先導するようになる。南北朝末の竹田昌慶を皮切りに、月湖・田代三喜・坂浄運・半井明親・吉田意安などがいた。□□当時導入された明初の最新医学は、金元時代に新たに勃興した革新的医学理論を背景にしたものであった。この金元医学は、たてまえは端的にいえば前述の漢の三大源流医学を理論統合しようとする試みであったが 、結果は中国医学に新たな方向性を開くこととなった 。その主導者として金元の四大家(劉完素・張子和・李東垣 ・朱丹渓)と称される人々がおり、治療方針の特徴からそれぞれに学派をなした。たとえば劉完素の創製した防風通聖散や李東垣の補中益気湯などは今日でも頻繁に使用される漢方処方であり、また補養を軸とする李東垣・朱丹渓の医学は日本でも李朱医学と称して大いに受けた。この金元医学理論の本質は陰陽五行説に依拠するもので、現代中国に引継がれて中医学理論の柱を構築している。□□室町時代の知識階級の医家達はこの新医学を盛んに摂取し、普及につとめた。

その機運の高まりのなかで、一五二八年、日本で初めて医学書が印刷出版された。それは明の熊宗立が編纂した『医書大全』を堺の阿佐井野宗瑞が財を投じて覆刻したもので、医書の印刷出版は中国に遅れること五百年であった。さらに七〇年後には豊臣秀吉の朝鮮出兵によって朝鮮から活字印刷の技術が伝えられ、これを用いて金元・明を中心とした多量の医薬書が印刷され広く普及するようになった。いわゆる古活字版である。日本の医書出版文化はここに始まる 。□□室町末期から安土桃山時代に活躍した名医に曲直瀬道三がいる。 道三は当時の中国医学を日本に根づかせた功労者として特筆すべき人物である。田代三喜に医を学び、京都に医学舎啓迪院を創建。あわせて宋・金元・明の医書を独自の創意工夫によって整理し、『啓迪集』をはじめとする幾多の医書を著述して、後進の啓蒙・育成に尽力した。道三の医学理論は明の医書を介するところの金元医学に依拠する。この陰陽五行説を背景とし、経験処方の駆使運用を手段とする曲直瀬流医学は、後継者の輩出によってさらに 後の明代医書(たとえば『万病回春』など)を積極的に吸収し、江戸前期には最も隆盛をきわめ、中期から末期へと及んだ。 この流派を、その後興った古方派に対して 、後世方派と称している。]とある。

では、今回取り上げる「室町時代」で活躍する人物Key manや気になる出来事・文言Key Wordなどについて情報を探ってみる。Key manとしては「李東垣(1180~1228)、朱丹渓(1281~1365)」、「田代三喜(1465~1544)」、「曲直瀬道三(1507~1594)」、そして、Key Wordとしては「李朱医学」についてみてみよう。

[(1)李東垣(1180~1228)について]

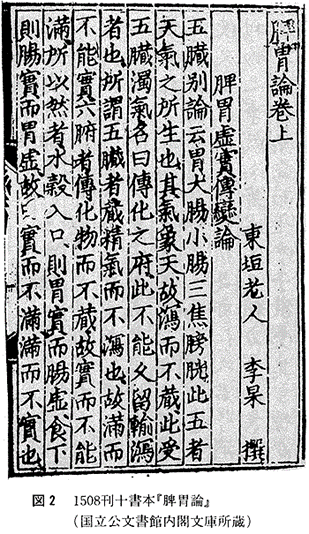

『脾胃論』の著や、補中益気湯の創方で名高い李東垣は、金元四大家の一人にかぞえられている。その伝は『元史』巻二〇三の列伝中に収められるが、治験例が主で伝自体は簡略である。しかし直弟子の羅天益が編纂した『東垣試効方』[1](一二六六成)には、至元四年(一二六七)に硯堅が記した詳細な「東垣老人伝」[2]が付されている。長文になるのでここでは割愛させていただく。『脾胃論』(1249成)(図2):李東垣の撰になる医論・医方の書。全3巻。2巻や4巻にする版本もあるが、いずれも内容に相違はない。本書に東垣の自序はないが、友人の元好問は次のような序を寄せている。

かつて壬辰の変の五六十日間、百万人近くの人が飲食労倦で没したが、皆これを傷寒のためと思っていた。その後、東垣が内外傷と飲食労倦傷を弁じた論を見て、世医の誤りを知った。学に暗いと、かくも人を誤るものである。東垣の著論はすでにこれを指摘しているが、世医はにわかに理解できない。そこで、さらに『脾胃論』を著した。東垣の両著は、千年の惑を去るものといえよう。もしこの書が刊行されるなら、もはや壬辰のごとき薬禍は起るまい。己酉(1249)7月、遺山・元好問序。

この序にいう東垣が先に著した「内外傷と飲食労倦傷を弁じた論」とは、『内外傷弁惑論』に他ならない。したがって東垣は同書を1247年に完成の後、本書の整理に着手[13]、元好問序の1249年に本書を完成したとみなせる。東垣はこの時70歳、没前2年である。なお元好問(1190~1257)は遺山と号し、金代の文人。東垣の患者でもあり、壬辰の変以後の逃避行を6年間ともにしている。先に東垣の『傷寒会要』(失)に序(1238)を草したほか、自から『集験方』(1242自序、失)を編纂したり、周候『周氏衛生方』(失)にも序を寄せている[14]。

『脾胃論』の内容は、医論36篇と方論63篇より構成されている[15]。全体は内傷と外感の弁別治療を論じた前著を一歩進め、書名のごとく脾胃の重視を強く主張している。東垣流が補土派と呼ばれる所以である。本書の多くは帰郷後に書きためていた100近い旧稿を、最晩年の約2年で寄せ集め、加筆して一書としたしたのであろう。それゆえ一部の論旨に重複が見えたり、前著の転載であったり、やや繁雑な感は否めない。

しかし名論も多い。巻頭の2篇、「脾胃虚実伝変論」「脾胃勝衰論」はその筆頭といえよう。また書末の2篇では体力の衰えを嘆き、精神的養生を述べたりしており、晩年の様子が窺える。前著にない治験では、「調理脾胃治験」中に数例がある。その内の2例は1248年のもので、衰弱にもかかわらず臨床と著述を行っていたことがわかる。この時期の治験例は他に『東垣試効方』中に多見されるが、そのうち本書にふさわしい例のみが選ばれたらしい。

なお現在の日本でも常用される半夏白朮天麻湯は、本書に載る頭痛の症例に東垣が創方したもので、方意も詳しく解説されている。

本書の初刊は羅天益が後序を記した1276年と考えられる。この天益序刊の元刊本は現伝しない模様。現存の版本では1399~1424年間に初刊された『東垣十書』所収本が最古で、武田科学振興財団杏雨書屋に架蔵(貴418)されている。同書屋の蔵書目録はこれを1276年の羅天益刊本と記すが、同版他書との比較より、筆者は初刊の十書本と審定した[12]。本書はこれ以降、十書本として中国・日本・朝鮮で翻刻が重ねられている。図2は現存第2の古版で、国立公文書館内閣文庫所蔵の正徳3年(1508)熊氏梅隠堂刊十書本である。なお江戸刊の十書本は『和刻漢籍医書集成』に影印収録した。

in『内外傷弁惑論』『脾胃論』『蘭室秘蔵』解題 大学病院医療情報ネットワークセンター https://square.umin.ac.jp › paper01 › toenkaidai

in金代の医薬書4 大学病院医療情報ネットワークセンター https://square.umin.ac.jp › mayanagi › paper01 › kindai4

[(2)朱丹渓(1281~1365)について]

金元4大家の一人、朱丹渓の事跡に関する史料は多い。主なものを挙げると『格致余論』の丹渓自序と宋濂序[2]、宋濂の「故丹渓先生朱公石表辞」(以下「石表辞」と略)[3]、戴良の「丹渓翁伝」(「翁伝」と略)[4]などがある[5]。いずれも本人や面識のあった者によるもので、『元史』や『新元史』に記される丹渓伝よりはるかに詳しい。□□現在に伝わる医書で、丹渓の名を冠したり、丹渓撰とされるものは三〇を下らない。およそ七〇歳前後の晩年になって著述を始めた丹渓に、もちろんそれだけの著作はない。確実な自撰書は先の「石表辞」「翁伝」に記された七書のみで、他の大部分は弟子や私淑者の撰、あるいは末裔が秘蔵していたと称するものや、丹渓の名を仮托した偽書などである。それらは明初から清代まで大いに流行したが、日本では後述の自撰二書のみが江戸初~中期にかけて大流行した。ここに同じ流行でも、両国の相違を如実に見ることができる。

in元代の医薬書(その6) 大学病院医療情報ネットワークセンター https://square.umin.ac.jp › mayanagi › paper01 › gendai6

朱丹溪は、朱子と呂祖謙という南宋儒学の二つの学統を継承した儒学者であり、そのため礼法を非常に重視していた。同時に、劉河間・張子和・李東垣などの金代医学に依拠する医学者でもあり、『黄帝内経』運気七篇の内容を新たに読み直し、独創的な解釈体系を作り出した。朱丹溪は、礼法を重視する朱子と鬱証を重視する劉河間の二人から大きな影響を受けながらその思想を形成した。

in欲と鬱の間 儒医朱丹渓鬱説の展開における宋代道学の受容 … 東京大学 https://www.l.u-tokyo.ac.jp › postgraduate › database