生体恒常性の乱れや疾患発症予測の新たな医療技術開発への応用に期待

同志社大学大学院生命医科学研究科西川恵三教授らの研究グループは19日、生体深部の観察が可能な2光子励起顕微鏡を用いて生きた動物個体の骨の内部を観察する手法により、“破骨細胞”と“酸素”を同時に解析する技術を開発した。

同技術の開発により、骨組織内の酸素濃度の情報を1細胞レベルで取得することに成功した。これにより、従来研究で曖昧にされていた低酸素状態がどのような酸素濃度であるかの定義を可能にした。

この新しく定義された低酸素状態が骨組織に及ぼす影響を検討したところ、低酸素が破骨細胞形成を阻害し、骨量を増加することが分かった。

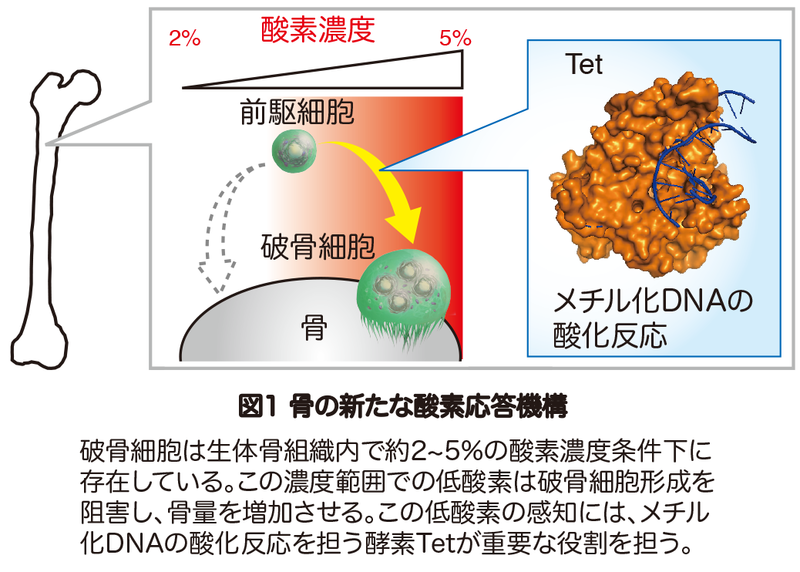

さらに、この生理的な酸素濃度域で破骨細胞が低酸素を感知する分子メカニズムを解析したところ、従来より重要である考えられていた低酸素誘導因子HIFがかかわる制御システムは重要ではなく、メチル化DNAの酸化反応を担う酵素Tetがセンサー分子として機能することが分った。

これにより、骨には他の組織と異なるユニークな方法で酸素に対して応答する機構が存在することが明らかになった(図1)。同研究による生体内の量の情報にもとづいて生命現象を理解する新たな試みは、生体恒常性の乱れや疾患発症を予測する新たな医療技術へ応用が期待される。

これらの研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究、新学術領域(酸素生物学)、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)により実施したもの。この研究成果は、18日に欧州科学誌『EMBO Reports』にオンライン掲載された。

骨吸収活性を介して骨の恒常性維持を担う破骨細胞には、酸素を利用する仕組みが備わっている。だが、破骨細胞が存在する骨の内部は極度の低酸素に維持されていると従来から考えられていた。

果たして、破骨細胞にとって酸素は必要な分子なのか。酸素は生命にとって必要不可欠な気体分子で、生体内にあるすべての細胞は絶え間ない酸素供給のもとで正常な活動を営む。

この酸素供給が破綻した場合には、細胞は特別な分子機構を動かして、酸素欠乏(低酸素)に対して抗おうとする。これは低酸素応答と呼ばれ、従来から精力的に研究が進められており、一昨年のノーベル生理学・医学賞の受賞対象であることも相まって、一見、低酸素応答機構がよく理解できてきたような錯覚に陥りがちであった。

だが、「生体内の細胞がどのくらいの酸素濃度にさらされているか」の実に基本的な情報すらわかっていない。このため、生体内の正常な細胞が果たしてどのくらいの酸素濃度下で維持され機能しており、その適正な量の酸素が得られない場合には細胞にどのような変化を生じるかは未だ曖昧な現状にあると言える。

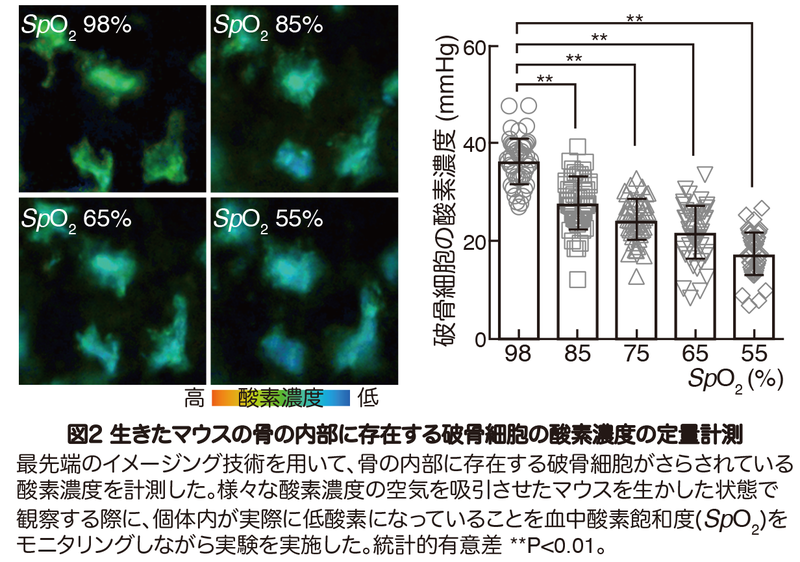

西川氏らの研究グループは、酸素を見る化学プローブと骨組織をライブイメージングする2光子励起顕微鏡法の活用により、生きたままのマウスの骨の内部に存在する破骨細胞がさらされている酸素濃度の計測に成功した。

その結果、生体内の破骨細胞は、17.4mmHg(2.3%)〜36.4mmHg(4.8%)の酸素濃度で維持されていることを見出した(図2)。これは、骨組織内の酸素濃度の情報を1細胞レベルで取得することに成功した世界初の研究成果となる。

この生理的な範囲内で酸素濃度が低下した場合において破骨細胞形成や骨組織が受ける影響を検討したところ、低酸素環境下では破骨細胞の形成が阻害され、骨量が増加することが分かった。これにより、酸素は破骨細胞形成にとって必要な分子であることが明らかになった。

次に、破骨細胞形成において酸素が必要とされる分子メカニズムを解析したところ、低酸素時に誘導されてくるHIFがかかわる制御システムは重要ではなく、代わりにメチル化DNAの酸化反応が関与することが分かった。

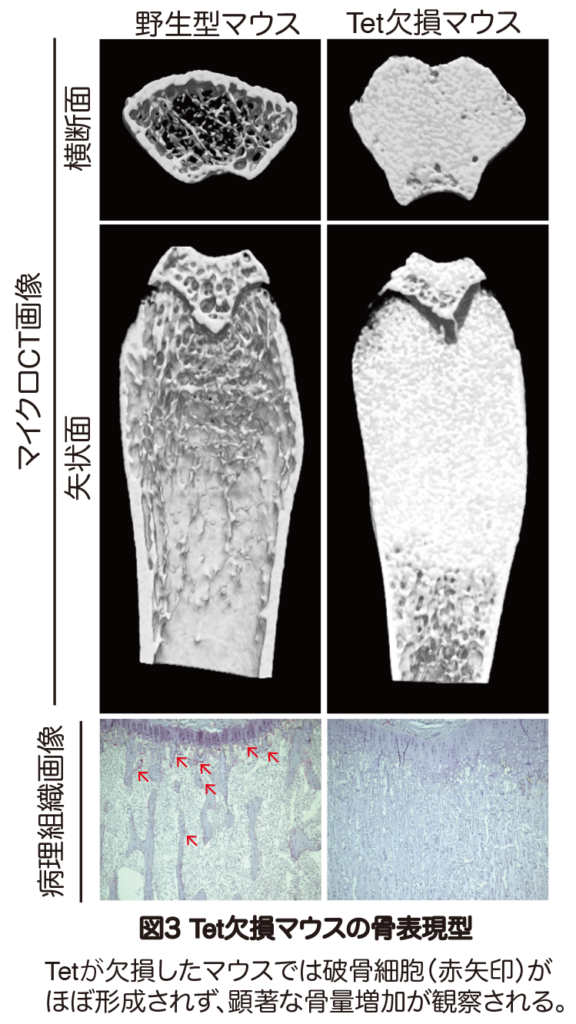

最後に、メチル化DNAの酸化反応を担う酵素Tetを欠損したマウスを解析したところ、破骨細胞がほとんど形成されず、骨量が顕著に増加することが分かった(図3)。

これにより、破骨細胞がDNAの脱メチル化機構を介して酸素を感知することで、骨が酸素に対して応答する新たな機構が明らかになった。

年末、探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウからのサンプルリターンに成功を収めた偉業はまだ記憶に新しく、これはまさしく非常に精度の高い定量情報を活かした研究による功績が大きいと考えられる。

このように、従来から物理学や化学においては、量の情報を用いて自然現象を数理的に理解する定量的アプローチが広く用いられている。これに対して、生命科学においては、生体内にある物質の量の情報を取得・利用して生命を理解する研究は未だ進展に乏しい状況にある。

同研究成果である、生体組織深部にある生体分子の濃度を正確に計測し、この量の情報にもとづいて生体の仕組みを理解する新たな取り組みは、生命科学初めての定量研究に位置づけられ、将来的にこの取り組みが生体の恒常性の乱れや疾患発症を予測する新たな医療技術への応用が期待される。