Johnson & Johnson(日本法人名:ヤンセンファーマ)は、世界CLLデーである9月1日、慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫(CLL/SLL)患者を対象とした現在の治療に対する満足度及び薬物治療に対する期待などに関する実態調査結果を発表した。

調査結果では、薬物療法の経験の有無に関わらず、多くのCLL/SLL患者は、通院や服薬、日常生活における負担の少ない治療を望んでいることが明らかになった。

CLL/SLLは、白血球の一種であるBリンパ球ががん化しておこる血液がんの一種である。多くの場合、進行は比較的緩徐で、長期的に付き合っていかなければならない疾患だ。一般的に、初期の段階では症状が認められないため経過観察をし、進行性の症状が出てから治療が行われている。同実態調の査調要及び主な調査結果は次の通り。

【調査概要】

◆調査主体 : ヤンセンファーマ

◆調査期間 : 定量調査2024年10月4日~11月18日、インタビュー調査2024年11月12日~24日

◆調査対象者 : 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫と診断された患者156人(うち11人がインタビュー調査にも参加)

◆方法 : インターネットもしくは郵送調査、インタビュー調査(調査実施会社:社会情報サービス)

◆監 修・協 力 :

CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会

青木定夫氏(新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 血液学 教授)

【主な調査結果】

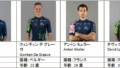

今回の調査の結果、診療や治療全体に対する満足度は、薬物療法を経験したことのある患者が計60%(満足11%、やや満足49%)で、薬物療法を経験したことのない患者の計47%(満足18%、やや満足29%)よりも、高い傾向にあった【図1】。

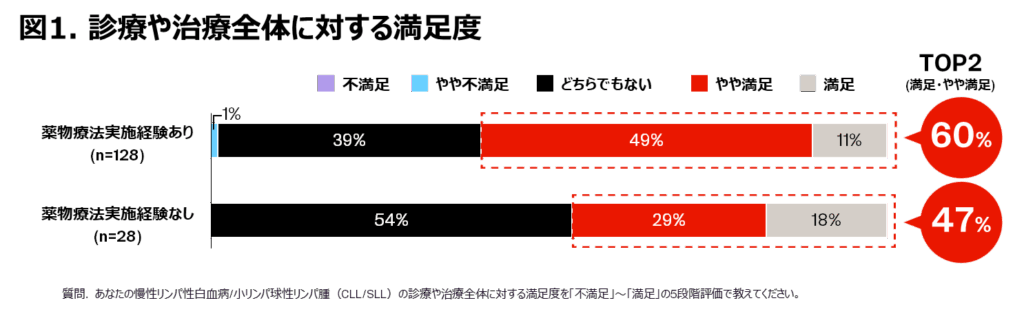

また、実施した治療に対する満足度は、点滴・注射での治療に対する満足度の計51%(満足4%、やや満足47%)よりも、経口薬での治療に対する満足度の方が10%高く、計61%(満足8%、やや満足53%)であった【図2】

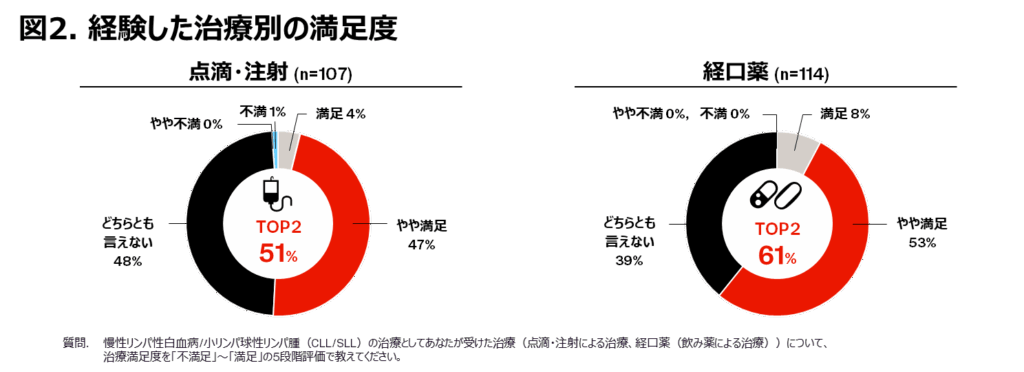

CLL/SLLの治療時に生活の中で重視する事柄を尋ねたところ、これまで薬物療法を行ったことのある患者では、「日常生活への影響が少ないこと」が25%、「経済的負担が少ないこと」が24%で、この2項目を合わせ、計49%と約半数の患者が普段と変わらない生活を可能な限り維持し、また経済的な側面での負担も少ない治療を望んでいた。

一方、薬物療法の経験がない患者では、「日常生活への影響が少ないこと」と、「長く生きること」がともに29%で最も多くを占めた【図3】。

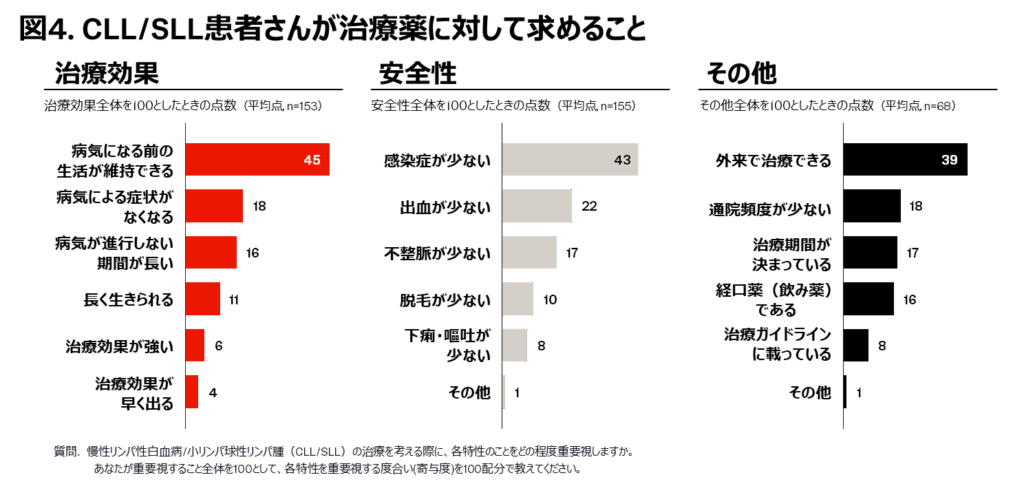

さらに、患者がCLL/SLLの治療薬に求めることについて、全体を100点として治療効果、安全性、その他の3項目について点数化してもらった。その結果、3項目の平均点はそれぞれ、「治療効果」が47点、「安全性」が43点、「その他」が10点であった。

各項目の下位項目では、「治療効果」の中では、「病気になる前の生活が維持できること(45/100点、平均点)」、「安全性」の中では、「感染症が少ないこと(43/100点、同)」、「その他」では、「外来で治療できること(39/100点、同)」が最も高いという結果であった【図4】。

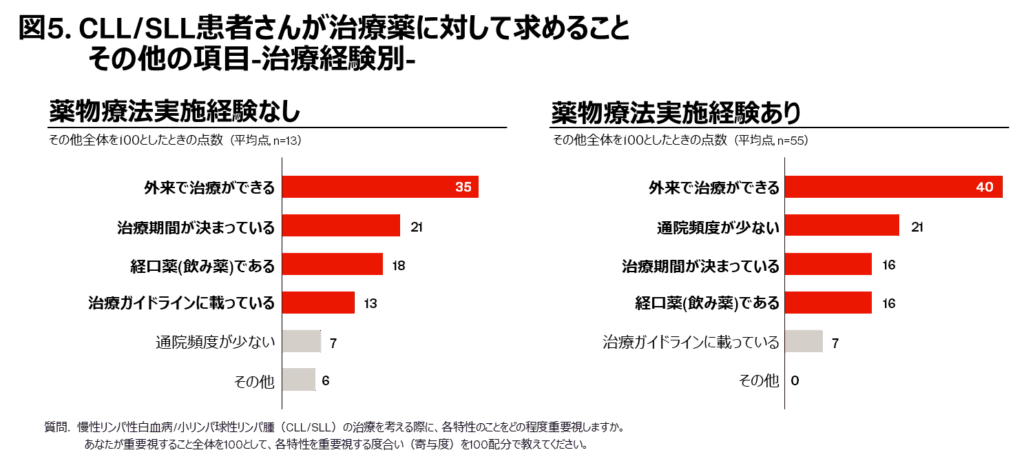

「その他」の下位項目についても薬物療法経験別で分析したところ、薬物療法の経験がない患者では、「外来で治療できる」が35点と最も高く、「治療期間が決まっている」で21点、「経口薬(飲み薬)」である」が18点という結果であった。薬物療法の経験がある患者では、「外来で治療できる」が40点と最も高く、次いで「通院頻度が少ない」で21点、「治療期間が決まっている」が16点で、薬物治療経験の有無に関わらず、「外来での治療」や「治療期間」、「通院頻度」といった項目もCLL/SLLの患者が治療薬に求めることとして挙げられていた【図5】。

◆同調査監修の青木定夫氏(新潟薬科大学医療技術学部 臨床検査学科 血液学教授)のコメント

今回の患者調査の結果から、慢性リンパ性白血病の患者さんは薬物療法の経験の有無に関わらず、日常生活への影響が少ない治療法を望んでいることが明らかになった。

慢性リンパ性白血病は、治療の進展に伴い、一般健常人集団と変わらない生存率を目指せるようになってきた。一方で、長期につきあっていくことが必要な疾患であるからこそ、通院や服薬における負担がより少ない治療が求められるのだと思う。

◆調査協力した斉藤治夫CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会 代表のコメント

慢性リンパ性白血病の患者さんは、さまざまな不安を抱えながら、この疾患と長期に向き合っている。治療に関しては、患者さん一人ひとりが自己決定し、自分の人生を自分で選んでいただくことが最も大切だと考えている。

そのためには、ご自身の思いや希望を主治医に伝え、納得できる治療法を選択できるようになればと願っている。