遺伝子解析技術発展やPCSK9阻害薬・ANGPTL3阻害薬等で血中LDL値を大きく低下

大阪医科薬科大学 医学部 内科学Ⅲ教室(循環器センター)の斯波真理子特務教授らは、世界の家族性高コレステロール血症(FH)研究を牽引する専門家らとともに、FHの最新の知見と今後の展望をまとめた総説論文を発表した。同論文は10月22日、国際的医学誌『The Lancet Diabetes & Endocrinology』にオンライン掲載された。

総説では、FHの疫学、遺伝学、診断基準、臨床経過、治療法、実装科学に基づく医療モデルの最新情報が網羅的に整理されている。FHは、出生時からLDLコレステロールが高値を示し、若年期から動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)を発症する代表的な遺伝性疾患である。従来は「1/500人」に発症すると考えられていたが、最新の大規模疫学研究により、一般人口の約1/300人がFHの遺伝的素因を有することが明らかになっている。

論文では、FHの早期診断の重要性に加え、遺伝子解析技術の発展やPCSK9阻害薬・ANGPTL3阻害薬など新規脂質低下療法の導入によって、これまで治療が困難であった重症例(ホモ接合体FH)においても血中LDLコレステロール値を大きく低下させることが可能になったことが示されている。

一方で、世界的に見てもFHの認知度や診断率はいまだに低く、適切な治療に到達できない患者が多数存在することも課題として指摘されている。

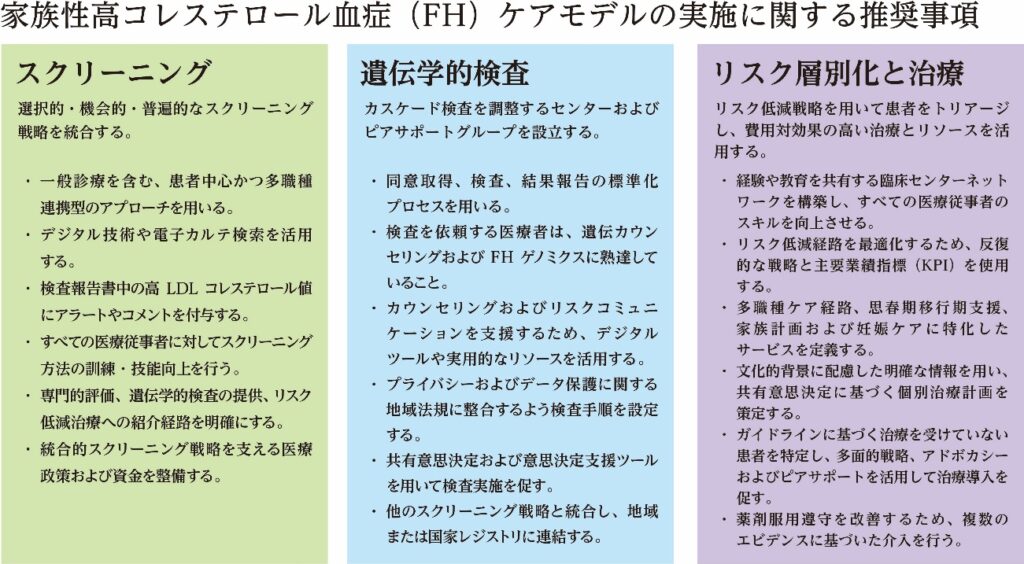

さらに、同論文では、FHを「精密医療・個別化医療のモデル疾患」と位置づけ、科学的根拠に基づいた診療の普及を促進するために、実装科学(Implementation Science)の手法を活用することの重要性が強調されている。これは、診療ガイドラインの策定にとどまらず、医療体制・教育・政策を含めた実際の医療現場への落とし込みを目指す新しい学問領域である。

斯波氏は、同究において日本およびアジア地域におけるFH診断と治療の現状、特にスクリーニング体制や診療ネットワークの課題について貢献した。今回の総説は、世界のFH診療の方向性を示す指標となる重要な成果であり、早期診断・治療を通じた心血管疾患予防の推進に寄与することが期待される。