749年、東大寺の大仏造立の鎮守のため宇佐八幡宮から勧請(かんじょう)した八幡大神(やはたのおおかみ)を分霊し、平城宮の南、梨原の地に祭ったのが始まりで、この地にもとよりあった広大な薬草園に由来する名とされます。750年に今の御旅所(大和郡山市魚町)がある清澄荘薬園に遷(うつ)され、1491年、現在地に鎮座したと伝わります。

表門と鳥居の間にある石燈籠(どうろう)の鋭い文字には、柳里恭(りゅうりきょう)の号が刻まれており、江戸中期に活躍した文人画家、柳沢淇園(きえん)の書であることから、郡山藩主柳沢家との深い関わりがうかがわれます。境内に入ってすぐ左側の燈籠は、江戸末期の安政伊賀地震で亡くなられた人々のために造られたといいます。

狛犬(こまいぬ)は全国的に非常に珍しいもので、本来は特に性別があるものではありませんが、それを示す特徴があり、向かって右側の愛嬌(あいきょう)のある阿形(あぎょう)がメスで、左側の威厳を感じる吽形(うんぎょう)がオスです。また、鎌倉時代から伝わる手のひらサイズの狛犬1対が本殿に大切に所蔵されています。

本殿は一間社隅木入春日造(いっけんやしろすみぎいりかすがづくり)で、正面は蔀戸(しとみど)となっており、1759年に改築、2009年にも改修されています。

(奈良まほろばソムリエの会会員 佳山隆生) (住所)大和郡山市材木町32

(祭神)八幡大神、比咩神(ひめがみ) (交通)JR郡山駅から徒歩約5分、近鉄郡山駅から徒歩約10分 (拝観)無料。約50種の薬草見本園あり (駐車場)無

(電話)0743・53・1355

[情報4] in薬園八幡神社 – 神社検索(奈良) jinja-net.jp https://www.jinja-net.jp › jinjacho-nara

由緒:当社は、奈良県大和郡山市材木町32番地に鎮座しており、八幡大神、比・神をお祀りしている。当社の創建は奈良朝孝謙天皇、天平勝宝元年にして今より1230年前(昭和62年まで)勅命を以って従四位上石川朝臣年、従五位上藤原魚名等が豊前国宇佐神宮より平城の宮南梨子原(内侍原を云う往昔近衛府の領地にして今の郡山城内一円なり。)の清地に神殿を造営してここに迎え祀りしを同2年9月清澄庄藥園(今のお旅所なり)の地に遷座あり後再び移しかへて延徳3年以来南藥園

なる現社地に鎮祀せられたるなり。蓋藥園八幡神社は聖武天皇の勅定にして常に朝廷の御崇敬厚

く勅額神階神領を給ひ、或は奉幣に預り或は社殿の造修を受けつつ在りしが星霜を経て幕府の政

権に入り遂に絶へ僅かに藩主等の尊敬を受け天井、本庄、塩庄の総社として存ししを明治維新と

ともに当町産土神社として鎭り給ふものなり。(御霊験と藥園)聖武天皇天平年間に悪疫流行し諸

民多く臥して辛苦を嘗めしかば天皇深く御燐悠ましまし諸国の神祗に幣を奉じて為民祈祷(きと

う)なさしめ給ふ時に宇佐八幡大神の御帳記によりて宮南なる塩の庄の野山に生ずる薬草を湯薬

として疫民に給ふれば服する者は悉く救療せられ全く安寧(あんねい)を得るに至りぬ。是より

奈良朝の施藥院は起り典藥寮の藥園ここに始まるなり。この地は勝宝元年11月25日大嘗会を

行ひ又翌2年春正月朔群臣に饗癒を給ひし所なるべし。本殿は奈良県文化財。

[情報5]in薬園八幡神社|大和郡山市 奈良県神道青年会 http://www.narashinsei.com › search ›

御由緒: 当社の創建は奈良朝孝謙天皇代の天平勝宝元年であり、『続日本記』の詳述のとおり、藤原広嗣の乱の平定と聖武天皇の病気平癒の祈願、さらに大仏造顕に協力する神として宇佐の八幡大神はあらたかな霊験を現わされ、その絶対的神威は中央第一の神として朝廷の厚い崇敬をうけるに至った。 大仏完成擁護の神託を奉じた八幡大神は宇佐から都に向かわれ、平城京の南、梨原の薬園新宮内に設けた神殿に迎え祀られる。そして、ここより東大寺へ遷座の際、八幡大神の御分霊をこの新宮内の神殿に留めて奉斎し、由緒ある薬園の地名を冠して命名されたのが、すなわち当社の創始である。そして天平勝宝二年九月今の御旅所の地清澄壮薬園に遷座され、時が移り延徳三年にいたり現社地の南薬園に鎮祀せられた。 近世に至り、藩主等の崇敬もうけ、薬草園地域すべての氏子をもって存する天井、本庄、塩ノ庄等の総社となり、薬園の旧蹟に厳存して歴史を誇る社頭を保持しつつ、市の中心部地域の殆どを氏子に擁する産土神として親しまれ崇められている。

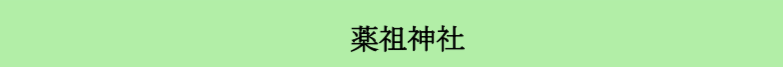

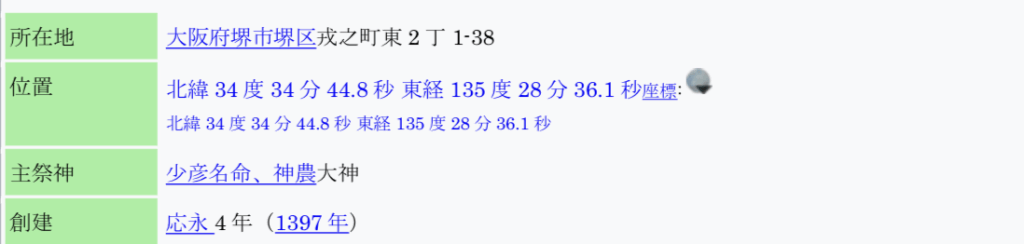

(2) 堺薬祖神社

[情報1] 堺戎神社・堺薬祖神社|えべっさんと神農さん – 菅原神社

sakaitenjin.or.jp https://www.sakaitenjin.or.jp › ebisu

堺戎神社

南大阪随一の「えべっさん」として親しまれ、堺戎神社に祀られています。1664年(寛文4年)、現在の戎島町付近に突然島が出現。同66年、この戎島の海中から、石像が発見され、威徳山天神常楽寺の塔中であった観月院頼弁法印(かんげついんらいべんほういん)がこれをお祀りし、戎島の近くに宮祠を造りました。その後、戎之町の事代主神社と合併し、1951年(昭和26年)、菅原神社の境内に遷りました。

ご祭神:豊漁、商売繁盛、田の神様、事代主命 ことしろぬしのみこと

大国主命の子どもで、七福神の一人、釣竿に鯛を抱えた戎様と言われている。

招福の神、産業の守護神とされている。

堺薬祖神社

1397年(応永4年)、足利義満が帰国した遣明船から神農の神像を献上されました。これが薬祖(神農)神社の始まりです。 1907年(明治40年)菅原神社に合祀されましたが、第二次世界大戦の空襲により焼失。同55年(昭和30年)、神明造りの本殿と拝殿を造営し、日本最古の薬祖神社として今日に至っています。近年は、癌封じの神様として知られています。

ご祭神:医業、酒造の神様、少彦名命 すくなひこなのみこと

童話「一寸法師」のモデルと言われ、「日本書紀」では、医薬、呪(まじない)などを発展させたと伝えられる。

古代中国の伝説上の薬祖神:神農大神 しんのうおおかみ

古代中国の伝説上の王で、民に始めて農耕を教えたので、神農氏と呼ばれ、医薬の基礎を作ったことから薬祖神として崇められている。

[情報2] 薬祖神社 Wikipedia https://ja.wikipedia.org › wiki › 薬祖神社

薬祖神社 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

| 東京の薬祖神社については「薬祖神社 (東京都)」をご覧ください。 |

拝殿 Wikimedia | © OpenStreetMap

薬祖神社(やくそじんじゃ)は、大阪府堺市堺区にある菅原神社の摂社。日本最古の薬祖神社といわれ、近年は癌封じの神として信仰を集める。毎年11月23日にかけて行われる「薬祖祭」には、青竹酒神事(かっぽうざけしんじ)がおこなわれる。

祭神:[編集] 少彦名命(すくなひこなのみこと) 神農大神(しんのうのおおかみ)

歴史:[編集]

応永4年(1397年) – 明に遣明使を派遣した折に、神農の神像を得て堺の薬種商にさずけられ、神明町に薬祖神社として奉斎した。

享保6年(1721年) – 堺に薬種会所が設けられ、少彦名命を配祀し、商売繁盛・無病息災を祈願した。

文久2年(1862年) – 神明町より宿屋町に遷座された。

明治40年(1907年) – 菅原神社に合祀され、摂社として祀られる。

昭和20年(1945年) – 空襲で焼失。

昭和30年(1955年) – 本殿・拝殿が再建[1]。

脚注

[編集] [脚注の使い方]^ 特集 菅原神社 堺観光ガイド

関連項目:[編集]薬祖神 外部リンク [編集]菅原神社(公式サイト)

[情報3] in菅原神社|スポット 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp › spot › detail

菅原神社:学問の堺天神、商売繁盛の堺戎。病気平癒がん封じの薬祖、人生に必要な願意が揃う神社 堺の浜に漂着した菅原道真自作の木像を祭ったのがはじまり、堺天神と親しまれ、境内にある摂社の堺戎神社は、堺えびすとして、南大阪随一のえべっさんとして有名です。鉄砲鍛冶・榎並屋勘左衛門の寄進により、延宝5年(1677年)に建てられたと伝えられる楼門(ろうもん)は大阪府指定有形文化財です。これの特徴のひとつは軒を支える複雑な組物に、彫刻を刻んだ絵様肘木(えようひじき)という肘の形をした組物を用い建築技法を簡略化していることで、府下では数少ない楼門建築として貴重です。

また白壇や珍しい樹木、6月のホタル観賞、9月の秋祭には、2台のふとん太鼓が宮入りします。

URL http://www.sakaitenjin.or.jp/

(3) 薬研坂

[文献1] Inあの有名人も認めた! 見事なカーブを描く六本木の名坂「薬研 ..

いざまち https://iza-machi.com › minatoku › akasaka-aoyama 2024/07/16

あの有名人も認めた! 見事なカーブを描く六本木の名坂「薬研坂」の由来と歴史

歴史・ルーツ:赤坂・青山、港区の坂

2024年7月16日、由来は形状が「薬研」に似ていたことから

「日本坂道学会」において、東京都港区の坂番付でも上位に認定された薬研坂

「薬研坂(やげんざか)」という名は、その坂の形状に由来しています。□□坂道には下りと上りがあり、中央がくぼんで両側の高い形が薬を砕く「薬研」に似ているため、名づけられました。□□あのサングラスがトレードマークの名物タレントが副会長を務める「日本坂道学会」で、東京都港区の坂番付で上位に認定されたほど、美しくカーブを描く「名坂」。ちなみにその有名タレントは、坂道に関する本を著すほどの坂好きとして知られています。□□今回は、その誉れ高き「薬研坂」の由来に迫ります。

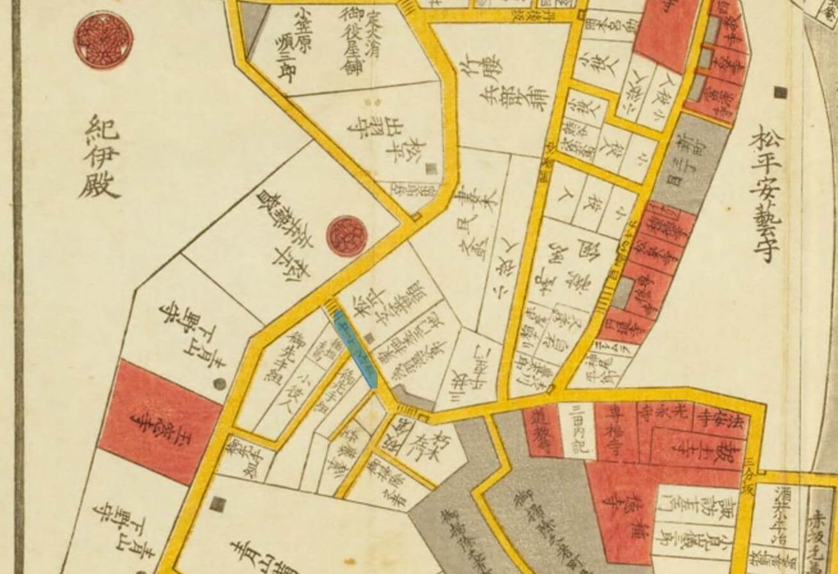

江戸時代の「薬研坂」の様子

出展:国会図書館デジタルコレクション『〔江戸切絵図〕 赤坂絵図』より

江戸時代の切図でも、「ヤゲンザカ」の文字が確認できます(上の幾重にわたる線は、坂道を表しています)。この資料を見ても、「薬研坂」の由来が古いことがわかりますね。

別名は「何右衛門坂」だった!?

薬研坂は、付近に住んでいた者の名をとり、別名「何右衛門坂(なにえもんざか)」とも呼ばれているそうです。しかし、現状では、その「何右衛門」がどこの誰だったのか、はっきりと特定はできていません。

付近には、TBSテレビや赤坂サカスなど、有名スポットにもほど近い薬研坂。訪れた際には、散策がてら、ぜひぶらりと薬研坂の景勝を楽しんでみてください。

その坂の歴史に秘められた謎とロマンは、当分我々を魅了してくれそうです。

参考:薬研:

「薬研」とは、生薬を粉末にしたり、細かく砕いたりする際に漢方医などが用いる器具のこと。細長い舟形の形状をしていて、中央がV字形にくぼんでいるのが特徴です。

(4) 薬研堀

薬研堀 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

薬研堀(やげんぼり)は、堀の形状の一つで、薬研のごとく断面がV字形になっているもの。 → 堀#断面形状による分類

上記呼称が固有名詞化したもので、堀の名前。またそれが転じて地名となったもの。江戸の薬研堀は、現在の中央区東日本橋一丁目から二丁目にかけて存在した。隅田川から直接引き込まれた荷揚げ用の堀であった。 → 薬研堀 (東京都)

七味唐辛子の別名。江戸薬研堀端で最初に売り出されたことから。また、製造過程で薬研を使用したことから、その含みもあったともいう。

やげん堀 七味唐辛子本舗は、東京・浅草寺の門前で七味唐辛子を製造販売する商店。法人名は合資会社中島商店。

関連する質問

やげん堀とはどういう意味ですか?

現在の東日本橋にあった運河の堀底の形状がV字型で、薬研の窪みに似ていることから周辺の地名も「やげん堀」と呼ばれるようになりました。 また、この地域には医者や薬問屋が多く、別名「医者町」で通っていたと言われています。

薬研堀の由来は?

薬研堀は、城の堀の形を表します。 「薬研」とは、薬剤を粉状にする為の道具で、その形がV型であることから、V型に掘られた堀を「薬研堀」といいます。 その為「薬研堀」という名前や地名は、全国に存在します。2022/04/20

参考資料:

薬園八幡神社 奈良寺社ガイド https://nara-jisya.info › 2021 › August › 27

薬園八幡神社|金魚とお城のまち やまとこおりやま

薬園八幡神社(大和郡山市) 奈良まほろばソムリエの会 https://www.stomo.jp › kamisama

薬園八幡神社 – 神社検索(奈良) jinja-net.jp https://www.jinja-net.jp › jinjacho-nara

薬園八幡神社|大和郡山市 奈良県神道青年会 http://www.narashinsei.com › search ›

堺戎神社・堺薬祖神社|えべっさんと神農さん – 菅原神社 sakaitenjin.or.jp https://www.sakaitenjin.or.jp › ebisu

薬祖神社 Wikipedia https://ja.wikipedia.org › wiki › 薬祖神社

菅原神社|スポット 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp › spot › detail

あの有名人も認めた! 見事なカーブを描く六本木の名坂「薬研 ..

いざまち https://iza-machi.com › minatoku › akasaka-aoyama 2024/07/16

薬研堀 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』