早稲田大学データ科学センターの山田千晴講師らの研究グループは、運動学習の戦略にひそむ認知バイアス意識されない文化差が運動学習に与える影響について解明した。

ヒトの運動学習には、意識的な制御と無意識に進行する自動的なプロセスが関与しており、これらは普遍的で文化に依らないものと考えられていた。山田氏らは、この大前提に対し、日本人およびノルウェー人の大学生を対象に視覚運動順応課題を実施したところ、実際の運動成績(到達精度や学習の後効果)にはグループ間で差がみられなかった。その一方で、意識的戦略については、日本人グループが目標から大きく逸れた方向を意識的に狙う傾向などを示した。

これらの結果は、意識的戦略に文化依存的なバイアスが存在することを示唆し、運動学習プロセスにおける意識的戦略に文化差がないことを前提とした議論の再検討を促した。また、応用的には、スポーツやリハビリテーション、教育実践において、意識的戦略を考慮した課題設計やガイダンスの重要性が強調された。これらの研究結果は、7月2日に「npj Science of Learning」(オンライン版)に掲載された。

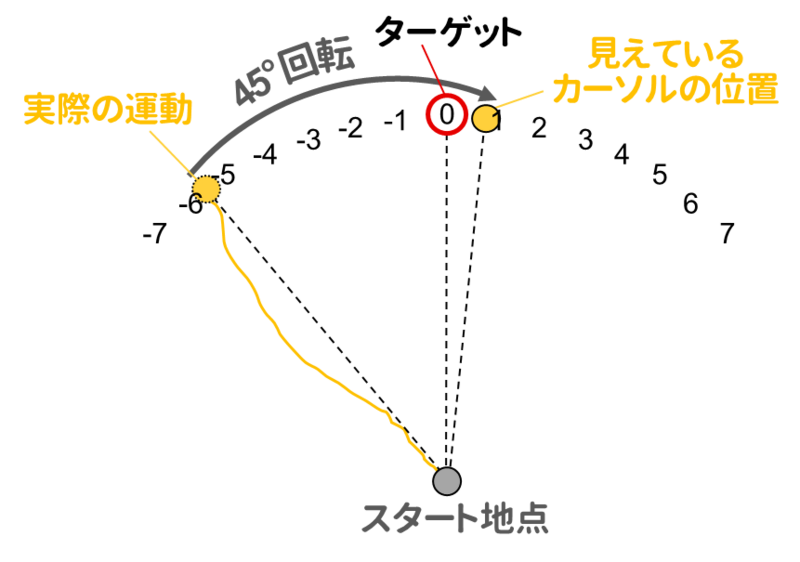

図1 本研究の実験デザイン 参加者の言語報告と運動誤差に基づいて潜在学習の量を推定した。

運動学習には意識的に制御可能なプロセスと、無意識に進行する自動的なプロセスが存在し、これらはヒト普遍的なメカニズムと暗に信じられてきた。特に「どのように身体を動かせばうまく目標を達成できるか」という運動戦略を意識的に立てることは運動パフォーマンスの改善に有効な手段であるとされており、この運動戦略を行動実験において定量評価する方法も確立されている。

その一方で、心理学分野では古くから、ヒトの意思決定プロセスには様々な認知バイアスが含まれることが知られており、知覚や認知に影響することが示されてきた。だが、ヒト運動制御に関する研究分野においては、運動学習プロセスが文化に依存する認知バイアスの影響を受ける可能性については十分に検討されていなかった。

そこで、同研究では、運動学習プロセスが文化に依存する認知バイアスの影響を受けるのか否かを明らかにするため、日本人とノルウェー人の大学生を対象に、運動学習を検討するために標準的に用いられる、視覚運動順応を伴う到達運動課題を用いて運動学習を評価した(図1)。

この課題で参加者は、ディスプレイに提示されたターゲットに対してカーソルを動かす運動をおこなった。ただし、ディスプレイ上のカーソルには、実際のカーソル操作運動と45度ずれた方向へ移動する視覚的外乱が与えられた。参加者はこの外乱の具体的な内容は知らないまま、外乱が加えられたカーソルで正確にターゲットへ到達することが求められた。

さらに、課題中の意識的な戦略を評価するため、参加者は毎試行、カーソルを動かす前に「どの方向に狙いを定めるか」を、言語報告した。直接的に観察することができない潜在学習の量は、運動成績から意識的戦略を差し引くことで推定した。

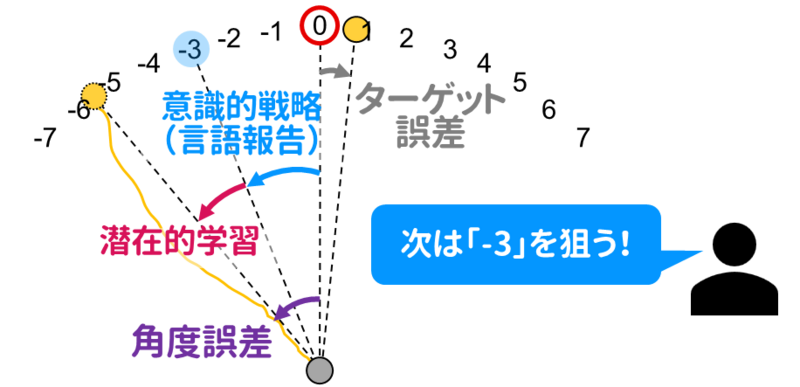

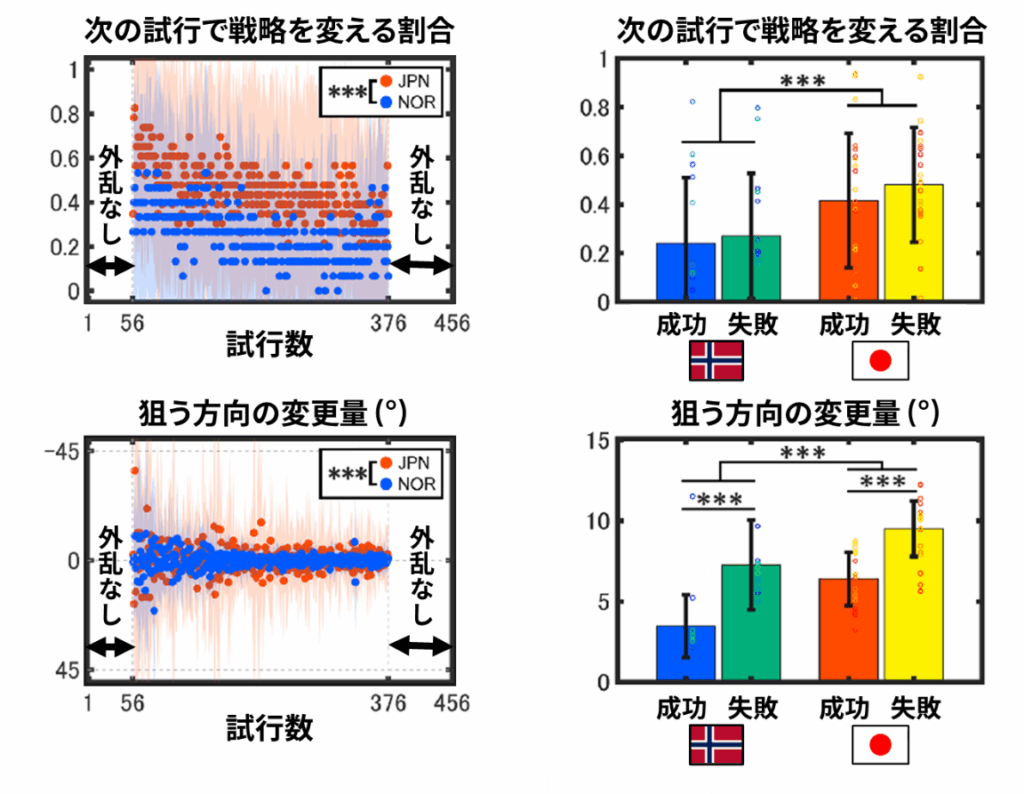

その結果、潜在学習自体に統計的に意味のある程度の文化差は確認されなかった。ただし、その一方で、日本人参加者においては試行間で戦略を変更する割合が高く、また変更する程度も大きいことが明らかになった(図2)。

加えて、到達運動が成功した直後の試行であっても、戦略を変更する人の割合は日本人参加者の方が高かったことも示された(図3)。

これらの結果は、少なくとも意識的な戦略には文化差が存在すること、および運動成績は意識的戦略と潜在学習の量の単なる足し合わせではないことを示唆しする。

また、今回観察された意識的戦略の文化差は、「意思決定に対する自信が低く、到達運動の成功を自身の戦略に帰属させにくい」という日本文化特有の認知バイアスが影響したと解釈可能である。

同研究の主な意義は、従来ヒト普遍的であると仮定されてきた運動学習メカニズムの中でも意識的な側面には文化差があることを示した点にある。

図2 意識的戦略(左列)と潜在学習(右列) 上段はノルウェー人グループ、中段は日本人グループでの結果で、縦軸は角度量、横軸は試行数。下段は両グループの学習初期(56~75試行目)と学習終期(356~375試行目)での比較結果を表す。意識的戦略は日本人参加者とノルウェー人参加者で異なった一方、潜在学習は両グループで同程度であった。潜在学習は両グループにおいて、学習初期よりも学習終期の方が大きかった。

図3 意識的戦略を試行間で変更した割合(上段)と変更量(下段) 視覚的外乱が加えられた状態で課題をおこなっている間、日本人において戦略を変える割合がより高く、 また狙う方向を変える程度も大きかった。

同研究は、運動学習を評価する手法や指標を選択する際に、課題遂行時の参加者の意思決定プロセスに文化的な認知バイアスがかかるかどうかを考えることが重要であることを示唆するものだ。特に、多文化間での研究や実践では、認知バイアスの存在を前提にした評価が求められ、その前提のもとで運動学習の意識的戦略にフォーカスを当てた先行研究の知見を改めて問い直す必要がある。

さらに同研究は、運動科学、心理学、教育、リハビリテーションの現場において、より精度の高い評価方法や介入法の開発に役立つ知見を提供する。

同研究では、運動成績から意識的戦略を差し引くことで潜在学習の量を推定した。だが、意識的戦略にみられた文化差は潜在学習においては観察されなかった。二つの要因の単純な足し合わせが運動成績となるのであれば、この結果は解釈困難である。そのため、二つの要因には何らかの相互作用が生じている可能性がある。

今後は、より広範な文化的背景を含む参加者を対象に「意識的戦略にみられる文化差」を明らかにしていくとともに、潜在学習と意識的戦略の相互作用についての検討も求められる。

◆研究者のコメント

本研究は、我々が「どうしたらうまく目標を達成できるだろう?」と考えながら体を動かすときの意識的な側面に着目して、戦略の立て方にひそむ認知バイアスの存在を示した。この知見や今後の研究を通して、スポーツ教育や運動障害を抱える方のリハビリといった実践の現場におけるよりよい介入法の提案につなげられるのではないかと期待している。