ドクタートラストは、ストレスチェックサービスを利用した累計受検者267万人超(7779の企業・団体)の国内最大規模のデータを活用し、様々な分析を行っている。今回は2024年度にストレスチェックサービスを利用した受検者のうち、およそ56万人(およそ1800の企業・団体)の有効回答結果を分析し、経年での変化などを調査した。

その結果、「高ストレス者率の増加は熟年層に偏っており、特に60代の増加が目立つ」、「およそ5%の人が職場でハラスメントを受けていると感じている」、「前年度とくらべて、待遇面やキャリア志向にまつわる設問に大きな改善がみられた」などのポイントが確認された。調査結果について、要点をまとめた「要点解説編」と、詳しく説明した「詳細解説編」に分けて紹介する。

【要点解説編】

1、他年代にくらべて60代のストレスが増加傾向

図1

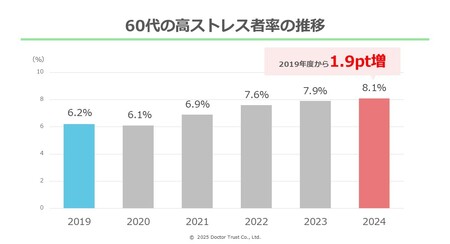

図1のグラフは60代における高ストレス者率の推移を示している。

2024年度は8.1%で、2019年度からは1.9ポイントの増加となっていた。他の年代と比較しても経年での増加幅が大きい結果であった。この背景には法改正による定年の引上げなどが関連していると考えられる。労働市場における高年齢者への期待が高まる中、60代の人が新たな働き方や環境に適応していく過程で、ストレスを感じる機会が増えている可能性がある。

2、5.5%の人が職場でハラスメントを受けていると回答

今回の分析では、職場でハラスメントを受けていると回答した人の割合が5.5%であった(前年度5.7%)。経年では改善がみられるものの、依然として一定数の人がハラスメントを受けていると自認していることがうかがえる。

厚生労働省のハラスメントに関する実態調査においても、過去3年間にパワーハラスメントに関する相談があったと回答した企業はおよそ6割に上ることが報告されている。

職場におけるハラスメントは、従業員のエンゲージメントや生産性だけではなく、組織全体のブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性がある。ハラスメントがない健全な職場環境の構築は、企業の持続的な成長には不可欠である。

3、 最も改善が大きかった項目は、給料などの報酬面

図2

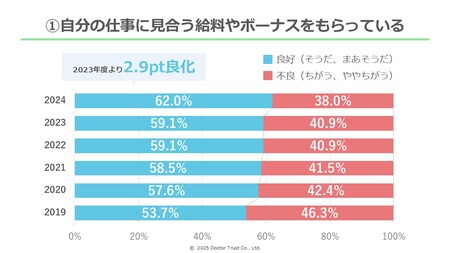

図2のとおり、前年度とくらべて最も改善がみられたのは給与・報酬面に関する項目であった。前年度からは2.9ポイント、2019年度からでは8ポイント以上の増加になる。

近年の物価高騰が不安視されている一方で、組織における従業員の給与・報酬面の改善に対する意識は以前にも増して高まっていることがうかがえた。組織が持続的な成長を実現する上で、従業員の確保・定着に向けた策略として報酬改善がコストではなく、戦略的な投資として重要性を増しているのかもしれない。

【詳細解説編】

ストレスチェック制度は、2015年以降、従業員数50名以上の事業場で年1回の実施が法律で義務づけられている。

ドクタートラストでは制度開始から9年間にわたり、全国官公庁・事業団体など各組織に応じたストレスチェックを提供してきた。現在では通常の57項目版とあわせて、より詳細な解析が可能である80項目版や独自の設問をご用意している。

また、集団分析結果のフィードバックや受検後相談窓口などのアフターフォローも提供しており、国内トップクラスの受検者数を誇っている。

今回の調査では、2024年度にドクタートラストでストレスチェックを受検したおよそ56万人の最新の分析結果を紹介する。

調査結果

1、受検率は2023年度から1.2ポイント増加し、88%台へ

図3

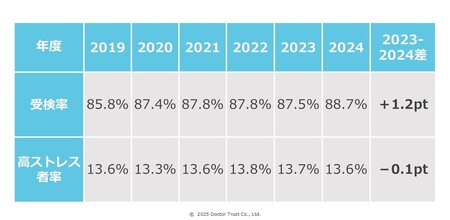

図3は、2019年度から2024年度の受検率と高ストレス者率だ。受検率とは、ストレスチェック受検対象者における実受検者の割合である。また、高ストレス者率とは、ストレスチェックの結果から「ストレスの強い自覚症状がある」または「自覚症状が一程度あり、かつ仕事の負担と周囲のサポートの状況が著しく悪い」とされた人を指す。

全体の受検率は経年で増加傾向にあり、2024年度は過去最高値となった。一方、全体の高ストレス者率は6年間継続して13%台となっており、大きな変化はみられなかった。そこで、次項では高ストレス者率の推移を年代別に置き換えて示す。

2、年代別の高ストレス者率は、6年間で20・30代が減少、40・50・60代が増加傾向

図4

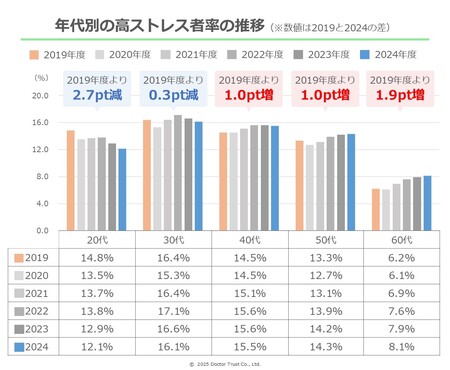

図4は、2019年度から2024年度の6年間における、年代別の高ストレス者率の推移を示している。6年間では、20代が2.7ポイント減少、30代が0.3ポイント減少、40代が1.0ポイント増加、50代が1.0ポイント増加、60代が1.9ポイント増加となった。

全体の高ストレス者率には経年での変化がみられなかったが、年代別では40代以降、特に60代で増加の傾向がうかがえる。高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から65歳までの雇用が義務付けられるなど、今後も60代の業務負荷は増加していくことが推察される。

3、不良回答ランキング~トップは「一生懸命働かなければならない」~

図5

図5は、各設問に対して不良(好ましくない)回答をした人が多い順にランキングを示している。

不良回答率の1位~5位は前年度から順位に変化はなく、仕事における量的・質的な業務負担に関する設問が集中していた。なお、ストレスチェックの設計上、「一生懸命働かなければならない」などの設問に対して「まあそうだ・そうだ」と答えることで、「仕事の質的負担が高い」、すなわちストレスが大きいとみなされる点は注意が必要である。

個人差はあるものの、熱意をもって仕事に打ち込むことが悪いこととは限らない。仕事における量的・質的な業務負担については、各組織の実状と照らし合わせて慎重に解釈する必要があるだろう。

また、前年度同様に、不良回答が最も少なかったのはハラスメントに関する設問であった(「職場で自分がいじめにあっている」の設問に対して「そうだ」・「まあそうだ」と答えた人)。

ただ、厚生労働省「令和6年度の業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況」では、出来事別の支給決定件数として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が224件でトップに挙げられている。 また、同設問の性質上、自身がハラスメントを受けていると気づいていない人や、正直に回答しにくい人もいるかもしれない。引き続き、ハラスメントの理解を深めるための定期セミナーや相談窓口の設置などハラスメントへ柔軟に対応できる体制構築が求められる。

4、前年度から特に差がみられた5つの設問

2024年度の結果で、前年度から特に差が大きくみられた5つの設問は下記の通りである。括弧内の数値は前年度にくらべて、どのくらい良くなったかを示している。

【経年で特に差がみられた設問】

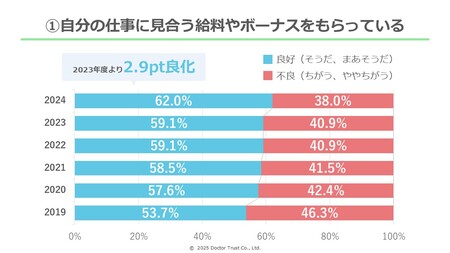

① 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている(+2.9pt)

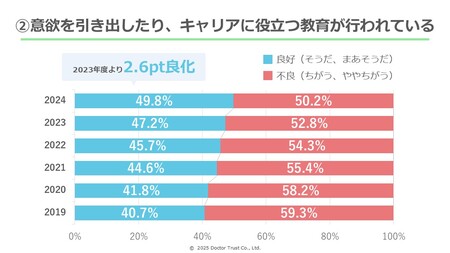

② 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている(+2.6pt)

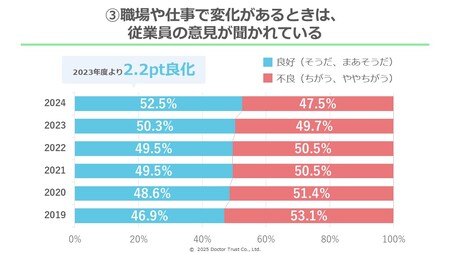

③ 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている(+2.2pt)

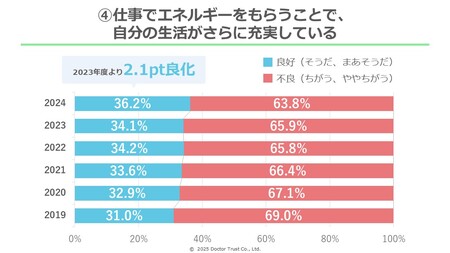

④ 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実している(+2.1pt)

なお、全体では1ポイント以上良くなった設問が21問、1ポイント以上悪くなった設問が3問となっており、全体的には概ね良化していることがうかがえる。

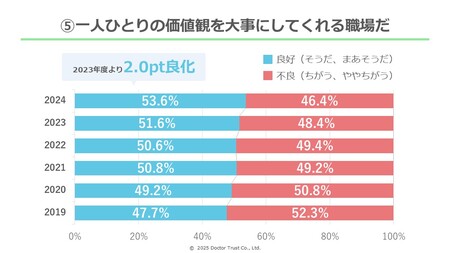

⑤ 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ(+2.0pt)

図6

図6のとおり、良好回答の割合は前年度に比べて2.9ポイント増加した。2019年度からの6年間では8.3ポイント増えている。

図7

図7のとおり、良好回答の割合は前年度に比べて2.6ポイント増加した。2019年度から継続して増加傾向にあり、6年間では9.1ポイント増えている。

図8

図8のとおり、良好回答の割合は前年度に比べて、2.2ポイント増加した。2019年度からの6年間では5.6ポイント増えている。

図9

図9のとおり、良好回答の割合は前年度に比べて2.1ポイント増加した。ただ前年度から改善はみられるものの、当設問は依然として不良回答の割合が高い設問となっている。

図10

図10のとおり、良好回答の割合は前年度に比べて、2.0ポイント増加した。2019年度からの6年間では5.9ポイント増えている。

同分析では、前年度にくらべて待遇面やキャリア志向にまつわる結果が特に良くなっており、組織側の従業員に対する報酬や、育成に向けた改善意識が高まっていることが推察できる。

一方で、仕事における質・量の側面は前年度に続いて不良な結果となっている。業種や職種によって従事する業務内容は異なるが、適度なストレスは生産性の向上につながる。業務負荷が過度にならないよう、残業時間の削減やセルフケアの研修を行うなど、各組織として取り組めることがないかを見直していく姿勢は引き続き求められるでだろう。

過去6年間では、高ストレス者に該当する人が20・30代の若年層でわずかに減少しているものの、40代以降の熟年層では若干の増加がみられる。定年の引上げや、再雇用制度の見直しなど、高年齢者の労働力に対する期待は高まっているため、新たな観点からの分析も検討していく。

また、ストレスチェックの受検率は2024年度が88.7%で、過去最高値となった。一方で、未受検者はおよそ11%に上る。限られた就業時間の中でストレスチェックを受けることに対し、ネガティブな感情を持つ忙しい従業員は少なくないかもしれない。ただ、ストレスチェックを受けることは、受検者自身の理解や、職場環境改善の足がかりとなるため、従業員が安心して積極的に受検へ臨めるよう組織側の取り組みも重要である。

文責:福田築氏(ストレスチェック研究所 アナリスト)