抑うつや不安症状予防・改善心理支援プログラム開発への応用に期待

早稲田大学人間科学学術院の熊野宏昭教授らの研究グループは、いつの間にか自己否定し、意図しない考え事が不安や抑うつにつながる仕組みを解明した。

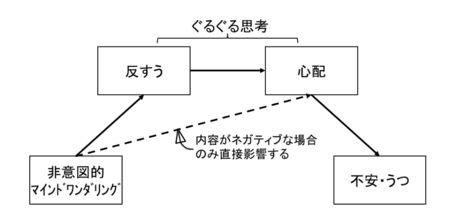

何かしている時に他のことを考えてしまうマインドワンダリングが、反すう(後悔)や心配(取り越し苦労)などのぐるぐる思考につながり、不安や抑うつを強めてしまうメカニズム(図1)が明らかになった。同究成果は、抑うつや不安症状の予防や改善を目指した効果的かつ具体的な心理支援プログラム開発への応用が期待される。

マインドワンダリングにはいつの間にか考えている非意図的なものと、自分から考える意図的なものがあり、また考える内容にもポジティブ・ネガティブ、過去・未来、具体的・曖昧の区別がある。今回の研究で、非意図的に他のことを考えることや、さらにネガティブ、曖昧、未来に関わる内容について考えることが、反すうや心配を増やして、不安や抑うつを強めることが判明した。

メンタルヘルスを改善するためには、早めに反すうや心配などのぐるぐる思考に気づいて切り上げるようにし、意図的なマインドワンダリングを増やすことが役に立つ可能性がある。

これらの研究成果は7月1日に「Scientific Reports」にオンライン版で公開された。

従来の研究では、何かしている時に他のことを考えてしまうマインドワンダリングは、注意力や生産性を低下させるだけでなく、不安や抑うつなどの精神的健康にネガティブな影響を及ぼすことが指摘されてきた。

だが、マインドワンダリングは創造性の高さとも関連があることが示されてきたので、その良し悪しが何によって決まるのかはよく分かっていなかった。マインドワンダリングは非意図的なものと意図的なものに区別され、その内容もポジティブ・ネガティブ、過去・未来、具体的・曖昧に区別されてきており、その「意図」と「内容」の各次元が、結果の良し悪しと関わっている可能性があるもののその詳細についても明らかにされていない。

また、マインドワンダリングと一部重なる面を持つ自己言及的で持続的な感情制御のスタイルとして、反すうと心配がある。反すうは後悔のように過去の出来事や感情にとらわれる傾向があり、抑うつとの関連が深く、心配は取り越し苦労のように苦痛を伴う将来の出来事に対して過度に備えようとする認知的回避行動であり、不安との関連が深いとされているが、マインドワンダリングの結果の良し悪しとどう関わるかは不明であった。

熊野氏らは、マインドワンダリングがどのような場合に不安や抑うつの悪化につながるのかについて、一つはマインドワンダリングの「意図」と「内容」の各次元の影響について、もう一つは、反すうと心配との関わりについてという2つの点から明らかにした。

具体的に、マインドワンダリング→反すうや心配→不安や抑うつ、といった連鎖的な因果関係を推定する「チェーン媒介モデル(chain mediation model)」を用いた解析を実施した。

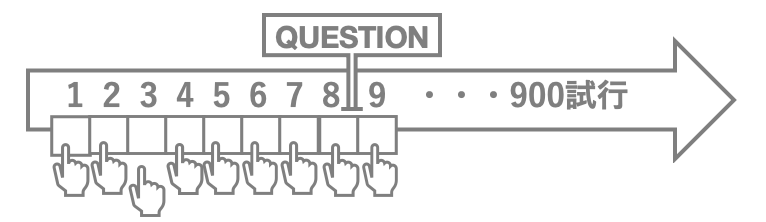

調査は健康な大学生を対象に行い、最初に日頃の反すう、心配、不安、抑うつそれぞれの程度を尋ねる質問紙に回答してもらった。その後、PCを用いた持続的注意課題を行ってもらったが、その課題は、図2に示したように、1から9までの数字が順番に画面上に示される際に、3以外の時はスペースバーを押し、3の時はバーを押さずに見送るというとても単純なもので、確実にマインドワンダリングが引き起こされるようになっている。

この試行を900回行う間に、ある程度ランダムな間隔で20回の質問(思考プローブ)を繰り返すことで、その時に、マインドワンダリングをしているかどうかを確認し、していた場合、それが意図的であったかどうか、内容の各次元(ポジティブ・ネガティブ、過去・未来、具体的・曖昧)でどちらに当てはまるかを答えてもらうようにした。 その上で、チェーン媒介モデルによる解析を実施した結果、非意図的なマインドワンダリングで、特にネガティブな内容、未来志向の内容、曖昧な内容のいずれかを伴うものが、反すう、心配の順でその頻度を増やし、結果的に不安や抑うつを悪化させることが明らかになった。

また、内容がネガティブな場合には、マインドワンダリングが直接的に心配を増やす影響を持つことも示された。ただいずれにしても、反すうが直接的に不安や抑うつを悪化させることがなかったため、過去の後悔だけでなく将来の心配もし続けることの問題も示唆された。

その一方で、意図的なマインドワンダリングについては不安や抑うつ、反すうとの関連は確認されず、一部では心配を抑 制する関係が示された。

これらの結果から、非意図的で制御困難なマインドワンダリングをしやすい傾向が、反復的で自己言及的な認知スタイル(反すうと心配)を強化し、精神的苦痛を増幅させるという前後関係が存在することが明らかになった。

さらに、メンタルヘルスの改善のためには、マインドワンダリングの「意図」や「内容」の次元に注目する必要があり、反すうや心配をしていることに気づいたらそれを減らすようにすることの重要性が示唆された。

同研究では、日常的に誰でも経験する、何かしている時に他のことを考えてしまうマインドワンダリングが、反すう(後悔)や心配(取り越し苦労)などのぐるぐる思考につながり、不安や抑うつを強めてしまう仕組みを明らかにした。加えて、マインドワンダリングせざるを得ないような状況では、早めに反すうや心配などのぐるぐる思考に気づいて切り上げるようにしたり、意図的なマインドワンダリングを増やすことが、メンタルヘルスや生産性の向上に役に立つ可能性があることが示唆されたことは、社会的に大きな波及効果を持つと考えられる。

さらに学術的には、ぼんやりする、マインドフルになる(目の前の現実に気づく)ことなどの効用を科学的に検討する方法論の一つとして、今後の研究の進展につながると考えられる。

同研究は、実験課題中のマインドワンダリングと、日頃の生活でのマインドワンダリングの特徴が一致するだろうという前提に立って、反すう、心配、不安、抑うつを測定する質問紙との関連を見たものであり、時間的な前後関係がはっきりしないため、因果関係について断定することはできない。

従って、今後は実験課題中に経験するマインドワンダリングと、その前後に生じる気分の変化との関係を見ることによって、お互いの因果関係を明らかにする必要がある。また、そこで生じる様々な特徴を持ったマインドワンダリング同士の関係性を明らかにすることによって、マインドワンダリング自体がどのように生じてくるか(例えば、非意図的マインドワンダリングと意図的マインドワンダリングの相互関係など)についても明らかにできるものと考えられる。

◆研究者のコメント

今回の研究は、日常的に誰でも経験するマインドワンダリングが精神的健康に及ぼす影響を詳細に解明することができた。その結果、マインドワンダリングを単なる注意の散漫ではなく、心理的問題への介入ポイントとしてとらえることが可能になったと考えている。

今後はさらに研究を進めて、時々刻々と変化するマインドワンダリング自体のダイナミクスや、それと様々な感情状態との間に存在する因果関係を明らかにし、抑うつや不安症状の予防や改善を目指した効果的かつ具体的な心理支援プログラムの開発につなげられるよう取り組んでいきたい。