2025年7月25日、厚生労働省が発表した最新の「日本人の平均寿命」。数字の上では長生きできる時代になっているが、我々が本当に目指したいのは、「健康で若々しく歳を重ねる」ことである。そのために鍵を握るのが、日々の食事や適度な運動といった毎日の生活習慣であるが、最近では、遺伝子の働き方に影響を与える「エピジェネティクス(後天的な遺伝子制御の状態)」の視点から、生活習慣と健康や老化の兼ね合いを見つめ直す研究が進んでいる。エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列の変化を伴わずに、遺伝子の働きを制御する仕組みを研究するサイエンスだ。

そこで、エイジマネジメント研究の専門家で、Rhelixa社の生物学的年齢検査「エピクロックテスト」の科学顧問でもある日比野佐和子氏(大阪大学大学院医学系研究科未来医療学寄附講座 特任准教授)が解説する「エピジェネティクス」の視点から推奨できる生活習慣や食事方法を紹介したい。(大正製薬リリースより)

エピジェネティック(遺伝子的)な変化は、生活習慣や環境によって良くも悪くもなり得る。たとえば若いうちは、食事や運動でその状態をリセットしやすいとされるが、長年にわたる不摂生やストレスが続くと、その影響が定着しやすくなり、簡単には元に戻らなくなることもある。

イメージとしては、「遺伝子の上に貼られた付箋紙」。貼ったり剥がしたりして加えたり取り除いたりできる一方で、長く貼られていた付箋の跡が残るように、習慣の長期の積み重ねが解消できない健康障害につながることもある。

つまり、遺伝子への何らかの影響は「一度悪くなったら終わり」ではないが、早いうちに対策をとることで、より良い状態に戻せる可能性が、科学的にも示されつつある。

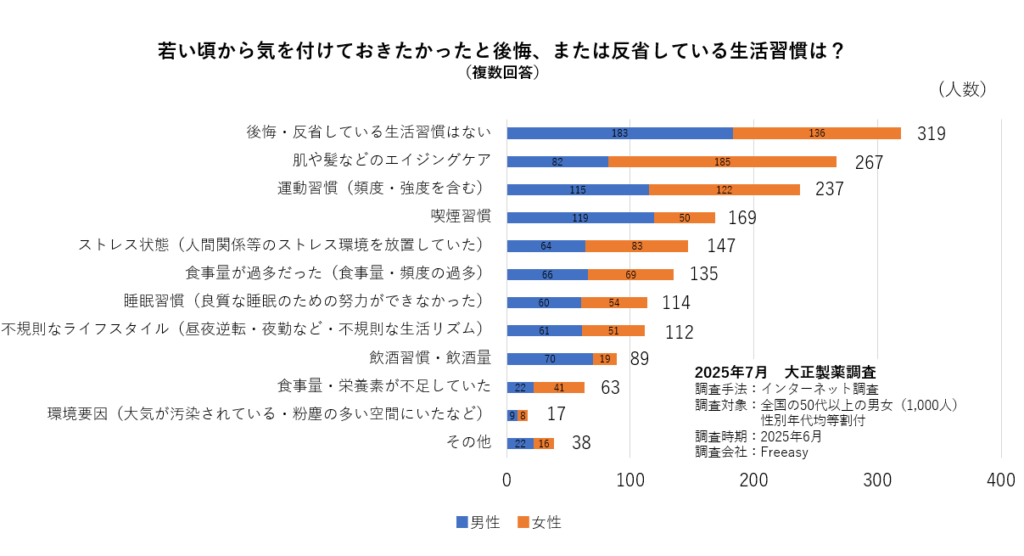

大正製薬が2025年6月に全国の50歳以上の男女1000人を対象に行ったアンケート調査によると、「若い頃から気を付けておきたかったと後悔、または反省している生活習慣は?」という質問に対して、3割以上の人が「後悔・反省している生活習慣はない」(319人)と回答している。

だが、後悔、または反省している事柄のトップ5は「肌や髪などのエイジングケア」(267人)、「運動習慣(頻度・強度を含む)」(237人)、「喫煙習慣」(169人)、「ストレス状態(人間関係等のストレス環境を放置していた)」(147人)、「食事量が過多だった(食事量・頻度の過多)」(135人)の順になった。こうした生活習慣が健康にどう影響を及ぼすのかを「エピジェネティクス」の視点で捉えれば、より具体的にその相関を解明できるようになる。

エピゲノム解析で今後さらに明らかになる食と生活習慣の重要性

近年、生活習慣が遺伝子の発現にどのような影響を与えるかを調べる技術も進化している。日比野は、生物学的年齢と食事・運動・睡眠・ストレスなどの生活習慣がDNAにどんな影響を与えるかを解析できる先進的なRhelixa社の生物学的年齢検査「エピクロック®テスト」の科学顧問として、食事・運動・睡眠・ストレスなどの生活習慣と生物学的年齢、将来の予測寿命との関連を解析するプロジェクトに関わっている。

我々の遺伝子は、本来もっている「健康を維持するための正しい働き方」を備えている。ところが、長年にわたる不摂生な食生活やストレス、睡眠不足、喫煙などの悪い生活習慣が続くと、その影響が「エピジェネティックな変化」として蓄積され、遺伝子の働きが本来のバランスから乱れてしまう。

これは、いわば“遺伝子のスイッチ”が誤ってオン・オフされるような状態である。たとえば、本来ならば活発に働いてほしい細胞修復や抗炎症の機能をもつ遺伝子が沈黙してしまったり、逆に炎症を引き起こす遺伝子が過度に活性化したりすると、病気や老化のリスクが高まる。

近年の研究では、特定の栄養素や生活習慣の改善を通じてこのような「エピジェネティクス」を“書き換える”こと、「エピジェネティック・リプログラミング」が可能であることが分かってきた。今後、さまざまな栄養素に関して、「エピジェネティック・リプログラミング」への寄与が解明されていくと考える。これまでの解析から、「魚介類中心の食生活」、「定期的な有酸素運動」、「良質な睡眠環境」が、より若々しいエピジェネティック年齢と相関していることが示されている。

つまり、食事や生活環境を意識的に整えることが、遺伝子レベルでの老化防止や健康維持につながることが、今後遺伝子レベルで明らかになるのです。私たちの毎日の選択が、見た目や体の調子だけでなく、遺伝子レベルにまで影響を与えているという事実を、プロジェクトを通して強く実感している。

◆長寿につながることが期待される食事とは

遺伝子のはたらきを正しく制御してくれる栄養素が判明すれば、食生活によって「老化のスピードを緩やかにし、より健康的な体の状態に近づける」ことが不可能でないといえる。

長寿を目指すなら、まずはバランスの良い食事が土台である。中でも、地中海沿岸地域の伝統的な食生活「地中海食」は、世界中の研究者がアンチエイジング対策として推奨しているが、この食習慣の有効性も、エピジェネティクス研究によってあらためて証明されていくと思われる。

地中海食は、魚介類、オリーブオイル、ナッツ類、野菜、果物、全粒穀物、豆類などを中心に構成され、赤身肉や加工食品は控えめである。こうした食事スタイルは、良質な脂質や食物繊維、そして多様なポリフェノールを豊富に含んでおり、細胞レベルでの炎症や酸化ストレスを抑える効果が期待されている。

実際にスペインで行われた大規模な臨床研究でも、魚介類を頻繁に摂り、赤肉・加工肉は週1回未満に抑え、毎日30gのナッツ、大さじ4杯のオリーブオイル、全粒穀物を主食にすることで心血管疾患の予防効果が得られると実証された。

魚、イカ、タコ、ホタテなど魚介類に豊富に含まれる「タウリン」は、細胞の浸透圧を整え、自律神経を安定させるとともに、強力な抗酸化作用も発揮する。中年マウスの実験では、骨密度の低下の抑制や筋力や代謝、認知機能にも改善が見られ、健康寿命が延びる明確な証拠となった。テロメアを伸長させる酵素(テロメラーゼ)の欠損に伴う老化に対してタウリンが抑制的に働くということも示唆されており、世界的にもエピジェネティックに関与する可能性が期待されている。

さらに、美容医療などでも注目される「L-システイン」や「グルタチオン」は、体内の抗酸化環境を高め、ターンオーバー(細胞の生まれ変わり)を整える働きがある。これらは肌の再生を促し、老廃物の排出(デトックス)を助けることで、内側からの美しさにもつながる。サプリメントや点滴などで取り入れられるほか、レバー、ブロッコリー、アボカドといった食品にも多く含まれている。

オリーブオイルには抗酸化作用の高い「ポリフェノール」と「オレイン酸」が含まれ、細胞の老化を防ぐ。ナッツ類(特にくるみやアーモンド)は、ビタミンEやマグネシウムなどを豊富に含み、抗酸化・抗炎症作用に期待できる。

野菜や果物には、ビタミンCやカロテノイド、葉酸が含まれ、細胞の修復や免疫強化に貢献する。特に果物に多いポリフェノールは、エピジェネティックな遺伝子発現のコントロールにも関与していると考えられている。全粒穀物は、ビタミンB群や食物繊維が豊富で、代謝や腸内環境を整えることで遺伝子のスイッチの正常化を助ける。

また、豆類は植物性たんぱく質や鉄分、イソフラボンなどを含み、ホルモンバランスや抗炎症作用に寄与する。加えて、サケやサバなどの脂の乗った魚や、きのこ類(干ししいたけなど)、卵黄に多く含まれるビタミンDは免疫調整作用があり、エピジェネティックな変化にも関与することが示唆されている。

青魚(サバ、イワシ、サンマなど)やアマニ油、えごま油、チアシードなどが代表的な摂取源であるオメガ-3脂肪酸は、抗酸化作用を発揮する。牡蠣や、大豆製品、カシューナッツに豊富な亜鉛も、傷ついたDNAの修復や免疫調整に不可欠なミネラルといわれている。

ヨーグルト、キムチ、納豆といった発酵食品も、遺伝子の働きを支えるうえで役立つ。乳酸菌やビフィズス菌によって腸内フローラのバランスを整えることで、免疫細胞の7割が集まると言われる腸内環境が整い、免疫力や代謝を安定させる。これらは間接的にエピジェネティックな調整にも関与するといえるのではないだろうか。

これらの食品を日常的に取り入れることで、生物学的年齢を若々しく保つ土台が整うと考えている。将来的には、個人のエピクロック検査結果に合わせて、必要な食事を個別に提案したり、サプリメントや食事療法で遺伝子の働き方を調整したりするパーソナライズド栄養指導や予防医療への応用が期待されている。栄養素の効果を個人の「エピジェネティクス」の組み合わせにより、より精緻な長寿戦略を提案できる時代が訪れるだろう。

エピゲノムへのポジティブな影響が期待される “3つの生活習慣”

エピジェネティクスの観点では、食生活のみならず、毎日の行動が遺伝子に与える影響が注目されている。特定の生活習慣は、遺伝子スイッチの“良い方向”への制御に寄与し、生物学的年齢の若返りや病気予防につながると考えられている。ここでは、エピゲノムを改善させることを目指す3つの基本習慣について目安を紹介する。

1、運動

毎日1万歩程度のウォーキングなどの適度な運動は、テロメア(染色体の末端にある遺伝情報を保護する「キャップ」のような役割を持ち、細胞が分裂するたびにこのテロメアは少しずつ短くなり、一定以上短くなると細胞の分裂が止まり、老化や機能低下につながる)の短縮を抑制し、生物学的年齢を若返らせる効果が期待されるといわれている。

2、睡眠

室温は外気との温度差を5℃以内(例:外気35℃なら室温28〜29℃)に設定し、41℃以下の湯船にゆっくり浸かることで副交感神経を優位にして、質の高い深い睡眠を確保しよう。

3、環境(ストレス管理)

化学物質を極力排した住環境の整備や、週1回、自分の趣味を取り入れて、楽しいことをしたり、スケジュールを詰めすぎずに自由に過ごすなどのリラックスタイムで気持ちを切り替えることも、ストレスの軽減につながり、エピジェネティックに良い影響を与えると考えられる。

「エピジェネティック」視点で、今からでも食習慣・ライフスタイルを見直そう。長寿において遺伝要因の寄与率は25~30%とされ、残りの70~75%は生活習慣などの環境因子にあるともいわれる。手遅れになる前に、少しでも早く、食習慣や生活習慣を改善することが、未来の自分をより若々しく保つ第一歩になる。