(2)-6-4:安土・桃山時代(1573-1603)

No.3-1:安土・桃山時代、「薬草園、信長との関わりから」

【信長、薬草園、伊吹山について】

[文献1] in織田信長と伊吹山薬草園 ds-j.com https://www.ds-j.com › ibuki › old-story › yakusouen

織田信長と伊吹山の薬草園 作成:筒井杏正

伊吹山には薬草園が作られていたことはよく知られていますが、当時から伊吹山が薬草園の適地であったことと、そこには豊富な薬草が自生していたことにも,織田信長が薬草園を開かせた理由の一つと思われます。

貢献した聖フランシス・ザヴィエル

薬草園開設を許可したという織田信長

| さて、その内容を察するに、織田信長が安土城にいた天正年間の頃、ポルトガルの宣教師と謁見した際、宣教師が人の病を治すには薬が必要であると、そのためには薬草栽培が必要であることを進言したそうです。また、もう一説には、鉄砲火薬の原料となる植物も含め移植したとも。 その進言を受けて信長は伊吹山に薬草園の開設を許可したのです。50ヘクタールという広大な薬草園には、西洋からもってきた薬草が3000種類も植えられていたと言われています。※日本の現在の植物は、約6,000種。西洋からもってきた薬草3000種というのは、かなり眉唾ものです。 湖西から琵琶湖を前景に伊吹山を望む(撮影:藤本秀弘) この薬草に関しての実録は発見されていませんが、当時からかなり経過した江戸時代初期に「南蛮荒廃記」「切支丹宗門本朝記」「切支丹根元記」などに「伊吹山には方五十町の地を薬園とし三千種の薬草を植えたり」と記されています。しかし、徳川時代は、キリスト教徒への弾圧が厳しく、この著書は、俗書であるからあまり有力な史料と見るものでないとされていたそうです。いわゆるこの書にて歴史的な考証を探るには困難ですが、西洋の薬草3000種と共に入ってきたと思われる雑草類が今も伊吹山のみに見いだされていることは、薬草園を設けられたことの力強い証拠になっているのです。その証拠である大切な植物こそ「キバナノレンリンソウ、 イブキノエンドウ、イブキカモジクサ」なのです。 ★付則資料:長崎大学薬学部「長崎薬学史の研究」資料1:薬学年表より引用→下段につづく |

長崎大学薬学部「長崎薬学史の研究」資料1:薬学年表より引用

| 1558年(永禄元年) アルメイダ、豊後府内にわが国最初の洋式医学校を創立した. 日本人医師の養成も行い、西洋医術の導入者・社会福祉事業家として知られている. 西洋文明に関心をよせていた織田信長も宣教師を保護し教会堂(南蛮寺)、安土に学校(セミナリオ)の建設を許した. 宣教師は布教活動の傍ら医療活動も行った. グレゴリアとルイは病人に投薬と治療を施している.□□また江州伊吹山に薬園を設けポルトガルより3000種の薬草を移植したという. その後の豊臣秀吉は、ヤソ教禁止令(1612年)を出して彼等を追放するが医術は大阪、堺、長崎等を中心に残っていく. □□これらが南蛮流医術の興りとなる. 南蛮流外科で知られているのは、ポルトガル人 慶友(本名ハッテー、肥前高木に居た)、沢野忠庵(本命クリストファン・フェレーラ、南蛮外科秘伝書3巻著す)、半田順庵(長崎の人)、西吉兵衛(元和2年南蛮大通詞になり、西流外科の一派をなす)、杉本忠恵(長崎の人)、栗崎道喜(長崎で栗崎流外科を興す)らである. |

[文献2] in織田信長(おだのぶなが)と薬草園(やくそうえん)

イー薬草・ドット・コム http://www.e-yakusou.com › yakusou

織田信長(1568年)はポルトガル宣教師に、薬草を栽培するための土地を伊吹山で与えた。

50町歩というから、かなりの広さである。今、薬草園のあった場所がどこであるか不明であるが、宣教師はヨーロッパから薬草3,000種類を移植したとされる。 この記録は江戸時代に出版された通俗書である「切支丹宗門朝記」、「南蛮寺興廃記」にみられるも、確かな歴史書ではないが、持ち込まれた薬草は現在残っていなくて、当時薬草とともに紛れて入って来た雑草類が伊吹山に残っていることから、織田信長と薬草園は事実だとされている。 その証拠であるのは雑草のキバナノレンリソウ、イブキノエンドウ、イブキカモジグサなのです。 これらの3種類の植物を見つけて、織田信長時代を想像して下さい。

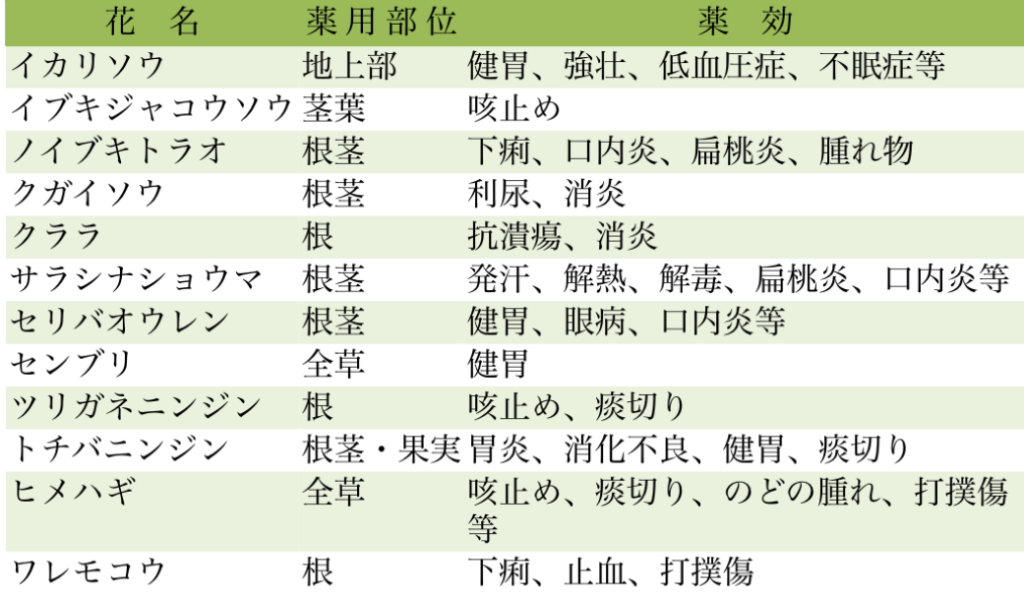

2.伊吹山について:inしいのみつうしん 第59号 2012 年 11 月 (1) 伊吹山は・・・-山頂から山麓まで植物の楽園- 伊吹山の植物と植生分布: 滋賀県最高峰の伊吹山(標高 1377m)は、日本のほぼ中央に位置し、寒冷期に北方系の植物が南下してきたり、日本海に近いことから日本海側斜面で分化して生育地をもつ植物も存在します。また地層は古生代二畳紀の石灰岩層からできていることや、冬期寒冷な日本海気候の影響を受けることから伊吹山の固有種が生まれました。 伊吹山山頂一帯は国指定天然記念物、「伊吹山頂草原植物群落」の山地草原は美しい「お花畑」になっていて、昔からす草本植物の宝庫として世に知られ、多くの学者により調査がなされてきた、植物研究史上、貴重な山です。シモツケソウ:バラ科、花期:7月下旬~8月下旬 関東地方以西の本州~九州の山地に生える草丈30~80cmの多年草。径4~5mmの真紅の小花が集散花序に多数咲く。果実に縁毛がないのが近縁種との区別点である。伊吹山頂のお花畑の優占種である。アサギマダラ:標高の高い山地に多く生息する。アサギマダラの成虫は1年のうちに、日本本土と南西諸島・台湾の間を往復していることが知られている。フジバカマ アサギマダラはフジバカマの蜜に含まれるアルカロイドを取り込むことで毒化し、敵から身を守っている。保護される伊吹山の薬草:伊吹山は古くから薬草の山として知られています。大正 8年(1918 年)6 月、滋賀県は「伊吹山薬草 採集取締規則」をつくり、薬草28種を知事の許可なく採集することを禁じ保護に努めました。その後、昭和11年(1936 年)に許可を受けるべき薬草を30種としました。伊吹山の植物は約1300種、そのうち薬用植物は薬280種で、実際に医薬品になるもの、民間薬として使用されているものは、約300種を数えるといわれます。煎じたり、蒸したり、お茶にしたり、お酒につけたり、利用方法はさまざまです。 伊吹山で採れるおもな薬草と薬効:

[ 花名 薬用部位 薬効:イカリソウ 地上部 健胃、強壮、低血圧症、不眠症等 イブキジャコウソウ 茎葉 咳止め ノイブキトラオ 根茎 下痢、口内炎、扁桃炎、腫れ物 クガイソウ 根茎 利尿、消炎 クララ 根 抗潰瘍、消炎 サラシナショウマ 根茎 発汗、解熱、解毒、扁桃炎、口内炎等 セリバオウレン 根茎 健胃、眼病、口内炎等 センブリ 全草 健胃 ツリガネニンジン 根 咳止め、痰切り トチバニンジン 根茎・果実 胃炎、消化不良、健胃、痰切り ヒメハギ 全草 咳止め、痰切り、のどの腫れ、打撲傷等 ワレモコウ 根 下痢、止血、打撲傷 ] クガイソウ:ゴマノハグサ科、花期:7 月下旬~8 月中旬 日当たりのよい山地草原に生える高さ 80cm~130cm の多年草。葉 がふつう4~6枚茎に輪生して9段につくので九蓋草または九階草の 名がある。花色はふつう青紫色、まれにピンク色や白色を見る。山 頂に多い。 織田信長の幻の薬草園:織田信長は永禄年間(1570~88 年)に、ポルトガルの宣教師に伊吹山で50 ㌶の土地を与えて薬草園を造らせ、本国から約3000種の薬草を移植した、という言い伝えが「切支丹根元記」「切支丹宗門本朝記」「南蛮興廃記」にあります。これらは百数十年後にできた江戸時代の俗書なので確かなことはわかりませんが、ヨーロッパ原産の牧草であるキバナノレンリソウ、イブキノエンドウ、イブキカモジグサなどが古くから伊吹山のみに自生することがわかっています。おそらく薬草とともに移植されたと考えられ、これらを史実として信じざるをえません。 けれども現在薬草園の痕跡もヨーロッパ原産の薬草もまったく残っておらず、場所の記録もありません。まさに幻の薬草園といえるでしょう。 (出展:山と渓谷社 「伊吹山自然観察ガイド」) inしいのみつうしん第59号 2012 年 11 月しいのみ薬局 しいのみセンター薬局 華陽しいのみ薬局 南しいのみ薬局

(2) In 伊吹山の薬草園 大垣地域ポータルサイト西美濃 https://www.nisimino.com › turedure › 51_spindex_msg 2014/01/20

伊吹山の薬草園:

大垣から見る雪を被った伊吹山の山なみは実に素晴らしい。それを眺めているとまた伊吹山に触れたくなった。今回は信長が開かせたという「伝説」の薬草園についてである。ここで「伝説」と断るには訳がある。江戸時代に造られたある系統の写本に記載があるものの、それ以外に裏付ける資料が無いからである。ただ話はきわめて魅力的で、イエズス会の宣教師たちが信長に求めて伊吹山の山腹にヨーロッパから持ち込んだ植物を植える薬草園を造ったというのである。ところは古代から蓬をはじめとする薬草類で知られる聖なる山、伊吹山。そこに配するに好奇心旺盛の信長とはるばる海の彼方からやって来た宣教師とヨーロッパの薬草。舞台も登場人物も申分ない話である。 十八世紀の中ごろあたりを中心に、『切支丹宗門来朝実記』、『切支丹実記』、『伊吹山艾草記』、『伊吹山艾因縁記』、『伊吹蓬』と題名はさまざまだが、大筋はほぼ同じ内容の写本が多数残存する。私も東大図書館蔵の一本を実見したことがあるが、宣教師たちの来日から始まって島原の乱あたりに終わるキリスト教伝来からその弾圧に至る歴史物語である。良く知られる『南蛮寺興廃記』などとともにキリスト教排撃が目的の排耶書のたぐいで、一般向きの平易な文章で綴られている。ただ薬草園そのものに触れている部分はほんの数行で、それはタイトルに「伊吹山」と謳う写本も変わらない。人心の掌握には難病の治療が効果的、そのためには薬草園を造らねば、ということで宣教師たちが安土の信長を訪ねて交渉し、伊吹山に五十町四方の土地を与えられ、そこに国から携えてきた三千余種の薬草を植えたというのが粗筋である。 しかしこれだけのものを本当に造ったのであれば、宣教師たちの修道会本部への活動報告はもとより、どこかにこの大薬草園の訪問記など何らかの記述が残っていて良さそうなものだが、それが見つからないのが不思議である。ヨーロッパ原生の植物で伊吹山にのみ発見されるものが数点あるのを証拠とする説もあるが、それだけでこの園を実在とするのは難しそうである。もちろん宣教師たちがどこかに薬草を植えるということ自体はあったかも知れないが。『南蛮寺興廃記』にも同様に記述されるこの薬草園の話がもし作りごとであるとすると、それはいったい何のためだったのだろうか。思うにこの種の排耶書に見る熱い信仰と殉教の記述は、キリスト教の排撃どころか、逆に読む者をして感銘させるほどの力を備えている。島原の乱のころ、美濃から尾張にかけてだけでも二百を超える村落に信徒が居たという話もある。ひょっとしたらこれは表向き排耶書に見せかけた、実は隠れ信者たちが受難の歴史としてひそかに読み回した本ではなかったか、伊吹云々の題名や薬草園開設の「伝説」もまたそれゆえのことではなかったか、といささか乱暴なことを考えてみたくなるのである。 2014.1.20