健康寿命の延伸や加齢関連疾患予防への応用に期待

早稲田大学人間科学学術院JSPS原太一教授、謝堃特別研究員らの研究グループは16日、加熱ニンニクを酵母で発酵すれば細胞内成分を分解・再利用するシステムであるオートファジーを活性化することを明らかにしたと発表した。

オートファジーは、細胞をリノベーションして細胞の健康を維持にし、老化や病気の予防、健康寿命の延伸に関わることが知られている。この機能は年齢とともに低下するため、オートファジーを活性化する食品成分の発見により、健康長寿社会実現への大きな貢献が期待される。

ニンニクは、多くの健康効果が報告されている健康食品素材であり、デザイナーズフードピラミッド(アメリカ国立がん研究所によって作成された、がん予防のために効果があるとされる食品を、効果が期待できる順に並べたもの)の最上位に位置づけられている。

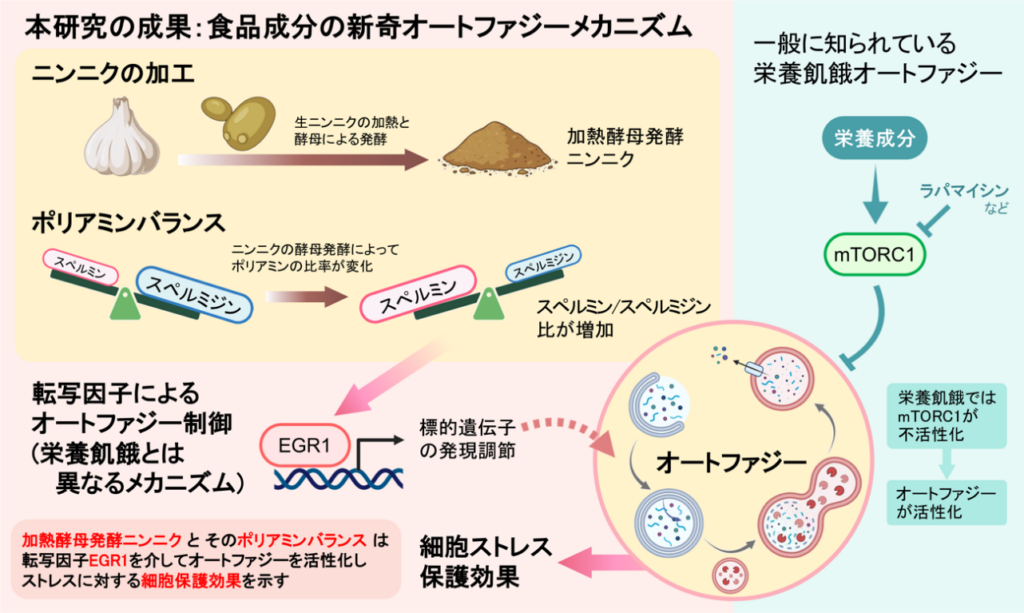

今回研究チームは、酵母発酵ニンニクが通常のニンニクよりもオートファジー活性化作用が大幅に高まることを突き止めた。さらに研究チームは、その効果の鍵が「ポリアミンバランス」であると発見し、オートファジー活性化成分としてポリアミンを見出し、酵母発酵にんにくに含まれる「スペルミン」と「スペルミジン」という2種類のポリアミンの比率の最適化により、オートファジーが活性化されることを見出した。

また、ニュートリゲノミクスの手法を用いて、転写因子EGR1のオートファジーの活性化への関与を明らかにしました。酵母発酵ニンニクはオートファジーを介した細胞内への異常タンパク質の蓄積によって惹起される細胞ストレスや酸化障害への保護効果も示されており、アルツハイマー病などの神経変性疾患やがん、生活習慣病の予防などに役立つ機能性食品素材として期待される。

この発見は、単に食品の機能性成分の「量」だけでなく「成分バランス」の重要性を示す画期的な研究成果になると考えられる。

なお、同研究成果は「Molecular Nutrition & Food Research」で2025年2月13日にオンラインで公開された。

同研究では、食品がもたらすオートファジー活性化の有用性を明らかにした。食品によるオートファジーの活性化は、加齢に伴って増加する異常タンパク質の除去などに機能すると考えられ、様々な疾患予防への寄与が期待される。

また、転写因子EGR1を介した新しいオートファジー活性化メカニズムも見出した。食事制限など、栄養センサーを介したオートファジーには健康リスクが懸念される。今回発見した食品成分によるオートファジーの活性化は、普段の食事に機能性成分を加えるだけで実現できる可能性があり、安全性の高い健康増進として注目される。

同研究の対象としたニンニクは、古くから滋養強壮の食品として親しまれている。そこに、加熱や発酵などの加工を加えることで、健康効果をさらに高める新たに発見となった。加えて、発酵によってニンニク中の「ポリアミン」のバランスが変化し、それが健康効果を高めた一因であることを見出しました。このポリアミンは我々の体内のあらゆる組織に存在する重要な成分であるが、加齢とともに減少するため寿命との関連も報告されている。

今回開発した酵母発酵ニンニクに含まれる最適なポリアミンバランスの摂取は、オートファジーを活性化するだけでなく、体内のポリアミン不足を効果的に補う健康素材として期待できます。同研究成果は、超高齢社会の健康問題やウェルビーイングの向上に貢献する社会的意義の高い研究になると考えられる。

◆研究者のコメント

本研究では発酵食品の新たな健康価値を科学的に証明した。特に、ポリアミン比という成分バランスが機能性に及ぼす影響を明らかにした点が重要だと考えている。

これまでの食品の機能性研究は個々の成分に着目して研究されてきたが、食品成分のペアリングやバランスという、食品本来の複数成分の相互作用による機能性を研究することが今後は重要になってくると考えられる。

また、オートファジーの活性化メカニズムに関しても、従来の栄養飢餓とは異なる経路でオートファジーが活性化することを示せたのは、学術的にも重要な意義がある。日常的な食生活における栄養変化と食品因子がどのように関連してオートファジーを制御していくのかの理解は、オートファジーの社会実装において大きな役割を果たすと思われる。そのために、富栄養下で生じるオートファジーの仕組みの解明が重要であると考えている。

また、極端な食事制限はなしに、日常の食事でオートファジーを活性化するという健康への新しい戦略が可能になるのは、予防医学的にも社会的意義が大きいだろう。