中世の医学校が書き残した「サレルノ養生訓」

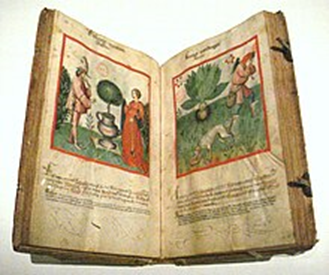

ポンペイから南東へ三十キロほどのところにある街サレルノには、十一世紀から十四世紀頃、医学校があった。この地もかつて古代ギリシャの植民都市だったので、ヒポクラテスの考え方を受けつぎ、そのころ最も先進的だったアラビア医学もとり入れていた。この医学校も食を治療の大きな柱とし、医師が訳しまとめた書物には、およそ五百種類の薬草が並んでいる。

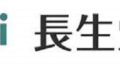

四体液説は西洋医学で17世紀頃まで支持されていた。

図表:『体の不調とおさらばできる イタリア薬膳ごはん』(講談社刊)より 薬草というと、「良薬口に苦し」のことわざのように、苦くて飲みにくいものを想像するだろう。だが、サレルノの小高いところにある、この医学校の薬草園を再現した「ミネルヴァ庭園」を見たとき、わたしは驚くとともに心のなかで喝采した。実がつき始めたばかりのオリーブ、ブドウ、レモン、イチジク、アンズ、キイチゴなどの果樹。ルッコラなどの野菜。ローズマリー、セージ、マジョラム、タイム、フェンネル、ミントなどのハーブ。ケッパーにサトウキビ、コショウ。現代の南イタリア料理にも使われるこうした食材がかつては「薬」だったことがわかったのである。地中海式食事が健康によいとされる理由が、この庭で明かされた気がした。 サレルノ医学校は、養生・食養生法をラテン語詩の形式で書き残している。もともと戦で怪我をしたイングランドの王子がこの地で療養し、祖国に帰るときに医師たちが奉じたとされる。それはのちに「サレルノ養生訓」と呼ばれ、現代に通じる養生・食養生法が記されている。 「元気で健やかでいたいのなら、深刻なもの思いはやめて、腹を立てるのは俗なことと考えよ。酒はほどほどに、食事は控えめに」。ストレスをためず、腹八分を勧める現代の健康法に通じている。

地中海式食事で健康増進・心臓病予防を

「サレルノ養生訓」の勧める食生活が最も生きているのが、南イタリア料理を含む地中海式食事である。「サレルノ養生訓」は、滋養をもたらす食べ物として、上質な小麦粉(穀物)、フレッシュチーズ、肉、魚、卵、イチジクやブドウなどの果物、赤ワインを挙げている。これらはいずれも地中海式食事の基本となる食べ物だ。イワシやサバなどの青背の魚にはオメガ3系脂肪酸が豊富で、心臓病(冠状動脈性心疾患)を予防することが実証されている。 また、地中海式食事に欠かせないオリーブオイルのオリーブは、サレルノ医学校では薬として使われていた。現在では、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを保つ働きがあることがわかっている。イタリア料理に欠かせないハーブも、この養生訓では消化促進・強壮作用のあるセージとディルをとくに勧めている。 スパイスもコショウ、カルダモン、シナモン、ナツメグ、クローブがサレルノ養生訓には登場し、イタリア料理の風味を豊かなものにしながら、健康増進に役立っている。さらにはショウガも出てくるのだが、イタリア郷土料理ではこの食材はあまり使われることがなかった。だが、料理がボーダーレス化している現代イタリア料理では使われるし、ハーブティーにも入れられる。体を温める効果が期待でき、免疫力が上がるとされるからだ。

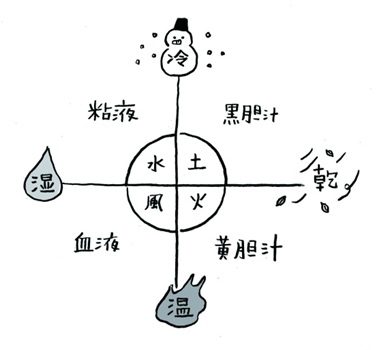

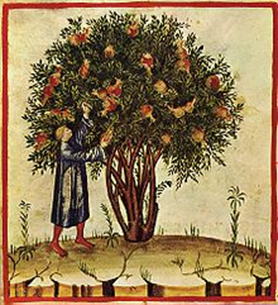

サレルノ医学校の様子が描かれた図版。地中海式食事にとって欠かすことのできない小麦。

ちなみに、サレルノ養生訓に記されてはいないが、近年の地中海式食事が勧めるものに種子類がある。ペスト・ジェノヴェーゼ(バジル・ペースト)に使う松の実や、シチリアのパンに使われるゴマなどだ。いずれも抗酸化作用があるビタミンEを含んでいる。

中世に記された「サレルノ養生訓」は、現在の知識に照らし合わせるとすべてが正しいわけではないが、健康を増進する南イタリア料理の貴重な情報源なのである。

「サレルノ養生訓」による季節のお勧め野菜 「サレルノ養生訓」は季節ごとの野菜も勧めている。春はホウレンソウやキャベツなどの青菜、夏はレタスやセロリ(セリ科の植物)やカブ、秋はルリヂシャ、冬は玉ネギやポロネギ。南イタリア料理によく使われるニンニクは、「出どころの知れない水を飲んだとしても、朝一番に食べておけば害はない」と、殺菌作用を謳っていた。またハーブについても同様。7月はセージやディル、10月はクローブ、11月はショウガ、12月はシナモンといった具合に、お勧めのハーブもあった。

この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。

(4)Tyojyuwww.tyojyu.or.jp/net/essay/oi-kagaku-choju-michi/higashi-nishi-yojokun.html

第3回 東と西の養生訓 公開日:2023年10月14日 09時00分

更新日:2023年11月 7日 13時12分

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health 2023年 第32巻第3号(PDF:5.4MB)(新しいウィンドウが開きます)

森 望 福岡国際医療福祉大学医療学部教授、長崎大学名誉教授

週末の健康ウォーク

大府の長寿研から長崎を経て、今私は、福岡の大学で医療人の卵たちに解剖、生理、薬理などを教えながら「老い」を考えている。老いの科学を整理して書くこともあれば、自らの老いに向き合うこともある。自宅から浜辺が近い。玄界灘に面した小さなビーチがある。若い頃、米国のカリフォルニアで10年を過ごしたが、サンタモニカやニューポートビーチを思い起こさせてくれる。福岡の浜辺は北縁だが、それでも夏の陽光はまぶしい。左には、昔、井上陽水が片想いの恋心を唄った能古島が浮かぶ。右には、以前はJALだったが、今はHiltonとなった瀟洒なホテルがある。その先はソフトバンクホークスの本拠地PayPayドームだ。その脇を東へ行くと西公園の小高い丘に上がる。春は桜の名所で丘の上には黒田長政を祀った光雲神社がある。その裏手から海を見渡せば、万葉の時代にも江戸時代にもあった景色がそのままそこにある。古くは荒津山とか荒戸山と呼ばれたところで、遣唐使を見送ったのも朝鮮出兵を出したのも、また元寇を迎え討ったのもここである。その西公園の麓には、黒田藩の儒学者、貝原益軒の旧居跡がある。晩年の80歳を過ぎて著した健康指南書『養生訓』(1712年)を書いたのもここだったのだろう。そこから15分ほど行くと金龍寺という禅寺があるが、その境内に益軒の墓がある。夫人の東軒と並んで、いかにも仲睦まじい平穏な人生が偲ばれる。

越し方は一夜ばかりの心地して 八十路(やそじ)あまりの夢をみしかな

(貝原益軒辞世の句 享年83) そこから西へ、西新の商店街を抜けると、地下鉄の駅から通称「サザエさん通り」とよばれる街路がある。福岡の著名な進学校や私立大学のキャンパスを横目に浜辺をめざす。途中、昔、ここにいた長谷川町子が「サザエさん」の漫画を生み出した場所がある。今は大通りだが、昔はそこが浜辺だった。カツオ、ワカメ、イクラ、マスオ、サザエ、そしてフネさんも波平さんもみなここからの発想だ。東京の世田谷にもサザエさん通りがあるそうだが、福岡市民としてはこちらが本拠だと思いたい。その先にはサッカー少年たちの元気な声が響く中央公園があって、じきにスタート地点に戻る。

Gelukkig Gezond! (オランダ語で「元気で長生き!」の意だ)

長崎の大学を「定年」で退く少し前にオランダに行ったことがある。北部の古都フローニンゲンの大学の博物館で「Gelukkig Gezond!」と題した展覧会があった。オランダ語で「元気で長生き!」の意だ。医学史の教授のリナ・ノエフが中心に企画したもので、会場を案内しながら、リナが1冊の本をくれた。蘭語と英語が併記された解説本である。帰りの飛行機でそれを見返しながら、これは一般向けにいい本になると直感した。定年の整理の雑務でバタバタしながら、それを日本語に訳してみた。長年、老化研究に没頭して、専門領域ではそれなりに名が知られていても、本を出そうとすると壁が厚い。一般には全くの無名で、どの出版社にも「持ち込み原稿お断り!」の原則があるのだ。以前の『寿命遺伝子』の時は出版社に認めてもらうのに5年かかった。こちらの訳本は何とか2年で潜り抜けたが、それでも3、4社と交渉を重ねた。幸い原書房の編集部長がすぐに価値を認めてくれて、出版に漕ぎ着けた。『老いと健康の文化史:西洋式養生訓のあゆみ』(原書房)として上梓した。□□本の帯にはこうある。「人は、逃れられない『老い』にどのように向き合ってきたのか、そして『健康』の維持のために何をしてきたのか。古代ギリシャ・ローマ時代から現代のアンチ・エイジングに至るまで多彩な図版とともに俯瞰する一冊!」。その通りだ。副題にあるとおり、西洋での『養生訓』、その思想の変遷を俯瞰する本になっている。そこには、西洋で脈々と受け継がれたヒポクラテスとガレノスの知恵があった。

東と西の養生訓

貝原益軒の『養生訓』には西洋医学の知識はほとんどない。益軒は若い頃、京都で学問を積んだが、その折、長崎で蘭医学を学んだ向井元升にも接した。だが、益軒の思想に蘭学はない。あえていえば中国の『本草綱目』に範を得た『大和本草』、つまり生薬の知恵と儒学の精神性は影響している。□□西洋での養生訓は、先の『老いと健康の文化史』に詳しいが、その養生の源流は遠くギリシャ時代のヒポクラテスの思想にある。しかし、それが「健康学」として整理されたのは、中世イタリアの『サレルノの養生訓』やルネッサンスに至る前のトレチェントの『健康全書』にある。いろいろな形でのこれらの写本が、後々も、貝原益軒の『養生訓』のようにベストセラーになった。

老いの蘭学 日本では蘭学というと『解体新書』で西洋医学がわかったと思われ(誤解され)ている。だが、そこには人体骨格と臓器の解説があるだけで、当時のオランダ医学の実情については何も書かれていない。アムステルダムやライデンでの当時の本来の「蘭医学」の在りようについては、別の知識が必要だった。それは、前回紹介した『寿命遺伝子』と今回の『老いと健康の文化史』と同時期に出版にこぎつけた『オランダ絵画にみる解剖学:阿蘭陀外科医の源流をたどる』(東京大学出版会)に詳しい。これも拙訳だが、面白い本だと思っている。慣れない蘭書の翻訳努力、これは現代の蘭学の一人芝居だ。老化研究者から研究の場を奪われても、何とか生き延びようと苦悩し模索する老いがここにある。

著者:森 望(もり のぞむ)

1953年生まれ。福岡国際医療福祉大学医療学部教授、長崎大学名誉教授。1976年東京大学薬学部卒業、薬学博士。1979年東邦大学薬学部助手、1984年米国COH研究所、1986年カリフォルニア工科大学研究員、1990年米国南カリフォルニア大学(USC)・アンドラス老年学研究所助教授、1996年国立長寿医療研究センター分子遺伝学研究部長、2004年長崎大学医学部第一解剖教授、2019年より現職。『寿命遺伝子』(講談社ブルーバックス)、『老いと健康の文化史(翻訳)』(原書房)、『老いと寿のはざまで』(日本橋出版)など著書多数。

(5)健康全書 inフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

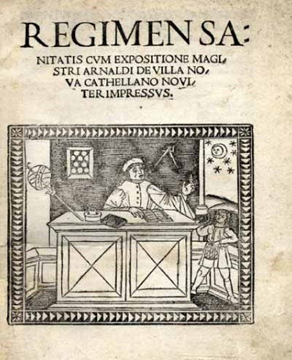

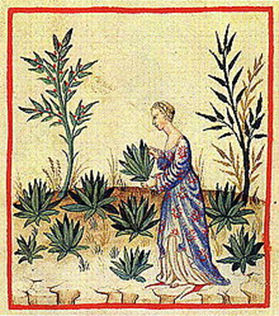

左:「健康全書」(15世紀半ばの写本)「レタス」。

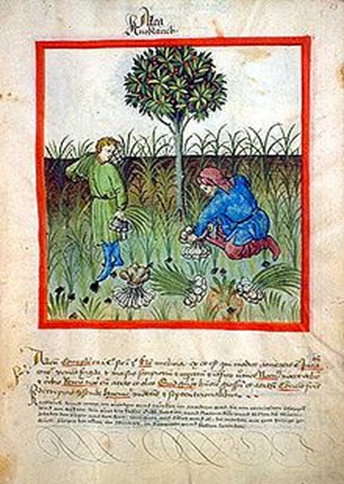

右:項目のほとんどは食事に関する事柄であり、健康と食の関係を「全書」が重視していたことがうかがわれる健康全書(けんこうぜんしょ、Tacuinum Sanitatis)は健康と幸福について書かれた中世の養生訓であり、11世紀のアラブ人であるイブン・ブトラーンが、バグダッドで学んだ医学をまとめた書物(Taqwim al‑sihha )をもとにした写本である[1]。「Taqwim al‑sihha」は直訳すると「健康表」という題で、そのとおり健康のため留意すべき点が表となってまとまっているものだが、最初から図版がついているわけではなかった[2]。それが 読者を啓蒙するために北イタリアを中心としてラテン語に訳されて写本となり、豊富な図版が添えられた「健康全書」となる。全書は「トレチェント(14世紀)の絵本」であり「名ばかりの医学書」ともいわれるが[3]、食物や植物の有益な、あるいは有害な性質について詳細に記されていて、健康にとって重要な6つの要素を系統的に並べているだけでなく、当時の日常が生き生きと描かれている。

発見と研究[編集]:1895年にオーストリアの皇室がもつコレクションから図版つきの写本が「発見」されたことがきっかけとなり、ヨーロッパ各地の図書館に類似した写本が存在することが次々と報告された。これらの写本にはすぐれた絵が収められていたとはいえ、同時代のフィレンツェを中心とした14世紀のイタリアが誇る作品群とは比べようもなく、すぐに熱心な研究対象とはなったわけではない。しかし1950年代にはパリやウィーンで写本の展覧会が開かれ、目録や研究書が出るなどして、より多くの人々がその価値を知るところとなった。1980年代には装飾写本一般への関心が高まったこともありファクシミリ版で写本が出版され、研究も盛んになっていった[4]。

健康全書[編集]:

右:「サレルノ養生訓」(1480年)の扉絵

「健康全書」が健康を得るための原則として掲げるのは次の6つの点である。

- 十分な食事と飲み物、②新鮮な空気、③行動と休息、④睡眠と覚醒、⑤体液の分泌と排泄、⑥精神の安定

病気はこれらの要素の不均衡の結果であり、したがって健康な生活とは調和と平安のなかで生きることである。特に「体液の分泌と排泄」からわかるように、これはブトラーンの学んだ医学が「体液説」をもとにしたものであることを示している[2]。 健康の原理としてこの6つが上げられているが、実際には写本に収録された100から200前後の事項の多くが食についての事柄であり、「全書」にとり健康が食事と密接に関わっていることがわかる。また図版は物そのものではなく1つの場面として描かれ、とくに日常的な物に関しては当時の暮らしが反映されていると思われるが、反対に東方に由来するテーマであれば「エキゾチックな服装」をした人物が描き込まれている[5]。

具体的にモモの項目をみてみると、次のような解説がされている。

性格:冷2湿3。選択:甘く香るものがもっともよい。効能:熱がある時に気持ちよくする。難点:消化を妨げる。難点克服:香りづけしたワインと合わせる。どのようなものに向いているか:粘り気のない粘液質。熱いもの。若者。季節は夏。地方は南国。— 山辺規子『健康全書 Tacuinum Sanitatis』研究序論 107-108頁□□体液のバランスをとるために、事物が熱・冷・乾・湿の要素をどの程度そなえているかが明示され、さらにどの文章も簡潔であることは、ブトラーンが「わかりやすさ」を第一に考えていたことをうかがわせる[6]。また中世の医学を研究する上で重要なだけでなく、健康全書は農業や料理に関する研究の対象ともなっている。たとえば現代の植物であるニンジン(carrot)がそれとわかる図像で描かれた最古の例の一つがこの本に見つかるのである。ニンジンはギリシアのペダニウス・ディオスコリデスの「薬物誌」にも見られる。

イブン・ブトラーンと健康表[編集] 「健康全書」は11世紀のバグダッド出身の医学者イブン・ブトラーンの著した「健康表」(Taqwim al‑sihha )がもとになったとされる。ブトラーンはネストリウス派のキリスト教徒と考えられており、アレッポやカイロ、コンスタンティノープル、アンティオキアで活動し病院の建設や医学的な論文、論争に関わったことがわかっている。ブトラーンの時代はイスラーム医学がよく発達しており、古典期から継承されたヒポクラテスやガレノスの健康観はブトラーンの哲学にもはっきりと現れている。「健康全書」の写本は次のような言葉で始められるからである。□□医学の観点からみたTacuinum Sanitatisは、食べ物や飲み物、着るもの、からだによくないことを語るためのものである。古代の最高の助言に結びつけて、問題点を遠ざけるためのものである。— 山辺規子『健康全書 Tacuinum Sanitatis』研究序論 103頁□□これは、人々の健康のために医者がすべきことはまず正しい助言であり、具体的な治療はその後であるというヒポクラテスの思想を反映しており、またブトラーンが先端的な医学書を目指したのではなく、わかりやすい「養生訓」を著そうとしたことを示している。上記の6点が健康のために有効だということは古代から知られていたが、表のかたちでまとめたのはイブン・ブトラーンをもって嚆矢とするとされている[7]。□□アラビア語の写本と、図版が入っていないもののラテン語に翻訳された写本が複数確認されているが、具体的にいつ、誰が翻訳したかについて定説は存在しない。しかし少なくとも1266年にまで遡ることができ(また13世紀半ばのパレルモやナポリでラテン語に意訳されたという議論もあり[8])、15世紀にはある程度の数が揃っていたことから、サレルノの「サレルノ養生訓 Regimen sanitatis Salernitanum」ほどではないが、一定の知名度をえていたことが推測される[9][10]。中世の終わりごろには健康全書は西ヨーロッパにおいてよく知られた書物になっていた。現代のイタリアでtaccuino という言葉はポケットサイズの便覧や手引、雑記帳などを指すときに使うほどである。

しかしこの時代はそもそも写本自体が高価なものであり、「健康全書」がわかりやすく、よく知られていたからといってそれがそのまま図版まで入った装飾写本になったことを意味するわけではない。また医学というテーマが装飾写本一般にそぐわないものであったことや、大きな挿絵がつけられたことで、厳密な意味での「表」ではなくなってしまったことにも注意が必要である。しかしそれでも「全書」がいまある形で装飾写本にされたということは、黒死病をはじめ疫病が流行していた当時の人々が健康やそれに関する知識に寄せた関心をうかがわせる。だがやはり誰が、いつ写本をつくったかについてははっきりしない[11]。□□しかし山辺規子が指摘するように、ヒポクラテスの流れを汲むイスラーム医学と中世ヨーロッパで栄えたミニアチュール文化が出会い、成立したものが「健康全書」なのだという事はいえるだろう[6]。

脚注[編集]:

^ E. Wickersheimer, “Les Tacuini Sanitatis et leur traduction allemande par Michel Herr”, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 12 1950:85-97.

^ a b 久木田直江 (2009年2月). “中世ヨーロッパの食養生”. 2012年4月12日閲覧。

^ Brucia Witthoft, ‘The Tacuinum Sanitatis: A Lombard Panorama” Gesta 17.1 (1978:49-60) p 50.

^ 山辺規子「『健康全書 Tacuinum Sanistatis』 研究序論」『奈良女子大学文学部研究教育年報』第1巻、奈良女子大学、2005年3月31日102頁。、^ 山辺規子 前掲論文107頁、^ a b 山辺規子 前掲論文108頁、^ 山辺規子 前掲論文103頁 ^ “Magister Faragius” (Ferraguth) in Naples took responsibility for one translation into Latin, in a manuscript in the Bibliothèque Nationale, Paris, MS Lat. 15362 (noted by Witthoft 1978:58 note 9).

^ 山辺規子 前掲論文 104頁

^ Witthoft 1978 discusses the Tacuina in the national libraries of Paris and Vienna, and the Biblioteca Casanatense, Rome. Carmelia Opsomer published a commented facsimile of the ms 1041 held in the library of the university of Liège. L’Art de vivre en santé. Images et recettes du Moyen Âge. Le « Tacuinum sanitatis » (ms 1041) de la Bibliothèque universitaire de Liège, éd. de C. Opsomer, Liège, 1991.

^ 山辺規子 前掲論文 105頁

参考文献[編集]

山辺規子「『健康全書 Tacuinum Sanistatis』 研究序論」『奈良女子大学文学部研究教育年報』第1巻、奈良女子大学、2005年3月31日、101-111頁。

山辺規子「Tacuinum Sanitatis「健康全書」写本項目対照表」『人間文化研究科年報』第21巻、奈良女子大学、2006年3月31日、249-261頁。

山辺規子 (2007年12月). “『健康全書Tacuinum Sanitatis』──地中海における文化交流の一つのあらわれ──”. 2012年4月8日閲覧。

山辺規子. “『健康全書』”. 2012年4月12日閲覧。

山辺規子. “「中世ヨーロッパの健康のための事物性格表―Tacuinum Sanitatis の3つの写本の比較―」”. 2015年3月16日閲覧。

丸善・雄松堂. “世界のファクシミリ版目録 VI. 科学史・医学史”. 2012年4月12日閲覧。

外部リンク[編集]

ウィキメディア・コモンズには、健康全書に関連するカテゴリがあります。

Tacuinum Sanitatis site on the M. Moleiro Editor website

Introductory text (Spanish) and some illustrations

参考資料:

・〜 日本で生まれた言葉 “医食同源” 〜 臨床糖尿病支援ネットワーク https://www.cad-net.jp › mano › uploads

・健康長寿ネット:医薬同源 公開日:2016年7月25日 14時00分更新日:2023年12月27日 13時57分 医食同源とは

・医食同源フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

・真柳誠「医食同源の思想-成立と展開 」『しにか』9巻10号72-77頁、1998年10月

・健康食品との上手な付き合い方 – 神奈川県ホームページ

・健康長寿ネット:養生訓 公開日:2019年7月30日 09時00分更新日:2024年2月15日 14時30分

・サレルノ養生訓 In特集「『サレルノ養生訓』から知る健康増進法 」 | 岡三証券

・健康長寿ネット 第3回 東と西の養生訓 公開日:2023年10月14日 09時00分

更新日:2023年11月 7日 13時12分

・健康全書 inフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』