(5)紫香楽宮跡(甲賀寺跡)*

聖武天皇が遷都した紫香楽宮(甲賀宮)の南1kmの地にある古代寺院の跡。当初ここが紫香楽宮跡と推測され、国の史跡「紫香楽宮跡」となりましたが、近年の発掘調査で宮町遺跡が内裏跡だと判明し、内裏野地区は、聖武天皇が盧舎那仏建立を目指した甲賀寺跡(こうかじあと)ではないかと推測されるようになっています。

聖武天皇創建の甲賀寺、後の近江国分寺跡と推測される廃寺跡

天平15(743年)10月、聖武天皇は紫香楽宮で「大仏造顕の詔」を発し、甲賀寺の建設と大仏造りに着手します。 天平16(744年)11月には甲賀寺で大仏の骨組みとなる体骨柱(中心柱)を建てる儀式が行なわれています。□発掘調査で、中門・金堂・講堂・僧坊が南から一直線に配されるいわゆる東大寺式の伽藍であることが判明。□塔周囲にも回廊(または築地)が巡らされています。 紫香楽宮遷都の際に、盧舎那仏を建立するために総国分寺として創建されたのが甲賀寺ですが、遷都から間もない天平17年(745年)5月11日に平城宮に遷都しているため、大仏は奈良・東大寺に建立されています。□古代寺院の跡は甲賀寺ではなく、甲賀寺を転用した近江国分寺跡だとする説もありますが、近江国分寺の建立を近江国府付近の瀬田廃寺跡に想定する説もあり、定かでありません。□『正倉院文書』天平勝宝3年(751年)の『奴婢見来帳』に「甲賀宮国分寺」と記されていることから、甲賀寺を転用した近江国分寺跡というのが有力になっています。□講堂跡や塔跡などの礎石が残されているほか、金堂跡には聖武天皇を祀る紫香楽宮の小祠が建っています。

紫香楽宮跡(甲賀寺跡) DATA

| 名称 | 紫香楽宮跡(甲賀寺跡)/しがらきのみやあと(こうかじあと) Shigaraki no miya ato(Shigaraki capital),Ruins of Kokaji Temple |

| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町宮町 |

| 関連HP | 甲賀市公式ホームページ |

| 電車・バスで | 信楽高原鐵道紫香楽宮跡駅から徒歩40分 |

| ドライブで | 新名神高速道路信楽ICから約1.4km |

| 問い合わせ | 甲賀市教育委員会TEL:0748-86-8026/FAX:0748-86-8216 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |

甲賀寺跡・宮町遺跡 myagi.jp › html › travel

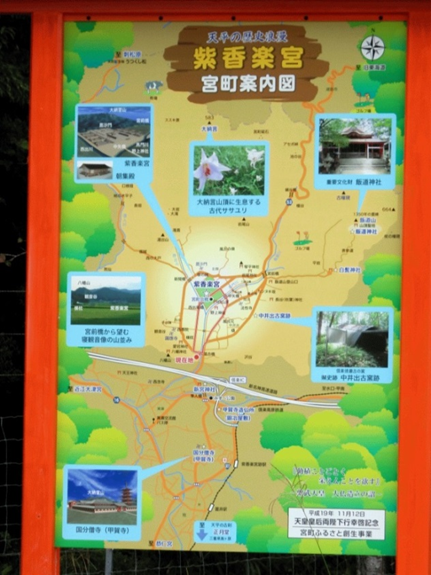

宮町では朝堂があった紫香楽宮の中心区画が発掘された。 現地に行ってみても田園地帯で遺跡は田圃の下。 朝堂区画は北西と北東からの川の合流点の北側にある。京都ならば …

宮町では朝堂があった紫香楽宮の中心区画が発掘された。

現地に行ってみても田園地帯で遺跡は田圃の下。

朝堂区画は北西と北東からの川の合流点の北側にある。京都ならば鴨川三角州の北の下賀茂神社というイメージが浮かぶ。

紫香楽宮跡の発掘調査の経緯などは、国史跡紫香楽宮跡 公式WEBサイト に詳しい。

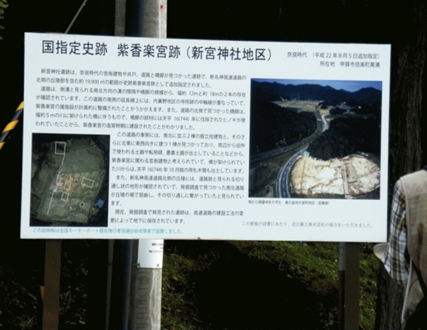

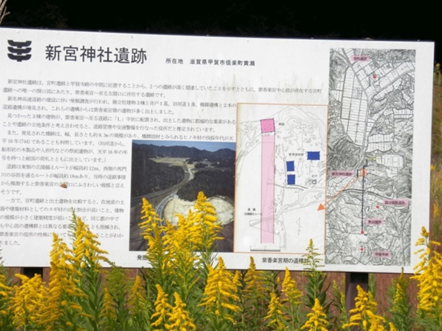

新宮神社遺跡は宮町とは高架の新名神が横切る山間で区切られた南側にある。朱雀路と思われる道路の遺構などが発掘された。

国史跡紫香楽宮跡

大正十五年(1926年)に、ここは「国史跡紫香楽宮跡」に指定された。礎石の配置が寺院風だという事は戦前から指摘されていたが、1980年代以降の発掘調査結果により宮町遺跡が紫香楽宮跡で、ここは寺院跡と考えられるようになった。

下の金堂跡のほか、僧坊跡・経堂跡・鐘楼跡・塔院跡などの礎石が点在する。

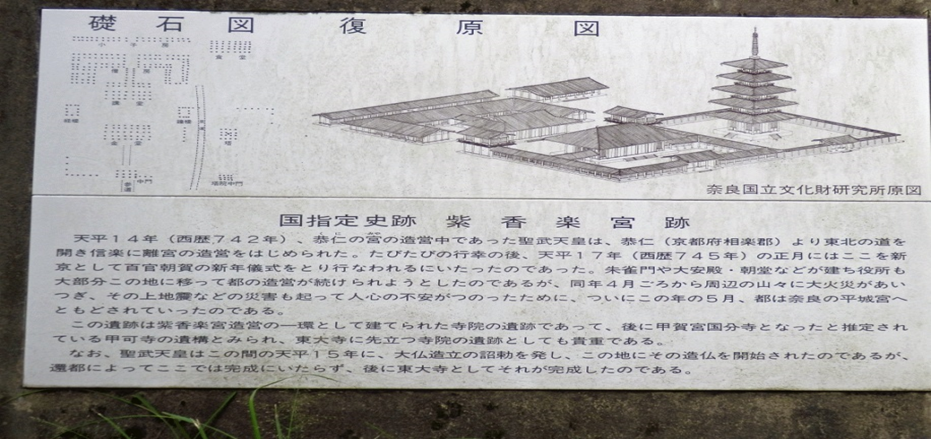

国指定史跡紫香楽宮跡の解説文には「天平14年(西暦742年)、恭仁の宮の造営中であった、恭仁(京都府哀相楽郡)より東北の道を開き信楽に離宮の造営をはじめられた。たびたびの行幸の後、天平17年(西暦745年)の正月にはここを新京として百官朝賀の新年儀式をとり行なわれるにいたったのであった。朱雀門や大安殿・朝堂などが建ち役所も大部分この地に移って都の造営が続けられようとしたのであるが、同年4月ごろから周辺の山々に大火災があいつぎ、その上地震などの災害も起って人心の不安がつのったために、ついにこの年の5月、都は奈良の平城宮へともどされていったのである。□この遺跡は紫香楽宮造営の一環として建てられた寺院の遺跡であって、後に甲賀宮国分寺となったと推定されている甲可寺の遺構とみられ、東大寺に先立つ寺院の遺跡としても貴重である。□なお、聖武天皇はこの間の天平15年に、大仏造立の詔勅を発し、この地にその造仏を開始されたのであるが、遷都によってここでは完成にいたらず、後に東大寺としてそれが完成したのである。

甲賀寺は紫香楽宮からまっすぐ南に延びる朱雀大路の延長にある。聖武天皇は最初はここに大仏を建立しようとしたが、山火事(不審火?)や地震が発生したため平城宮へ戻り、大仏は東大寺で完成する。その後の甲賀寺は国分寺として存続したようだが、8世紀末頃に火災があり、そのまま廃寺になったらしい。

紫香楽宮:digitalarchiveproject.jp › information › 紫香楽宮

2021/02/08 · 紫香楽宮紫香楽宮<信楽町>〔古代〕古代の宮名。甲賀郡紫香楽(現甲賀郡信楽町)にあったことから甲賀宮ともいわれた。天平14年8月、聖武天皇は近江 …

飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ:HOME デジタルアーカイブ 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ

紫香楽宮

2019年01月24日 / 最終更新日時 : 2021年02月08日 dapro 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ

紫香楽宮

紫香楽宮

紫香楽宮<信楽町>

〔古代〕古代の宮名。甲賀郡紫香楽(現甲賀郡信楽町)にあったことから甲賀宮ともいわれた。天平14年8月、聖武天皇は近江国甲賀郡紫香楽村に行幸の詔を発し、同時に造離宮司が補任され、以後しばしば行幸があった。またすでに天平12年に甲賀宮の仕丁に月粮を請うたことがあるので(正倉院文書)、本格的な造営に先立って離宮が営まれたと考えられる。この頃、都は山背(やましろ)国の恭仁(くにの)京であったが、同15年10月には東海・東山・北陸3道25か国の当年の調庸物を、すべて紫香楽宮に貢進せしめ、また盧舎那仏像を造るための寺地を開き(甲賀寺)、あたかも事実上の遷都がなされたかのようであった。天平16年3月には紫香楽宮に朱雀門と大安殿があったが、翌4月になっても「百官いまだ成ら」ざる状態であったという。この間の相次ぐ遷都の事情については不明な点が多く、天平17年5月には再び平城京に帰ることとなり、紫香楽宮は無人の地となった(続日本紀)。その後、宮域および甲賀寺は国分寺とされたらしく、天平勝宝3年12月の「東大寺奴婢見来帳」には、奴忍人が「甲賀宮国分寺大工家」で捕えられた記事が見える(寧遺770)。現在の信楽町大字黄瀬(きせの)には、その遺構が現存し、多数の礎石や古瓦などが出土し、内裡野(だいりの)・寺野の字名が残っている。

<引用文献>「角川日本地名大辞典」編纂委員会 竹内理三編集『角川日本地名大辞典 25 滋賀県』359頁 角川春樹発行 昭和54年

紫香楽宮跡(甲賀寺跡)国史跡 所在地 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬・牧

紫香楽宮は、聖武天皇の時代に造営された宮都である。

天平12年(740)の「藤原広嗣の乱」を契機に平城宮を離れた天皇は、天平14年(742)に信楽の地で離宮建設を開始し、天平15年(743)10月には、「大仏建立の詔」がこの地で発布された。

翌年11月の体骨柱(大仏鋳造の内型の芯柱)を立てる式典に際して、天皇自らが綱を引いたと記録されていることから、紫香楽宮での大仏建立は、順調に進んでいたことが推測されるが、天平17年(745)の紫香楽宮廃都とともに中断され、東大寺(奈良市)で新たな大仏が建立され現在に至っている。

この丘陵の遺跡は、大正15年(1926)に国史跡「紫香楽宮跡」として指定されたが、その後の発掘調査で、宮殿跡とされた礎石遺構が東大寺の建物配置に類似することや、山城国分寺跡と同笵瓦が出土することから寺院跡であることが判明し、甲賀寺跡と推測されている。(平成14年(2000)には、宮町遺跡で紫香楽宮の中心区画が発見されている。)

しかし、現存する礎石遺構が大仏建立のために建立された甲賀寺と仮定すると、東大寺の規模と比較して面積で3割弱に過ぎず、丘陵全体では東大寺に匹敵するほどの面積が確保できるにもかかわらず、「国中の銅を尽くし、大山を崩す」という大仏建立の詔の表現に対して、その規模は狭小である。

さらに紫香楽宮廃都後も、文献には「甲賀宮国分寺」と称される寺院が存在していることが確認されることから、現状の遺跡をどのように解釈するかが、今後の検討課題になっている。

※説明板より

紫香楽宮

天平14年(742)、恭仁(くに)の宮(みや)の造営中であった聖武天皇は、恭仁(京都府相楽郡)より東北の道を開き信楽に離宮の造営を始めた。たびたびの行幸の後、天平17年(745)の正月にはここを新京として百官朝賀の新年儀式を執り行なうに至ったのであった。朱雀門や大安殿・朝堂などが建ち役所も大部分この地に移って都の造営が続けられようとしたのであるが、同年4月ごろから周辺の山々に大火災が相次ぎ、その上、地震などの災害も起こって人心の不安が募ったために、ついにこの年の5月、都は奈良の平城宮へと戻されていったのである。

この遺跡は紫香楽宮造営の一環として建てられた寺院の遺跡であって、後に甲賀宮国分寺となったと推定されている甲賀寺の遺構とみられ、東大寺に先立つ寺院の遺跡としても貴重である。

なお、聖武天皇はこの間の天平15年に、大仏造立の詔勅を発し、この地にその造仏を開始したのであるが、遷都によってここでは完成に至らず、後に東大寺としてそれが完成したのである。

※説明板より

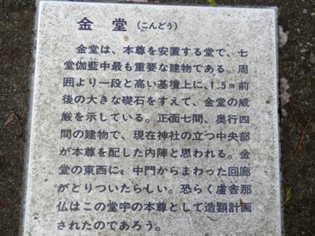

金堂(こんどう)

金堂は、本尊を安置する堂で、7堂伽(が)藍(らん)中、最も重要な建物である。周囲より一段と高い基壇上に、1.5m前後の大きな礎石をすえて、金堂の威厳を示している。正面7間、奥行4間の建物で、現在神社の立つ中央部が本尊を配した内陣と思われる。金堂の東西に、中門からまわった回廊が取り付いたらしい。おそらく盧(る)舎(しゃ)那(な)仏(ぶつ)はこの堂宇の本尊として造顕計画されたのであろう。

※説明板より

鐘楼(しょうろう)

鐘楼は、大鐘を装置した楼である。金堂、講堂の間、東の平地にあり、3間4面の礎石が完全に残っている。中間からのびてきた回廊が、東側では鐘楼に接続している。礎石からみて規模の小さい重層の建物であるが、寺院としてはなくてはならない堂宇である。奈良時代の遺構としては数少ない遺例であり、重要な資料である。

※説明板より

塔院(とういん)≪塔、塔院中門、回廊≫

塔は、仏舎利を奉安する建物である。飛鳥時代、主要伽(が)藍(らん)内に1基の塔を建てていたが、奈良時代になると、伽藍内で東西に塔を設けたり、本遺跡のように伽藍に接して塔院を作るようになった。おそらく五重塔であろう。塔を囲んで回廊をまわし、別区を作っており、南に出入口となる塔院中門がみられる。

※説明板より

経楼(きょうろう)

経楼は、経論を納置する庫蔵(くら)である。金堂、講堂の西にあり、3間4面の礎石が完全に残っている。鐘楼と同規模、同構造と思われ、経典を中心とするこの時代の寺院にあっては重要な建物である。現在発見されている例が少ないだけ重要な遺構である。ここに大般若経やその他経論が収蔵されていたことは正倉院文書などからも知られる。

※説明板より 紫香楽宮は、今からおよそ1,250年前の奈良時代中頃、滋賀県甲賀市信楽町の北部に聖武天皇が造営した都です。

天皇は奈良の都(平城京)で政治を行なっていましたが、天平12(740)年10月末に奈良の都を離れ、年末には奈良の北(今の京都府木津川市加茂町)とその周辺に新しい都を造り始めました。この都が恭仁京です。

恭仁京の建設が進められている間、恭仁京から甲賀郡紫香楽村に通じる道(恭仁東北道)が開通し、天皇は紫香楽村に離宮を造り始めました。

天皇は、天平14(742)年8月~9月、同年12月~翌15年正月、15年4月、同年7月~11月初め、というように、この離宮へたびたび出かけ(行幸)、離宮の建設を励ましています。

離宮というのは都とは異なり、天皇が保養などのため一時的に滞在する宮殿的施設で、紫香楽宮は離宮として造られ始めたのです。

このように、一方では恭仁京を造りながら、同時にもう一つの離宮・紫香楽宮の建設を進めたものですから、国家財政はたまりません。

天平15(743)年の年末には、遂に、それまで足掛け4年間続いてきた恭仁京の建設事業が停止されることになりました。

明けて天平16(744)年になると、朝廷では難波宮を都にする準備を進め、早くも2月末には正式に難波を都と宣言しました。

ところが、紫香楽宮の建設は引き続き進められていたのです。

天平15(743)年10月に天皇は紫香楽宮で「大仏造顕の詔」を発し、甲賀寺の建設と大仏造りに着手します。

そして天平16(744)年11月には甲賀寺で大仏の骨組みとなる体骨柱(中心柱)を建てる儀式が行なわれ、太上天皇(前天皇)も難波宮から紫香楽宮へ到着するなど、紫香楽は活気に満ちていきました。

その勢いが持ち越された天平17(745)年正月元旦、紫香楽宮は「新京」と呼ばれ、宮殿の門前に立てるのが習わしの大きな楯と槍が立てられました。

ようやく、紫香楽宮は正式な都になったのです。

しかし、4月になると、紫香楽宮や甲賀寺周辺の山々でしきりに火災が起こりました。

火災がおさまると、今度は美濃国(岐阜県)で起きた大地震の余震と思われる地震が相次ぎました。

これらが原因となって、5月には早くも都が奈良(平城京)へもどってしまいました。

紫香楽宮は、このように数年間めまぐるしく平城京→恭仁京→難波宮→紫香楽宮→平城京と

都が移り変わった時期に、極く短期間ですが光を放って存在した都であったのです。

(引用:http://www.geocities.jp/tenpyounomiyako/history/h_text.html)

参考資料:

・歴史年表&建造物マップ(www.pref.shiga.lg.jp › ippan › bunakasports › bunkazaihogo)

・第6回報くすり文化ゆかりの地をめぐる:(1)奈良(県)地方編

・紫香楽宮は(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

・宮町遺跡 | 紫香楽宮跡公式WEBサイト www.ac-koka.jp › shigarakinomiya › miyamati_iseki ・調査情報 | 紫香楽宮跡公式WEBサイト www.ac-koka.jp › shigarakinomiya › tyousa

・紫香楽宮跡(宮町遺跡) – ニッポン旅マガジンtabi-mag.jp › 県別・エリア別 › 25滋賀県

・甲賀寺跡・宮町遺跡 myagi.jp › html › travel

・紫香楽宮digitalarchiveproject.jp › information ›