8月30日は「針刺し予防の日」。この日は、医療従事者の針刺しによる血液・体液曝露やウイルス感染といった「針刺し損傷」の防止を目指し、職業感染制御研究会)によって制定された。

針刺し損傷には、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)やB型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、その後の長期間かつ頻回にわたる検査・服薬や労災申請等の対応により、当事者の精神的な負担や、業務への支障をきたす可能性がある。

そこで、日本ベクトン・ディッキンソン(日本BD)では、針刺し損傷ゼロを目指した「MISSION ZERO」活動を展開している。同活動は、医療従事者の針刺し損傷の防止を目的としたもの。単なる製品提供にとどまらず、医療現場に寄り添った啓発・教育・支援を通じて、安全な医療環境の構築を目指している。「安全機構付き翼状針」 や 「血液分注器」 の適正使用を啓発する活動等を展開している。

日本BDでは、「MISSION ZERO」活動を通じて、針刺し損傷ゼロの実現に向けた継続的な取り組みを推進。「医療従事者が安心して働ける環境が整うことで、患者にとっても信頼できる医療体制の構築につながる」としている。

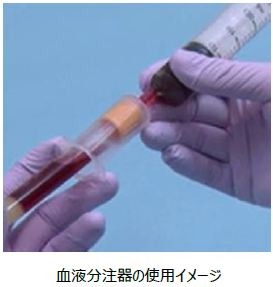

針刺し損傷は、採血や血液分注などの業務中の発生が約3割を占めており、その予防には、「安全機構付き翼状針」 や 「血液分注器(BTD:ブラッドトランスファーデバイス)」といった安全器具の活用が効果的だ。安全機構付き翼状針は、使用後に自動的に針先を覆う構造を備え、針の再使用や誤刺を防止する設計となっており、血液分注器は採血後に針を介さず安全に血液を採取管へ移すことができる。

医療現場における針刺し損傷は、近年の感染対策強化や安全器具の普及により減少傾向にあるが、依然としてゼロには至っていない。

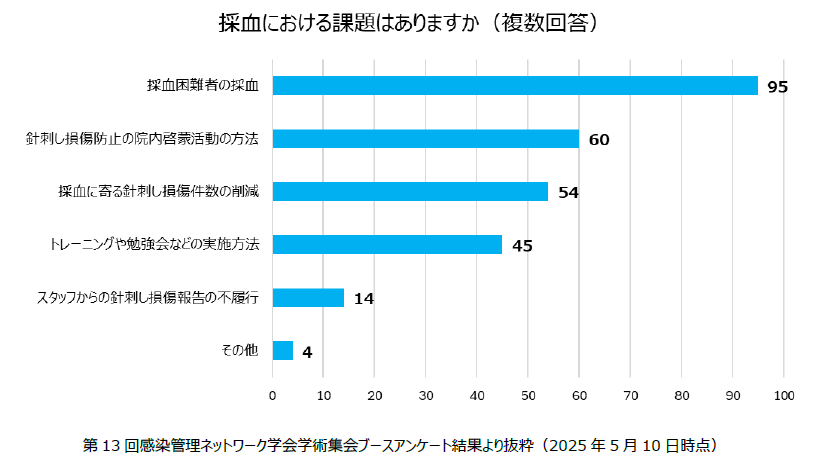

安全器具の認知不足が浮き彫りに 感染管理者の56%が「採血困難者の対応」に課題感

日本BDが第13回日本感染管理ネットワーク学会学術集会において、感染管理者を対象に実施したアンケート調査(2025年5月10日時点)では、「プッシュボタン式の安全機構付き翼状針を知っているか(単一回答)」 の設問に対し、32%の人が 「いいえ」 と回答しており、針刺しを予防するための「安全機構付き翼状針」 の認知度が未だに高くないことが分かる。

「採血における課題はありますか(複数回答)」という設問では、回答者170名のうち 「針刺し損傷防止に対しての院内啓蒙活動方法」を挙げた人が全体の35%、「採血による針刺し損傷件数の削減」 を挙げた人が全体の32%となり、未だに針刺し損傷に対する課題は多く残っていることが判明した。

また、「採血困難者(高齢者やがん患者)の採血」を挙げた人が全体の56%と最も多いことも同設問への回答から分かった。 「採血困難者」とは、たとえば血管が細く脆くなった高齢者や、抗がん剤治療などで血管が損傷しているがん患者などを指す。こうした患者への採血では、通常の真空採血が難しく、シリンジ採血の選択が多くなるが、シリンジで採取した血液を真空採血管に移す 「分注」の工程にも、針刺し損傷のリスクが潜んでいる。

この際に 「血液分注器」 を使用することが、針刺し損傷防止において重要であり、標準採血法ガイドライン改訂版 (GP4-A3)においても、使用が推奨されている。

安全機構付き翼状針と分注器の使用で針刺し損傷が年間0.8件相当に低下

順天堂大学医学部附属順天堂医院感染対策室では、プッシュボタン式の安全機構付き翼状針を導入した。導入に際しては、感染リンクナース主導の現場密着型トレーニングを実施し、動画教材や確認表を活用することで、全職員が正しい使用方法を習得できる体制を整備した。

さらに、針刺し損傷防止キャンペーンやeラーニングを通じて、継続的な意識向上も図った。これにより導入前は年間約4.6件発生していた翼状針による針刺し損傷が、導入後は0.8件/年相当(1件/15ヶ月)に大幅に減少したとの結果が報告されている。

また、トレーニングに対して現場の医療従事者からは、「操作が簡単になり、確実に安全機構が作動できるようになった」 「技術の習得がしやすくなり、トレーニング時間が短縮した」 という声も寄せられた。

日本BDでは、院内掲示や研修での利用を想定した分注器の適正使用を促す啓発ポスターを用意し、針刺し損傷ゼロを啓発する活動を行っている。啓発ポスターのダウンロードは、https://user.pr-automation.jp/redirect.php?body_link_id=384479&media_id=396147&client_flg=1

より