早稲田大学人間科学学術院の大須理英子教授らの研究グループは、福井大学の小坂浩隆教授らと共同で、成人の自閉スペクトラム症(ASD)者と定型発達者の身体部位脳内表象構造が類似する可能性を明らかにした。同研究成果は、ASD者のコミュニケーションの苦手さが視覚の初期処理に起因しないことを示唆する重要な知見で、今後のASD支援方法を検討するうえで重要な手がかりになる。

コミュニケーションに困難を抱える自閉スペクトラム症(ASD)者は、身体部位や顔の知覚が苦手とされている。そこで、大須氏らは、成人のASD者が人の身体や顔をどのように見ているのかを、外側後頭側頭皮(LOTC)という脳部位の活動から調べた。表象類似度分析という解析を行ったところ、ASD者も定型発達(TD)者も同じように、身体部位を見たときの脳活動のパターンを「顔」「手足」「胴体」という3つのクラスターに分けることができた。この結果は、「身体部位の見え方」に関する低次な視覚的働きが、ASD者とTD者で類似している可能性を示している。これらの研究成果は、「Imaging Neuroscience」に6月5日、オンライン公開された。

大須氏らは、fMRIという脳の活動を可視化する技術を用いて、身体の各部位を見ているときの外側後頭側頭皮(LOTC)という脳領域の反応を比較した。表象類似度分析(RSA)という解析を行ったところ、ASD者と定型発達(TD)者とのあいだで、顔や手足、胴体といった部位ごとの分類パターンがよく似ていることが判明した。

これはASD者が他者と関わる際に困難を感じる理由が「見え方」そのものの違いではなく、見えた情報をどのように解釈・理解するかといった、より高度な認知の過程にある可能性を示している。

ASD者は、他者の顔や身体から感情や意図を読み取るのが難しいことが知られている。この困難は視覚情報の処理やコミュニケーション上の課題と関連すると考えられてきた。

さらに、これまでの脳画像研究では、ASD者は「身体の部位」に反応する脳領域である外側側頭後部皮質(Extrastriate Body Area:EBA)や「顔」に反応する紡錘状顔領域(Fusiform Face Area:FFA)の活動が、TD者と比べて弱いという報告が多数ある。

特に模倣されるなど、社会的インタラクションが求められる場面では、これらの領域の活動に差があることが示されている。

だが、身体の「見え方」、すなわち視覚的に身体の部位をどのように区別しているのかについてはこれまで十分に検証されていなかった。そのため、ASD者のコミュニケーションの難しさが視覚処理に起因するのか、それとも高次の情報処理にあるのかわかっていない。

こうした中、同研究では成人のASD者が他者の身体を見たときに、脳内でどのようにその情報を整理・構造化しているのかを明らかにすることを目的とした。従来の研究では、「身体の反応の強さ(活動量)」の違いに注目したものが多く、身体の各部位が脳内でどのような意味的まとまりとして扱われているかを直接比較する手法を用いたものはほとんどなかった。

そこで、同研究ではASD者とTD者が身体の部位をどのように「カテゴリー分け」して脳内で表現しているのかを検証することを新たに試みた。

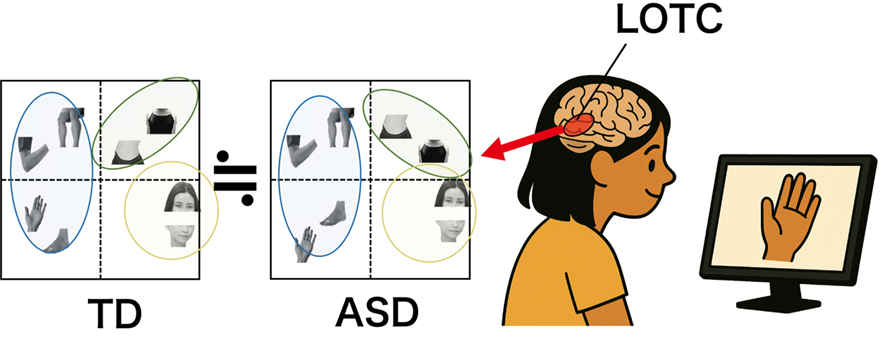

この目的を達成するため、ASD群とTD群それぞれに対して、身体の各部位(顔、手、腕、脚、胸、腰など)および椅子の画像を提示し、画像を見ている間の「外側後頭側頭皮質(LOTC)」という脳領域の活動を機能的磁気共鳴画像法(fMRI)により計測した(図1)。

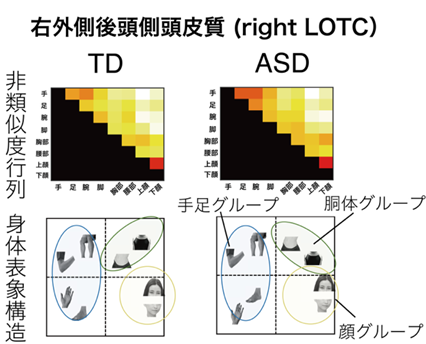

計測した脳活動データに対しては、表象類似性分析(Representational Similarity Analysis:RSA)と呼ばれる多変量パターン解析手法を適用した。RSAは異なる刺激に対する空間的な脳の反応パターン同士の「類似度」に着目することで、脳内でどの刺激同士が「近いもの」として扱われているかを明らかにするものだ。

つまり、この解析は単なる反応の強さを調べるのではなく、構造的な分類のされ方を検証できるという長所を持っている。同研究ではこのRSAを用いて、身体部位の表象構造をASD群とTD群で比較した。

解析の結果、ASD群とTD群のいずれにおいても、身体の部位は左右LOTC内で「顔(=コミュニケーションに関わる部位)」「手足(=動作に関わる部位)」「胴体(=行動に関わらない部位)」の3つの意味的なグループに分けて整理されていることが分かった。

すなわち、ASD者においても、身体の視覚的なカテゴリー化の仕組みはTD者と大きく変わらないことが示された。さらに、RSAによって得られた脳内の類似性マップは、統計的に非常に高い類似度を示し、両群の構造的表現がとてもよく似ていることが裏づけられた。

さらに、今回の研究ではRSAに加え、分類ベースのマルチボクセルパターン解析(MVPA)も導入した。これは脳活動パターンから提示された身体のカテゴリーを機械学習的に分類する手法で、カテゴリー間の分類精度が高いか調べるものだ。

MVPAの結果もRSAと一致し、顔・手足・胴体というカテゴリーが明確に区別されていた。同研究の成果は、ASD者が他者の身体を「見て識別する」段階の脳内処理には、TD者と大きな違いがないことを明確に示した。

同研究では、成人のASD者において、身体の各部位を視覚的に捉えた際の表象構造がTD者と類似していることを示した。加えて、今回の研究では、コミュニケーションや感覚過敏・鈍麻、運動の苦手さとLOTCの活動との間に有意な相関関係がみられなかった。

同結果は、これらの特性が身体の見え方以外の脳の働きの違いに起因する可能性を示唆するものである。同研究チームのこれまでの研究では、模倣される場面などにおいて、LOTCの活動が低下することが報告されており、コミュニケーションや感覚過敏・鈍麻、運動の苦手さは対人コミュニケーションに関わる高次機能に関連していると考えられる。

このように、多岐にわたるASDの特徴の背景にある脳機能を解明することは、今後のASD支援方法を検討するうえで重要な手がかりとなる。

同研究は成人のASD者を対象にしているため、幼児・青少年における身体部位の表象構造については十分に分かっていない。また、サンプルサイズにも限りがあるため、幅広い特性をもつASD者のすべてに当てはまるとは限らない。

今後、幼児・青少年から成人まで年齢の幅を広げた大規模な調査や、長い期間を追いかける研究などを進めることで、成長の過程で身体の見え方や社会的困難さがどのように変化していくのかを詳しく検討していく必要がある。

◆研究者のコメント

本研究では、成人のASD者の身体の基礎的な視覚認知がTD者とほぼ同等の構造をもつ可能性が示された。これは、ASD者のコミュニケーションの苦手さが視覚の初期処理に起因しないことを示唆する重要な知見である。ASD者に対する適切な支援につなげることで、より包括的な社会づくりに寄与できればと考えている。