新潟大学脳研究所遺伝子機能解析学分野の菊地正隆特任准教授と池内健教授らの研究グループは、フランスInstitut Pasteur de LilleのJean-Charles Lambert教授らとともに、アルツハイマー病の遺伝的リスクの影響を28カ国で検証した。

その結果、アルツハイマー病の最大の危険因子である加齢に加えて。特定の遺伝的バリアントを生まれつき多くもっている人は発症リスクが高いことが確認された。

具体的には、個々人の遺伝的リスクを数値化したポリジェニックリスクスコア(PRS)は、健常者よりもアルツハイマー病患者で高いことを一貫して確認。さらに、PRSは発症年齢やバイオマーカー量と相関し、認知症の中でも特にアルツハイマー病のリスクと関連していることが判った。同研究成果は、6月18日に科学誌「Nature Genetics」に掲載された。

近年、個人が有する疾患の遺伝的リスクを数値化したPRSが注目され、疾患の早期診断への応用などが期待されている。アルツハイマー病とPRSの関係は主に欧米や日本など一部の国を対象に検証されてきたが、全世界を通した検証はなされていなかった。

同研究では、ヨーロッパ17カ国、東アジア3カ国、アフリカ2カ国、南アメリカ4カ国、インド、オーストラリアの計28カ国のアルツハイマー患者と健常者でPRSを算出し、アルツハイマー病の発症リスクや、発症年齢、髄液バイオマーカーの変化量との関連を明らかにした。加えて、祖先集団によるPRSの効果の違いや疾患の特異性についても議論した。

同研究によって多くの国でアルツハイマー病とPRSの関連が示されたことから、今後PRSを用いた早期診断やリスクに応じた個別化医療が推進されるものと期待される。

アルツハイマー病は認知症の中で最も頻度が高い疾患だ。アルツハイマー病の最大の危険因子は加齢であるが、それに加えて特定の遺伝的バリアントを生まれつき多くもっている人は発症リスクが高いことが知られている。

この遺伝的リスクの強さを個人ごとに算出する方法として近年PRSが注目されている。PRSは個人がもつ複数の遺伝的リスクを一つの値に集約したスコアで、一部の国を対象に研究が行われてきた。

だが、ゲノム情報は国や地域によって多様性があるため、アルツハイマー病のPRSを評価するためには、全世界のゲノムデータを用いた検証が必要であった。

同研究では、合計28カ国で集められたアルツハイマー病患者12万2840人と健常高齢者42万4689人(計54万7529人)について検証を行った。

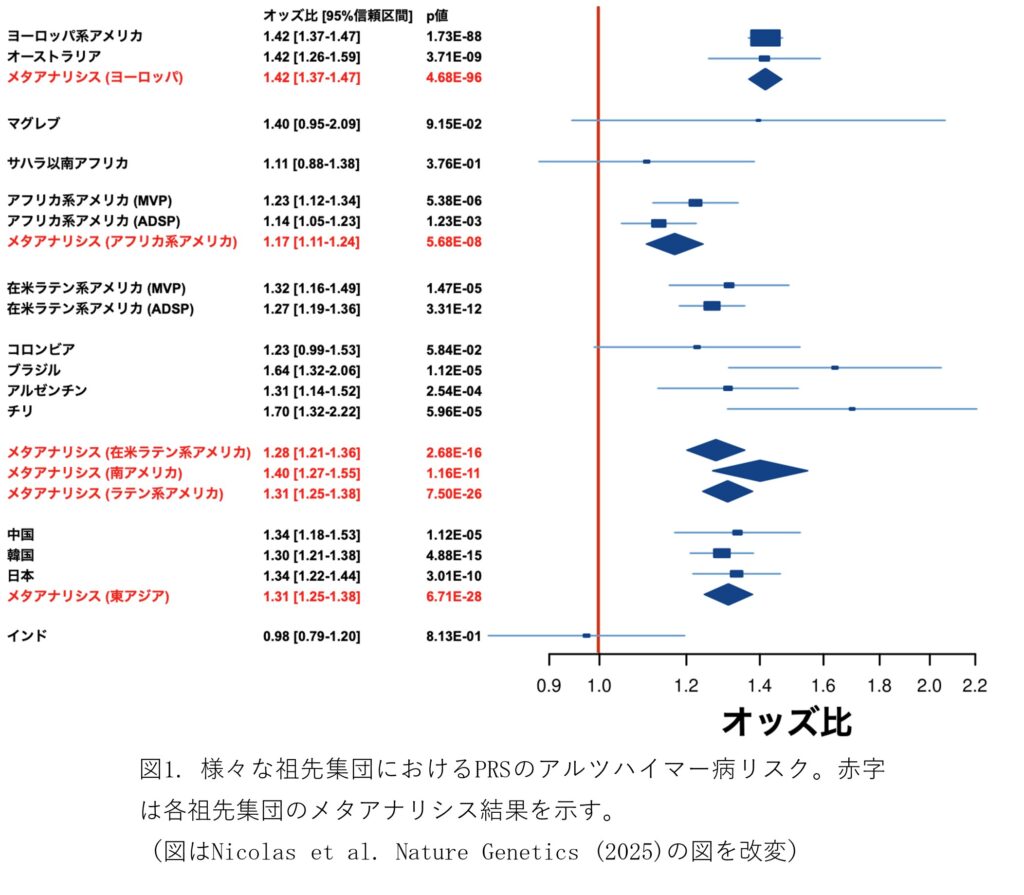

同研究で算出したPRSは、アルツハイマー病と関連する85の遺伝的バリアントに基づいており、これらは以前にヨーロッパ祖先の大規模集団で実施されたゲノムワイド関連解析で同定された遺伝的バリアントである。各国で算出した統計量をメタアナリシスした結果、サンプル数が少なかったインドとアフリカ諸国を除き、PRSはすべての祖先集団で健常者と比べてアルツハイマー病患者で有意に高いことが示された(図1)。

また、相対的にアフリカ系アメリカ人ではPRSによる効果が低いこともわかった。さらにPRSが高いほどアルツハイマー病の発症年齢が早いことや、髄液中のバイオマーカーの変化量が増加することなども判明した。

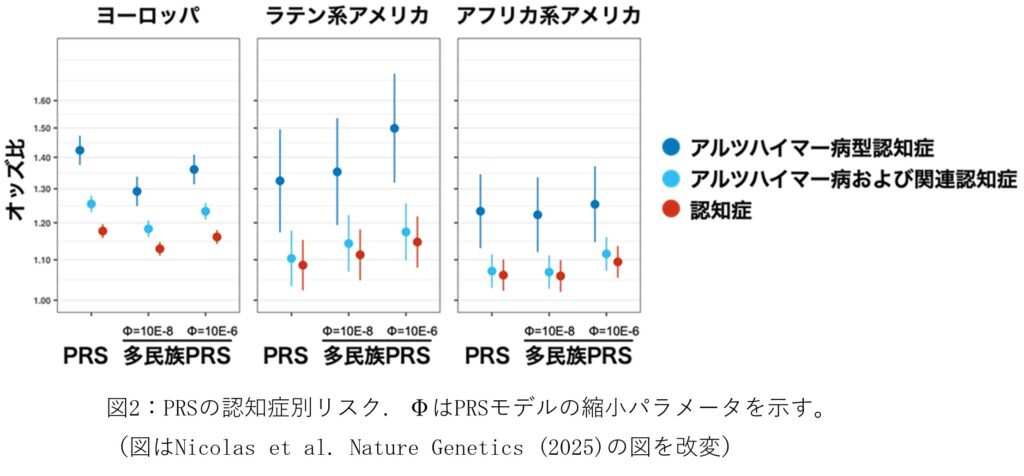

同研究では、ヨーロッパ祖先集団だけでなく以前に日本、ラテン系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人で実施されたゲノムワイド関連解析の結果を統合した多民族PRSも構築したが、これらのヨーロッパ祖先集団に基づくPRSと比べ発症リスクとの関連に違いは観察されなかった。

この結果から祖先集団を問わず、すでに報告された遺伝的バリアントによってアルツハイマー病の遺伝的要素の多くを説明できると解釈できる一方、ヨーロッパ祖先集団以外の集団はいずれも少ないサンプル数で解析されたため十分な統計力を発揮できていない可能性も考えられる。今後ヨーロッパ祖先集団以外の大規模研究が必要となる。

認知症は認知機能の低下を伴う疾患の総称であるが、この中にはアルツハイマー病以外にも様々な認知症が含まれている。そこで患者群をアルツハイマー病、アルツハイマー病および関連認知症、認知症に分類し、それぞれでPRSのリスクを評価した。その結果、PRSの効果はアルツハイマー病で最も強く、その他の認知症では低いことがわかった(図2)。

この結果から認知症の中でもアルツハイマー病に特異的な遺伝的バリアントの存在が示唆され、今後疾患の層別化にも有用であると考えられる。

今回の国際的な多施設共同研究により、アルツハイマー病の遺伝的リスクが異なる祖先集団に共通して示された。今後一層ゲノム情報に基づくアルツハイマー病の発症リスク予測や認知症の層別化に向けた応用が期待される。