田辺三菱製薬史料館は,2015年5月12日に田辺三菱製薬本社社屋(大阪市中央区道修町3-2-10)2階に開館以来、田辺三菱製薬の歴史とともに、日本の医薬品産業の中心地として栄える大阪・道修町の歴史や医薬品産業の変遷を紹介してきた。

来場者は、本年3月末までに4万7000名を超え、多くの人々に支えられながら、今回、開館10周年を迎えた。同史料館では、開館10周年を記念して6月2日から9月30日まで、開館10周年記念特別展「道修町くすりのはじまり展」と関連イベントを開催している。特別展の見所と解説を泉川達也田辺三菱製薬史料館長に聞いた。

田辺三菱製薬史料館には、同社が常に時代に先駆けて社会に役立つ医薬品を提供し続けてきた企業活動と、幾多の困難を乗り越えてきたフロンティア精神に関する歴史的資料が一堂に集められている。

泉川氏は、同館のコンセプトとして、「世界有数の古い製薬企業である田辺三菱製薬の歴史と企業活動の発信」、「医薬品産業への理解促進」、「道修町の歴史と文化の発信」を挙げる。

さらに、「2016年には、道修町ミュージアムストリートを構築して、地域と連携しながらくすりの町“道修町”の認知度を上げる活動を展開してきた」とこれまでの活動を振り返る。

10周年記念特別展については、「一年前から企画を実施しており、昨年は14代田邊屋五兵衞のサッカーをテーマとした“日本蹴球サッカーと田邊五兵衞の系譜”を実施した」と紹介。さらに、「今年は10周年ということで、田辺三菱製薬の歴史についてパネル展示を行っている」と説明する。

田辺三菱製薬は、347年の歴史を有する日本で最も歴史ある製薬企業の一つで、本社ビルを構える道修町は、江戸時代から続く「くすりの町」として知られる。当時は国中の生薬が道修町に集まってきた。「道修町くすりのはじまり展」では、創業当時に販売していた「たなべや薬」にスポットを当てた「田辺三菱製薬の“くすりのはじまり”」と、生薬の時代から現代の創薬に至るくすりの歴史を紹介する「今につながる“くすりのはじまり”」の2つのテーマに基づいた展示を実施している。

“くすりのはじまり”コーナーでは、江戸時代の1678年(延宝6年)、初代田邊屋五兵衞が、大阪・土佐堀田邊屋橋(現・常安橋)南詰で、合薬「田邊屋振出薬」の製造販売を家業として、店舗を開いた田辺三菱製薬のルーツをパネルと動画で興味深く紹介している。

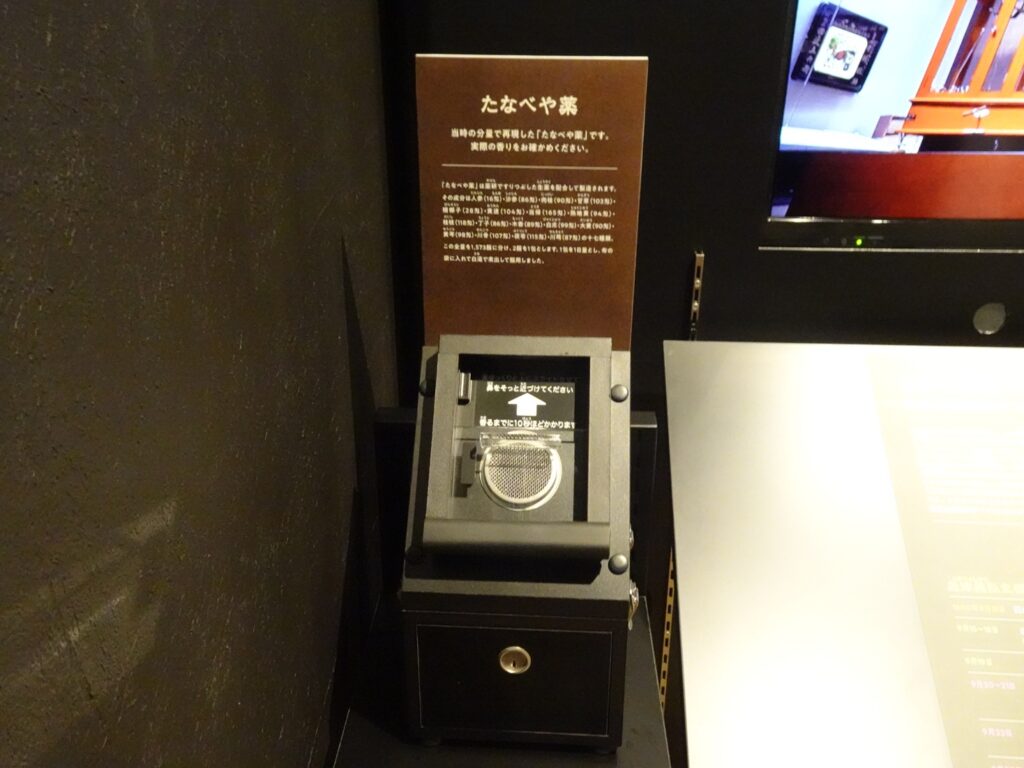

「たなべや薬」は、薬研(やげん)ですりつぶした生薬を配合して製造されていた。その成分は、人参、沙参、肉桂、甘草、ビンロウジ、黄連、当帰、熟地黄、桂枝、丁字、木香、白朮、大黄、黄笒、川骨、茯苓、川芎の17種で、島津家の秘伝薬でもある。止血効果に優れ、出産前後に使用されていたと伝えられる。

たなべや薬は、初代田邊屋五兵衞の創業以来200年間、販売され続けた。明治になるまでその製造方法は秘伝であったが、明治時代に大阪府に提出された申請書類によって17種の生薬の調合具合が判明した。

1678年の初代田邊屋五兵衞による創業からさらに時代をさかのぼると、五兵衞の祖である田邊屋又左衞門が、1604年から既に海外と朱印船貿易を行い、海外の貴重な薬種を日本に輸入していた。

「たなべや薬」の由来については、関ヶ原の戦場から敵中突破で脱出したものの窮地に陥った島津義弘を、朱印貿易で関係が深かった大坂・堺の商人、今井道與(どうよう)が助けて船で薩摩に帰還させた。

その後、「道與が薩摩に出向いて義弘に会い、帰還の功に報いるために島津家から秘伝の陣中薬の処方を伝授された」という驚きのエピソードが古文書に残されている。

泉川氏は、「田邊屋又左衞門が朱印船貿易を行っていたという確証は残っている」とした上で、「今井道與が島津義弘をなぜ薩摩に逃がしたのかは歴史の謎である。朱印船貿易は豊臣時代にも行っており、その時に交易の地であった薩摩を通って実施していたため義弘を助けたのではないか」と推測する。関ヶ原の合戦時に西軍の将を助けるには、かなりの困難を要したことは言うまでも無い。

泉川氏は、今後の課題として、「田邊屋又左衞門と今井道與の関係を解明する必要がある」と指摘する。さらに、「今井道與の屋号も田邊屋なので、もしかすると同一人物かもしれない。少なくとも同じ処方の薬を手にしているので、親戚筋であることは間違いない」と話す。

今井道與が島津義弘を助けた文献等々はたくさんある。道與の屋号が田邊屋ということも明白である。初代田邊屋五兵衞の祖が田邊屋又左衞門であったのも事実だが、“今井道與と田邊屋又左衞門の間柄”を示した文献等は見つかっていない。今井道與と田邊屋又左衞門を繋げる唯一の物証は、田邊屋振出薬である。 「島津家から伝授された陣中薬とたなべや薬の生薬17種類の処方内容はほぼ一致するので、そこは間違いは無い」と断言する泉川氏。「人的な一致が今後の課題なので、早く文献を見つけたい」と抱負を述べる。

一方、生薬の時代から現代の創薬に至るくすりの歴史を紹介する「今につながる“くすりのはじまり”」コーナーでは、薬学の歴史と田辺三菱製薬の歴史を時系列に紹介。医薬品の創製を通じて、世界の人々の健康に貢献してきた田辺三菱製薬の江戸時代からの歩みが閲覧できる。

加えて、道修町が発祥の「かやくごはん」や「国産カレー粉」についても説明しており、興味深い内容となっている。

また、会期中には、より深く学べる関連イベント「道修町ワークショップ」を開催される。同ワークショップは、道修町とくすりの歴史に関する講演会(第1部)と、薬研を体験しながら生薬がもととなったといわれる明治期のカレー粉を再現する体験会(第2部)の二部構成になっている。

第一回目は、7月5日にが開催される予定。第2回目(8月2日開催)の予約は満席で、第3回目(9月6日)の参加者は7月14日(月)から募集する。参加者には全員「明治期のカレースパイス」がプレゼントされる。定員は先着40名。次のURLより申し込みできる。https://peatix.com/event/4397606

最後に泉川氏は、「田辺三菱製薬が小西商店から現在の場所を買い受けて移転して来たのが1855年で、今年で170年になる」と紹介し、「この機会に是非、製薬の歴史の一端と当社の歩みをまとめた開館10周年特別企画“道修町くすりのはじまり展”をご覧頂きたい」と呼びかける。来館予約のURLは、https://www.mtpc-shiryokan.jp/cgi/web/index.cgi