(2)-6-4:安土・桃山時代(1573-1603)

No.1:時代背景について (この時代の情報は多々あり、フリー百科事典『ウィ

キペディア(Wikipedia)』情報を引用し、集約的にまとめました)

【時代背景、主な出来事】 in滋賀県の歩み年表他

1573:・織田信長が室町幕府をほろぼす、・小谷城の戦い(織田信長により浅井氏滅亡)・小谷城跡【国指定史跡】(長浜市)浅井三姉妹もここで生まれた 浅井三代の居城である巨大山城 1576:安土城築城開始・安土城が信長の天下布武の拠点に 1582:天正遣欧少年使節出発・本能寺の変、・太閤検地・刀狩 1583: 賤ヶ岳の戦い(長浜市)に勝利し、秀吉が信長の後継となる 1600:関ヶ原の戦

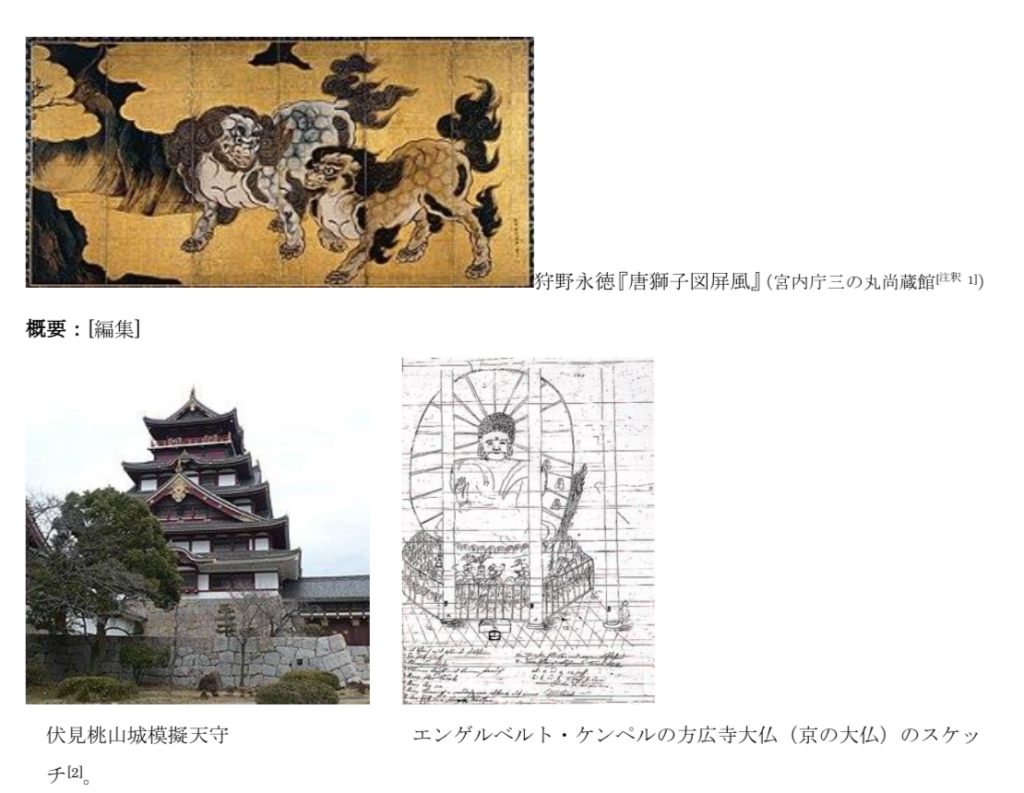

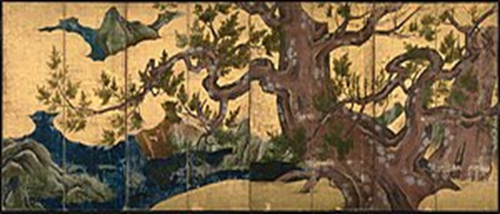

*南蛮文化(1573)、桃山文化(1583-1602):茶の湯の大成(千利休)、障壁画

【安土桃山時代】 in出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

安土桃山時代(あづちももやまじだい)は、日本の歴史において、織田信長と豊臣秀吉が中央政権を握っていた時代である。2人の名前を取って、織豊時代(しょくほうじだい)ともいう。

概要:[編集] 由来:[編集] 織田信長の居城が安土城(滋賀県近江八幡市安土町)で、豊臣秀吉の居城伏見城が桃山丘陵(京都市伏見区桃山町)にあったことから、このように歴史学者から呼ばれる。特に、豊臣家が全国支配を担った後半を桃山時代といい、この時代を中心に栄えた文化を桃山文化と呼ぶ。ただし、桃山の名称は江戸時代になって廃城された伏見城の跡地に桃の木が植えられ、安永9年『伏見鑑』が発行された頃から「桃山」と呼ばれるようになったことから名付けられたもので[2]、桃山城と呼ばれる城が存在したわけではない。

始期と終期:[編集] 安土桃山時代の始期と終期には複数の見解が存在する。□□始期は、織田信長が足利義昭を奉じて京都に上洛した永禄11年(1568年)、義昭が京都から放逐されて室町幕府が事実上の滅亡に追い込まれた元亀4年(1573年)、安土城の建設が始まった天正4年(1576年)とする考えもある。□□終期は、豊臣秀吉が死去した慶長3年(1598年)、関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利した慶長5年(1600年)、家康が伏見城で征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開いた慶長8年(1603年)などがある。□□「織田・豊臣の時代」という概念をどこで区分するかの違いではあるが、室町時代、戦国時代と重複することがその定義を難しくしている。

美術史:[編集] 美術史では、慶長20年(1615年)の豊臣家滅亡までを安土桃山時代と称するのが一般的で、特に「桃山文化」「桃山美術」などと言う場合、秀吉が覇権を握った天正半ばから文禄を経て慶長の終末に至るまでを時代区分とする。□□それは政権の在り処に関わらず、秀吉や同時代の有力者が好んだ華やかな空気が、なお日本を支配していたと認識されているためである。□□当時の文化的中心であった京都および周辺地域では、秀吉を継いだ秀頼によりなおも活発な社寺建設が行われていたし、それに倣って各地でも作事が活発であり、関ヶ原の戦いによる政権交代によって文化的断絶までが生まれたわけではなかった。□□だが豊臣家が滅亡した元和偃武以後、世相の安定を背景に、桃山文化は変質していき、一方では洗練の度合いを増し桂離宮などの瀟洒な数寄屋建築を生みだしたし、他方では日光東照宮や武家の御殿など豪華さを競うバロック的傾向を強めていった。

南蛮文化 in出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

南蛮文化(なんばんぶんか)とは、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の文化である。この時期にさかんになった南蛮貿易と教師によるカトリック伝道にともなうヨーロッパ文化の受容をさしており、歴史上、西洋人と日本人との最初の接近によって生まれた文化である。世界史的には大航海時代に属し、いわゆる「世界の一体化」における歴史事象の一部をなしている。

なお、南蛮人とは中国語の「南蛮」に由来しており、主としてポルトガル人とスペイン人(イスパニア人)のことを指す。ともに、東南アジアを経由して日本・東アジアに渡来したことにもとづいている。

宣教師の活動

[編集]

天文18年(1549年)、キリスト教の布教のため薩摩国鹿児島をおとずれたイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルは、肥前国平戸を経て周防国山口をおとずれ、そこで中国地方の戦国大名大内義隆に時計・眼鏡・火縄銃・葡萄酒・オルゴールを贈呈している。

ザビエル以降、ガスパル・ヴィレラ、ルイス・フロイス、ニェッキ・ソルディ・オルガンティノ、アレッサンドロ・ヴァリニャーノ、ルイス・デ・アルメイダ、ガスパール・コエリョ(以上イエズス会)、ジェロニモ・デ・ジェズス、ルイス・ソテロ(以上フランシスコ会)など、多くのカトリック宣教師による布教が活発化した。オルガンティノは永禄10年(1576年)、京都に教会堂として南蛮寺を建て、また安土には神学校(セミナリオ)を建てている。宣教師たちは、セミナリオやコレジオ(宣教師養成のための大学)で、神学・哲学・ラテン語・音楽・絵画を教授したほか、天文学や暦学、数学、地理学、航海術、医学(南蛮流外科)など実用的な知識を日本に伝えた[1]。また、教会の典礼音楽としてグレゴリオ聖歌が歌われた[2]。

風俗と生活文化

[編集]

→「en:Glossary of Japanese words of Portuguese origin」も参照

宣教師の来日や南蛮貿易の隆盛にともない庶民のなかにも南蛮風の衣服を身につけるものが現れた。また、一神教の教義やヨーロッパにおける一夫一婦制、およびそれにもとづく倫理などは、多神教と汎神論に馴染みの深かったそれまでの日本人には強い衝撃をあたえた[1]。

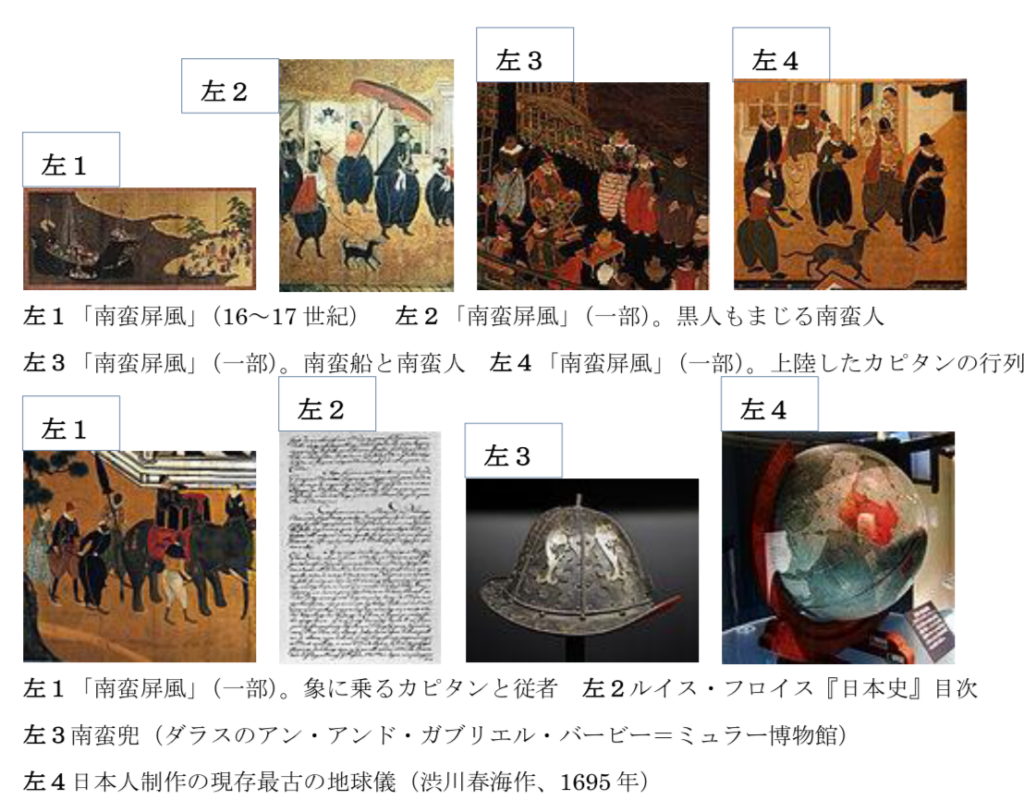

文物としては、鉄砲(火縄銃)、油絵、銅版画、地球儀、機械時計、眼鏡、西洋楽器(オルガン、クラヴォ、ヴィオラ)などがもたらされた[3][2]。

いわゆる「コロンブス交換」により、新大陸起源のものももたらされた。特にアメリカ大陸から東南アジアを経てタバコがもたらされ、日本人のあいだに喫煙の習慣が広まった[注釈 1]。

南蛮人・南蛮文化の渡来はまた、単に新しい科学的な道具や珍奇な物品・文物をもたらしただけではなく、従来の日本人の視野や精神になかった地域との遭遇でもあった。そして、古代以来の「インド・中国・日本」という三国をもととした世界観は打ち破られた。

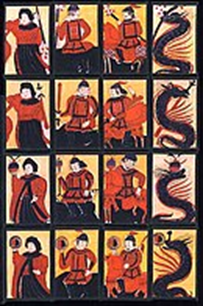

衣食・医療のほか音楽などの面でも南蛮文化は意外なほど当時の日本に浸透しており、今日、最も日本的な文化のひとつとされる茶の湯も、当時にあっては多分に異国趣味の要素を含むものと見なされていた[3]。南蛮文化そのものは江戸幕府の貿易・情報統制策(いわゆる「鎖国政策」)のために短命に終ったが、カルタやタバコはその後も広く普及し、パン、カステラ、カッパ、コンペイトウ、シャボン、ラシャ、ジュバン、メリヤスなどのポルトガル語も日常的に用いられ、現代の日本語にも単語として残っている。

学芸

[編集]

→「南蛮美術」も参照

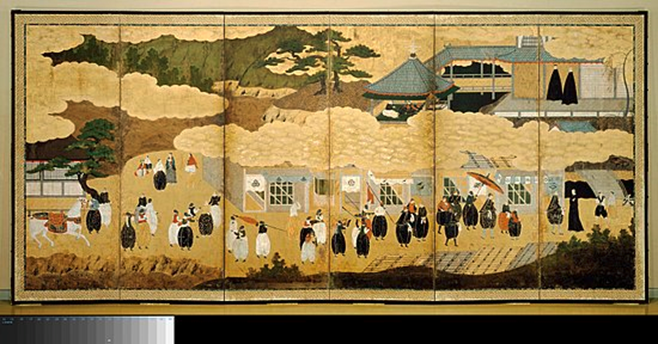

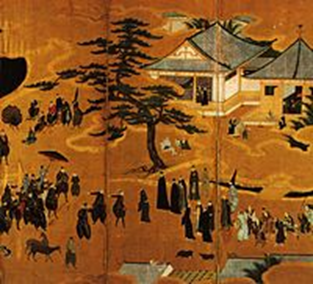

天正13年(1585年)、天正遣欧使節は安土城の風景をえがいた狩野派の屏風絵をローマ教皇に贈呈した[1]。やがて、日本人の手によって「南蛮屏風」も描かれた。南蛮屏風を描いた画家は多数におよび、狩野派の狩野内膳も南蛮屏風を描いている。南蛮屏風は、西洋画の影響を受けながらも基本的には日本の画法で描かれており、商人や宣教師にまじって黒人奴隷や虎、アラビア馬、洋犬、象なども描かれている。

「世界地図屏風」や『泰西王侯騎馬図』も広義には「南蛮屏風」の範疇に属するが、それに対し、日本人が日本画の材料を用い西洋の風俗画を模写した作品も知られており、なかでも『洋人奏楽図屏風』『四都図世界図』は有名である。

宣教師ルイス・デ・アルメイダは豊後国府内でハンセン病患者のための救療院や孤児院を設立し、これを機に南蛮医学が急速に広がった[注釈 2]。この病院では、アルメイダ自身が西洋流の外科医療を行った一方、内科や薬は医学・薬学に通じた元僧侶の日本人キリシタンが担い、また、宣教師は聖水やロザリオ、祈祷文などを利用した、神学的・呪術的な医療を主力としていた。神学的・呪術的な医療は、当時の日本人が抱いた、病気治癒など現世利益への期待に副うものであり、宣教師は医師のみならず祈祷師、陰陽師の役割を兼ねていた。

金属製の活字による活版印刷術は、イエズス会の宣教師ヴァリニャーノによってもたらされ、印刷機も輸入されて、ローマ字によるキリスト教文学・宗教書の翻訳、日本語辞書・日本古典の出版などもおこなわれた。これがキリシタン版であり、出版された土地の名をとって天草版、加津佐版、長崎版などと呼ばれる。特に1592年の天草版『平家物語』や1593年の天草版『伊曽保物語(イソップ物語)』、1603年の長崎版『日葡辞書』などはポルトガル式ローマ字体で出版されたため、当時の日本語の音韻を忠実に記した貴重な資料となっており、国語学的見地からも価値が高い。ジョアン・ロドリゲスが1604年から1608年にかけて編纂した長崎版『日本大文典(Arte da lingoa de Iapam)』もまた東国方言などをも収載した貴重な資料である。宗教書には、キリスト教の教理問答を解説した1592年の天草版『ドチリナ・キリシタン』や勧善の教訓を漢字・ひらがなまじりの日本文で記した1599年の長崎版『ぎゃ・ど・ぺかどる(罪人を善に導くの儀也)』、『コンテムツス・ムンジ』などがある。

織田信長や豊臣秀吉と親しく交際し、その保護を受けて布教したルイス・フロイスは、編年体の『フロイス日本史』を著している。

関連画像 [編集]

注釈:[編集]

^ 「コロンブス交換」とは15世紀末葉以降とくに大航海時代に進展した、東半球と西半球の間の動植物や文物、人、食物や病原体、銃・鉄器をはじめとする諸道具、思想・宗教等の広範囲にわたる交換を意味する言葉。用語はクリストファー・コロンブスの「新大陸」到達にちなむ。

^ とくに鉄砲玉をぬきとるような外科手術は従来の日本の医術にはみられないものであった。

出典:[編集] ^ a b c 家永(1982)pp.172-178 ^ a b 小塩(2010)pp.35-43 ^ a b 芳賀(1979)pp.122-123

参考文献:[編集]芳賀幸四郎 著「安土桃山時代の文化」、日本歴史大辞典編纂委員会 編『日本歴史大辞典第1巻 あ-う』河出書房新社、1979年11月。

家永三郎『日本文化史』岩波書店〈岩波新書〉、1982年3月。ISBN 400420187X。

小塩さとみ「音楽史 近世の音楽-多様な音楽ジャンルの共存-(日本史の研究 No.231)」『歴史と地理』第640号、山川出版社、2010年12月、35-43頁、NAID 40018278929。

関連項目

[編集]:南蛮貿易 イエズス会 キリシタン大名 桃山文化 南蛮美術 外部リンク

【桃山文化】 in出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

桃山文化(ももやまぶんか)または安土桃山文化(あづちももやまぶんか)は、織田信長と豊臣秀吉によって天下統一事業が進められていた安土桃山時代の日本の文化である[1]。この時代、戦乱の世の終結と天下統一の気運、新興大名・豪商の出現、さかんな海外交渉などを背景とした、豪壮・華麗な文化が花ひらいた。□□なお、「桃山文化」の呼称は、主として美術史の分野において多用される時期区分であり、その場合は徳川家康による江戸幕府開幕後の17世紀初頭も含めることが多い[1][注釈 2]。本項でも、この時期区分に準じ、16世紀後半から17世紀初めにかけての文化事象について、その概略を述べる。