CRISPR/Cas9で世界に先駆けて受精卵から遺伝子改変マウスの系統作出を報告

東京大学大学院農学生命科学研究科の藤井渉助教(獣医学専攻・実験動物学研究室)は、ゲノム編集技術CRISPR/Cas9による受精卵を介した遺伝子改変マウス系統の作出を世界に先駆けて報告した研究者で、2023年にケー・エー・シー創立45周年記念研究助成を受賞し、「新たな遺伝子改変技術による長鎖ノックインマウスの高効率な作製系の開発」に取り組んでいる。

藤井氏は農学部畜産分野出身の発生工学研究者で、「もともと動物に興味があり、動物の遺伝子機能解析のための技術開発や、それを応用した疾患モデル作出、遺伝子機能解析などの研究を続けてきた」と話す。

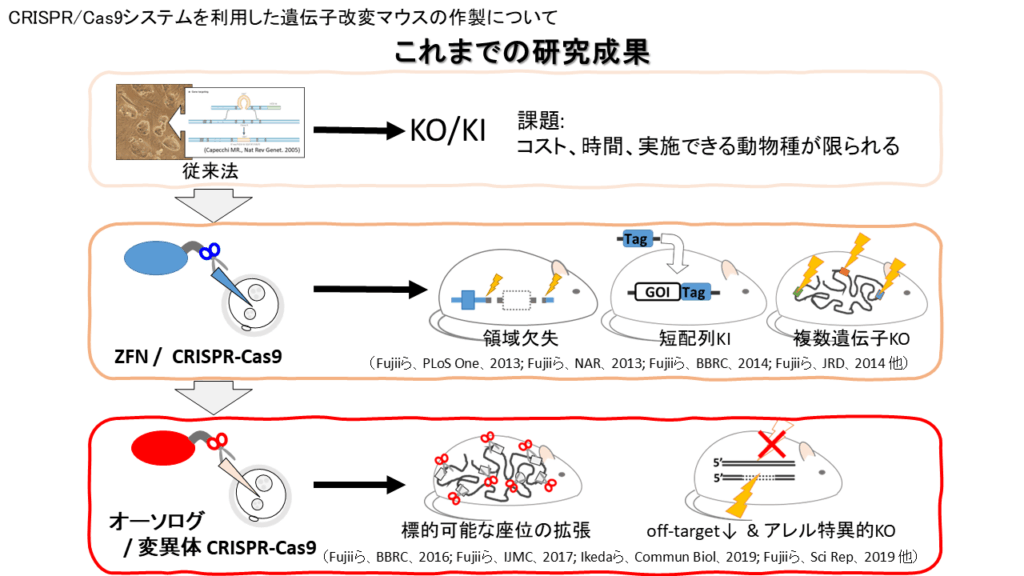

藤井氏の業績の一つは、現在、世界で最もスタンダードなゲノム編集技術となっているCRISPR/Cas9システムを用いて、2013年に遺伝子改変マウスの系統を作出したことである。従来、遺伝子改変に用いられていたジーンターゲティング法は、ES細胞に相同組換え現象を利用して外来遺伝子を導入し、うまく導入できたES細胞からキメラ個体を作製して交配し、遺伝子改変動物を作製する方法である。

ただ、「ES細胞に遺伝子導入できるのは100万個に1個程度と効率が悪く、コストと時間が掛かる上に、実施できる動物種が限られるという課題があった」と藤井氏は指摘する(図1上段)。

そこで藤井氏は、これらの課題を解決するため、マウスの受精卵のDNA塩基配列をゲノム編集技術で直接、改変する研究を行うようになった。ゲノム編集は標的となるDNA配列を、そこに結合するDNAユニットの付いた人工ヌクレアーゼで切断し、遺伝子のノックアウトやノックインを行う手法である。

だが、初期のゲノム編集技術であるZFNにも人工ヌクレアーゼを作製するのにコストと時間を要するという課題があった。藤井氏はPCR法を用いて安価に短期間で人工ヌクレアーゼを作製する方法を開発し、1カ月以内にノックアウトマウスを作製することに成功した。

その後に登場したCRISPR/Cas9は、それ以前のゲノム編集技術と比較すると人工ヌクレアーゼの設計が極めて容易であることから、藤井氏はCRISPR/Cas9システムを用いた遺伝子改変マウスの作出に研究をシフトした。マウスは最も普及している実験動物であるだけでなく、「一生を観察できる動物であるので遺伝子の機能、病気や健康との関連を研究するのに適している」と藤井氏は述べる。

「2013年前半にCRISPR/Cas9システムをマウスの受精卵に利用できるという報告が2報出たが、遺伝子組換えはできたが、実験動物として系統化できるかは不明で、1報目と2報告の組換え効率が大きく異なるなど評価は不十分だった」と藤井氏。

CRISPR/Cas9システムを用いて受精卵からゲノム編集マウス系統を作出する研究を行い、2013年に世界に先駆けてその成功を報告した。藤井氏ら研究により、CRISPR/Cas9システムで高効率にノックアウトマウスやノックインマウスを作製する条件が確立し、世代を経ても変異が継続することが確認された(図1中段)。現在では遺伝子改変マウスを作製する標準的な手法として確立している。

図1 CRISPR/Cas9システムを利用した遺伝子改変マウスの作製研究

だが、当時のCRISPR/Cas9システムには、①標的にできるのはNGGの塩基配列がある遺伝子座のみ、②標的以外の類似配列を破壊してしまうことがある―という課題も残っていた。藤井氏らはさらに研究を進め、一般的なCas9に利用される微生物とは違う微生物から作製した変異体Cas9を利用することにより、NGG以外の塩基配列を標的として受精卵の遺伝子を改変することに成功した。

また、標的に対して非常に高い選択性を持つ変異体Cas9によって、類似配列に影響を及ぼすことなく、標的だけに正確に導入する技術も開発した(図1下段)。

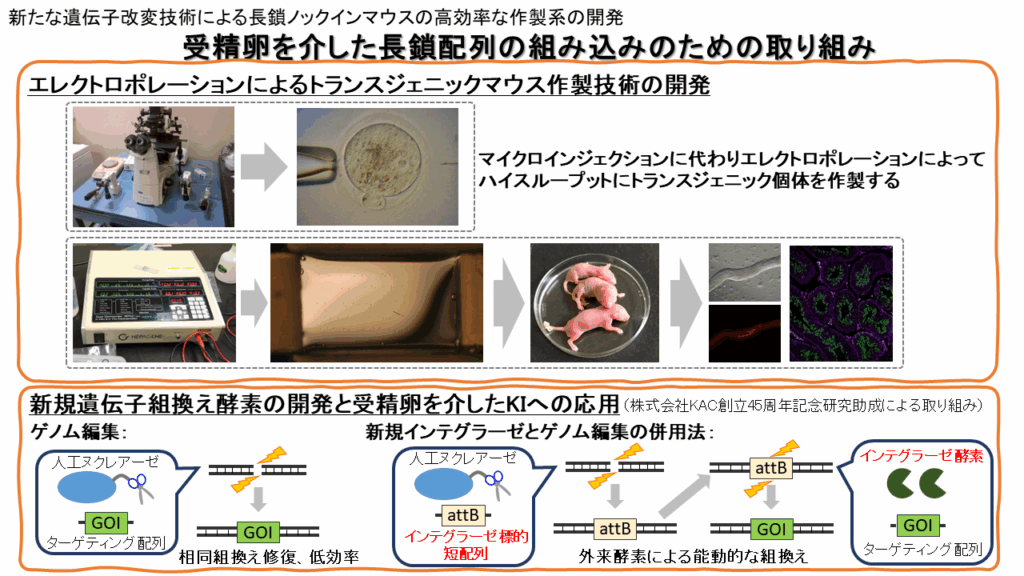

インテグラーゼとゲノム編集の併用で長鎖DNAをノックイン

もう一つ、受精卵を介したゲノム編集には、長鎖DNAのノックインが難しいという課題があった。一般的に短いDNAを導入するときは1本鎖DNAが、長いDNAを導入するときは2本鎖DNAが用いられる。藤井氏が同じDNAで1本鎖、2本鎖の両方を用意してマウスの受精卵に導入を試みると、2本鎖DNAだけが途中で胚発生が停止した。そのメカニズムを解析し、「外から2本鎖DNAが入ったときだけDNA感受センサーが活性化し、胚発生を停止させる」という反応経路を見つけて報告したという。

藤井氏は現在、受精卵を介した長鎖配列の導入マウスの高効率な作製系の開発に向け、2つの方向で研究を進めている。1つはトランスジェニック技術を応用し、従来のマイクロインジェクション(微細ガラス管針による直接注入法)に変えて、エレクトロボーション(電気穿孔法)で多数の受精卵にランダムにDNA導入を試み、導入に成功した受精卵からトランスジェニック個体を作製する方法である(図2上段)。

2つ目の方向は、新規の遺伝子組換え酵素とゲノム編集技術を併用して受精卵からノックインマウス作製を目指す方法で、ケー・エー・シー創立45周年記念研究助成を活用して推進している。この方法では特定のDNA配列を別のDNA配列に能動的に組換えることができるインテグラーゼという酵素を用いる。

「まず、ゲノム編集で標的遺伝子座にインテグラーゼ酵素が標的とする特定の短いDNAを組み込み、次にインテグラーゼ酵素を使って長い配列のDNAに組換えるという連続した二段階の操作で受精卵からノックインマウスを作製する検討を行っている(図2下段)」と藤井氏。

続けて「クリアすべき課題がいくつかあるが、成功すれば非常に長いDNA配列も短い配列と同じように組換えができるようになるだろう」と期待を口にする。

図2 新たな遺伝子改変技術による長鎖ノックインマウスの高効率な作製系の開発

藤井氏は「受精卵とゲノム編集技術を使った遺伝子操作は多くの動物種で可能であることが報告されているが、実験小動物以外ではコストや飼育繁殖などが課題となる。

そこで、多様な動物種のiPS細胞からマウスとの異種間キメラを作製する研究も進めている。iPS細胞は体の一部からでも樹立できるので、希少動物や絶滅危惧種動物の個体再生にも利用できるかもしれない。最終的には『その動物らしさ』を遺伝子レベルで理解する研究を進めたい」と夢を語った。