(2)-6-4:安土・桃山時代(1573-1603)

No.2:安土・桃山時代、「医療・くすり」[文献1] in温故知新!日本最古の「カルテ」は安土桃山時代から | メディコム PHC Holdings Corporation https://www.phchd.com › … › 医療テック

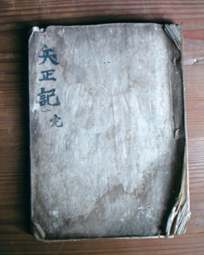

[温故知新!日本最古の「カルテ」は安土桃山時代から]

安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、名医の名をほしいままにした曲直瀬玄朔(まなせげんさく)が書いた『医学天正記(いがくてんしょうき)』が日本最古のカルテといわれている。これは玄朔が数えで28歳から58歳までの30年間にわたる診療記録を整理したもので、医学だけでなく史学の文献としても大変貴重な史料である。 [内容は、中風から麻疹に至る60種類の病気とその治療法を部門別に分類し、患者の実名・年齢・病状・診療の年月日を入れ、日記風に記載して漢方医療の基本をわかりやすく説明している。時の帝である正親町天皇・後陽成天皇から庶民に至るまで、数多くの患者の詳細なデータが書かれていて興味深い。また歴史上の人物たちの治療にもあたり、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・加藤清正などの名前も散見する。]

玄朔は患者の体質や性格、生活習慣まで把握し、いわばオーダーメイドの漢方医療を施していたというから驚きだ。その功績が認められて、のちには江戸幕府に侍医として出仕するようになった。 玄朔は、伯父であり師であり養父でもある名医・曲直瀬道三の跡を受け、二代目「道三」の名を引き継いだ。江戸の古地図には「道三橋」「道三堀」が載っていて、当時の彼の要人ぶりをしのばせてくれる。

[文献2] in 薬の歴史 | 樋屋製薬株式会社・樋屋奇応丸株式会社 樋屋製薬 https://hiyakiogan.co.jp › content › fukuyo › history

鎌倉時代から安土桃山時代

鎌倉時代(1186~1333)から吉野室町時代(1334~1573)を経て、安土桃山時代(1573~1603)に至る約400年間は、戦乱相ついでおこり一般文化は停滞した時代ですが、逆に交通の発達や海外貿易などの影響もあって、商業が大いに盛んになりました。□□また、幕府の保護政策などもあって仏教は益々盛んとなり、中国大陸を往来する僧侶も多く、仏教の普及とともに、医療技術や薬物書なども数多く輸入されています。

この頃もたらされた医薬書の代表的なものが『太平恵民和剤局方』30巻(1107)です。この医薬書(一種の配合製剤・適用集)は、中国宋の皇帝が庶民救治のために、30年の歳月を要して諸国の秘薬の処方を選述したもので、のちの日本における売薬(家庭薬、多くは丸剤)の多くは、この医薬書を参考につくられたといわれています。□□この時代も医術はやはり主として僧侶の手によって行われています。□□また、仏教の普及活動とともに、寺院に療病院や施薬院を設けて窮民救済をはかる僧侶もいて、医療や薬(配合製剤)が民間にも及び普及するようになりました。□□東大寺の”奇応丸”、西大寺の”豊心丹”、平泉寺の”丸薬”などが、鎌倉時代に創製され、室町時代になって広く世に知られるようになったといわれています。□□僧医田代三喜(1465~1537)が明に渡って医学を学び、帰国後曲直瀬道三(マナセドウサン)らとともに活躍、多くの医薬書を著しています。□□また、門下から多数の名医が輩出して、日本の近世漢方医学に画期的進歩をもたらしました。

[文献3] in 日本人とくすり|からだとくすりのはなし 中外製薬株式会社 https://www.chugai-pharm.co.jp › history › history002

安土桃山時代

外傷を対象とする「南蛮外科」がキリスト教とともに伝来しました。刀などによる切り傷の場合の治療法は、蒸留酒で傷口を洗い、ヤシ(椰子)油を塗り、縫合した後、再び蒸留酒で洗い、卵白をヤシ油で練った軟膏を塗った包帯をするというものでした。

織田信長

織田信長は、ポルトガルの宣教師F.カプラルのすすめにより、伊吹山(現在の岐阜県と滋賀県の県境)に薬草園をつくらせ、50万平方メートルの敷地には西洋の薬草3000種が栽培されていたといわれています。この薬草園に関する実録は発見されていませんが、ヨーロッパ原産の「イブキノエンドウ、キバナノレンリソウ、イブキカモジグサ」は、日本では伊吹山にのみ自生していることが、薬草園がつくられたことの有力な証拠になっています。

[文献4] in日本医史学雑誌第29巻1号p.50-63 昭和58年1月30日発行 昭和五十七年十一月二日受付 日葡辞書から見た安土桃山時代の医学 二、くすり 亀 節子、大槻彰、前川久太郎

『今回『日ポ』の中から拾い上げた薬種・薬草・売薬関係の語は二百二十語であり、これは、収録語総数のほぼ百五十分の一に相当する。特に目を引くのは、薬種の多様性と漢薬名の豊富さであるが、これを基源別に分けて象ると、鉱物性薬十五語、動物性薬十五語、樹脂・エキス・酵母製剤類七語、虫瘻類一語、菌類三語、上記以外の植物性薬百二十四語、またその他、売薬・方剤名十四語、薬性・薬能等に関するもの四十一語となり、以下、この分類に従って各語を列記してみると次のようになる。なお、特徴があると思われる説明事項を付記すると共に、問題点もまた各分類ごとに併せて取り上げてみたい。』

内容項目:

(一)鉱物生薬十五語:大赫石、炉甘石、雄黄(シナの薬)、白碧、赤石脂、辰砂(シナの或る薬用の石)、丹砂、丹(薬用になる赤い色の石)、丹(明るい赤色の粉末になった染料でまた薬としても用いられるもの)、丹薬、石膏、砒礪(=ねこいらず)、ぱうしよ(=ある薬)、陶砂、胆彗

(二)動物性薬十五語:阿膠、犀皮、べっこう、蛇骨、白花蛇、烏蛇(=蛇かやもりかを干したようなある薬)、竜骨、鈴羊角、鵜の黒焼(鵜から作る薬。すなわち、鵜を炎り、鍋に入れて妙り焦がして炭にしたものであって、何かの骨とか魚のとげとかが喉にささったのを下へおろすのに用いられる薬)、白彊蚕、蝉脱、ろほう(=ある薬)、牡蛎(=牡蛎の貝殻を焼いて作った薬の一種)、石薬(=薬になる石で、羊黄、 ポレイ 胄石などのようなもの)、牛黄

(三)樹旨・エキス・酵母製剤類七語:安息香(=薫香に似たある薬種)、薫陵(=安息香)、干漆、蘇合油(=シナから渡来した薬用になるある種の樹脂)、没薬(=シナか ら来るある薬方)、阿仙薬(8号。と呼ばれるある薬)、神麹

(四)虫瘻類一語:五倍子(=薬用になるある木の実)

(五)菌類三語:猪苓、挟苓、挟神

(六)果実・種子三十二語:兎糸子、西海子、宅角、車前子、牽牛子(=朝顔と呼ばれる花の種子で薬用に用いられる場合の名)、大風子、槙榔子、拘相子、山楯子(Cuchinaxiと呼ばれる小さな木の種子で薬になるもの)、使君子、山査子、白豆蒄、巴豆、肉豆蒄、墓笈、馬銭、窪麦、連惣、天蓼、鶴識、麦芽(=大麦の芽から製する薬)、蒲黄、括楼仁、蕪芙仁、杏仁、梅仁、そうくあ(=ある薬)、呉茱萸、木瓜、冬葵子、烏梅、薗香

(七)花類二語:丁香、丁子

(八)果皮・樹皮十一語:雷粟、陳皮、青皮(=密柑と味ばれる小さなオレンジの緑色の時の皮で薬用にするもの)、厚朴、大腹皮(=薬の中に入れて用いる犢 ナギーネムノキ 榔樹の皮)、黄檗、肉桂、椰、ゆはくぎ(=冨筍92昌楡の木という樹の皮で作った薬)、ごくわん(=薬用になるある木の皮)、合歓木

(九)全草・葉十九語:香需、荊芥、肉淀蓉、石餅、沢藺、薄荷、馬鞭草、益母草、ふつ(=よもぎ)、文(=灸をすえるのに用いる草)、河原蓬、木賊(=日本で灸をすえるのに使う草)、薬師草、青木(=木の一種でその葉は傷を癒す効力がある)、あきぼこり、血止草(=血の流出を止める草)、枇杷葉、篇蓄、延命草

(十)茎・枝・材類七語:桂枝、木通、絡石(=ある草)、桑寄生、竹茄、竹の層、竹瀝

(十一)根・根茎五十三語:雄黄(=大黄)、葎金、烏頭、烏薬、黄耆、黄苓、黄蓮、尤(Biacuju

t白尤に同じ。根を薬用にするある草)、甘松、玄参、蕎本、五加皮、牛膝、細辛、地黄、地骨皮、巧薬、常山、続断(=Voni azami鬼薊と呼ばれる草の根で薬の根で薬用になるもの)、大黄、沢潟、知母、人参、半夏、附子、防風、牡丹皮、木香、射干(=Carasuvoguiの根)、竜胆、菜蘆(=おもとの根葉になるある草の根)、独活、地愉、秦笂、大戟-以上は『本草綱目』の八本條Vの項に収載を見る--五加木(=この名で呼ばれる樹木。その根は薬用にし葉は和物にされる。またその幹はそれを入れて煮て酒を作るのに用いられる)、遠志、莪茜、苦練根、香白正、辛夷、山帰来、山薬、三稜、川言、前胡、天瓜粉、野老 ととき(=ととき人参。薬用人参の一種)、菫蘇(=Tocoro野老に同じ。黄色の小さな人参のような苦味のある草根で薬用にするもの)、白朮(=Voqucra尤という或る草の根から取る薬)、茅根(=日本でTqubanaと呼ばれている或る草の根で薬用になるもの)、房慈(=Tquzzuragusa葛籠草と呼ばれる草の根。またこの根から製した薬)

(十二)売薬・方剤十四語:西大寺、牛黄円、透頂香、蘇香円、巖香丸、理中円、昆元丹、阿伽陀円、香需散、清心円、万病円(=ある人々の話ではあらゆる病気に効くという薬)、墓笈円、しほう丹(=蜜で作られる或る薬)、蝋茶(=中に茶の入った小さな塊のようなある薬)

(十三)薬性・薬能等に関するもの四十一語:薬、温薬、冷薬、補薬、潟薬、粉薬、内薬、膏薬、煎薬、煎じ薬、薬石(=薬用の石)、丸薬、唐物(=シナ渡来の薬)、仙薬(=仙人の薬。かのシナの隠者のような人安が授ける霊妙な薬)、霊剤、霊薬、霊方(=この世のものとも思われない効験のあるすぐれた薬)、天薬(=霊方)、神仙の丹薬、消し薬(=解毒薬)、解毒(=ある種の薬)、気付薬(=心臓の薬)、下し(下剤)、腎薬、眼薬、血止薬、血縛(=血止めの薬)、差薬(=眼薬。また下では、未成熟の嬰児を胎内からおろすための薬)、癒薬(=踵物、あるいは傷を治す薬)、息合(=元気づけのために疲れた馬に飲ませる薬)、君薬(=薬のよい材料)、薫薬(=ある匂いのよい薬)、合せ薬(=種々の材料を調合した薬)、総薬(=種々の異なった病気に用いるさまざまな薬に入れるところの薬種)、百薬(=多くの薬)、百草(=薬にするために焼く百種の草、時としてはその代わりとして火にかけた鍋の底にくっついている煤を用いることがあるが、それもまた百草と呼ばれる)、黒焼(=黒くなるまで妙るか焼くかしたもので薬用にするもの)、五木湯(=薬用になる五種類の木で作る洗鰈用あるいは内服用の薬湯)、六陳(=どんなに古くなっても決して損ずることのない六種の薬)、自薬、桑酒 以上、くすり関係の用語は多岐にわたって収録されているが、これらが現実の生活の中でどの程度役立てられていたものか、『日ポ』に付記された説明事項からは読み取ることはできない。前述したように、『日ポ』成立当時の我が国に伝来していない薬物もいくつか混じっている可能性があり、医療の実態を知る上に於いては、やや不備な資料と言わねばなるまい。くすりに関するこうした語彙の豊饒さとは逆に、一五八四年一月六日、パードレ・ロレンソ・メシアが.〈-ドレ・ミゲルに当てた手紙は、当時の医療状況の次のように述べている。 「……日本人は一般に甚だ健康であるが、気候の温和で健康に適した為と、多く食わず、又多くの病の原因となる冷水を飲まぬ為であろう。而して病むことがあっても殆ど薬を用いず、短期間に健康を回復する」 時代の気風は、生きている人間の皮層を通して肉体を織り成し、いつにあっても、健康や疾病に働きかけるもののようだ。 (東京医科大学第二解剖学教室)

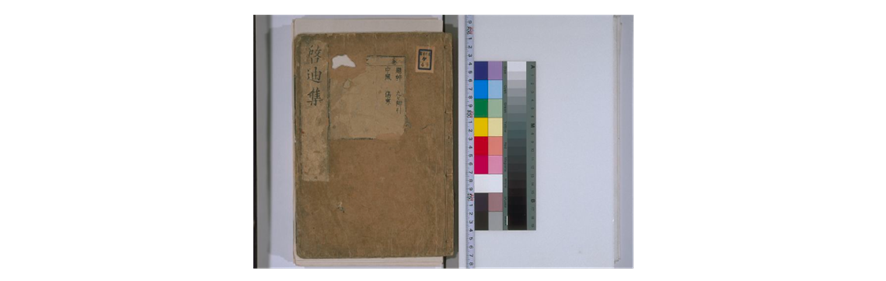

[文献5] 啓迪集(けいてきしゅう) in京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp › item 他 豊臣秀吉は、漢方医の曲直瀬道三を主治医に迎え、健康管理や医療活動の手助けをしていました。曲直瀬道三は、古今の医書から知識を集め、自分の経験を加えてまとめた著書「啓迪集(けいてきしゅう)」を執筆しました。この文献は、後に日本における漢方医学の基礎を作ったと言われています。 秀吉は、岐阜県と滋賀県の県境にある伊吹山で薬草を栽培したと言われています。 秀吉の死因についてはさまざまな説がありますが、そのひとつに梅毒があります。秀吉は女性好きだったと言われています。

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp › item

啓迪集 8巻 / 曲直瀬道三(正慶)著; レコードID: RB00000559; コレクション: 富士川 … 曲直瀬道三(正慶)著. 冊数. 8. 出版年(和暦). 慶安2年. 形態・版情報. 刊 和大. 写 …

啓迪集(けいてきしゅう)とは? 意味や使い方

コトバンク https://kotobank.jp › word › 啓迪集-59060

8巻から成る医学全書。曲直瀬道三 (まなせどうさん) 著。元亀2 (1571) 年刊。李朱医学 (→朱震亨 ) を体系的に ..

啓迪集(読み)けいてきしゅう:日本大百科全書(ニッポニカ) 「啓迪集」の意味・わかりやすい解説、啓迪集(けいてきしゅう) 医学書。初代曲直瀬道三(まなせどうさん)撰述(せんじゅつ)。全8巻。1574年(天正2)日本においては病の証を弁別して治療を施す全書のないことを遺憾に思った道三は、自家の臨床経験の立場から中国の古今の代表的医書64部を選び、その主要部分を抜粋し、平易簡潔にまとめて集大成した。中風、傷寒から婦人・小児病に至る病類を74部門に分け、病類ごとにその名証(名義)、由来(定義)、弁因(原因)、証(症候)、脈法(診断)、類証(類証鑑別)、予知(予後)、治法(治療)の8項に分けて論述し、中国医学の日本化に成功した。正親町(おおぎまち)天皇はこれを嘉賞(かしょう)し、周良策彦(しゅうりょうさくげん)に序文を命じ、翠竹院(すいちくいん)の院号を道三に賜った。

[矢数道明]:出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「啓迪集」の意味・わかりやすい解説

啓迪集(けいてきしゅう)

8巻から成る医学全書。曲直瀬道三 (まなせどうさん) 著。元亀2 (1571) 年刊。李朱医学 (→朱震亨 ) を体系的に紹介したものでありながら,日本独自の漢方の発展の基盤となった。啓迪は曲直瀬道三の塾名である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報、世界大百科事典(旧版)内の啓迪集の言及

【医学】より:…門人800人ともいい,また3000人ともいう。著書《啓迪集》8巻(1573)もよく読まれた。永田は,自らは知足斎と称して栄達を求めず,諸国を遍歴して診療をし,〈甲斐の徳本〉とよばれて尊敬された。…

【医者】より:…神,聖,功,巧の四知(望,聞,問,切の四診)を励行して病因を察したばかりか,急性と慢性疾病の区別を明確にし,年齢や性別,生活環境のちがいに応じて臨機応変に合理的治療を行った。その医術は《啓迪(けいてき)集》に集約されている。しかも,学舎啓迪院を基盤に医学教育を行い,豊臣政権下で施薬院を復活した全宗や江戸幕府の奥医師制度を企画した曲直瀬玄朔ら後継者を育成した。…

【曲直瀬道三】より:…フロイスの《日本史》や《イエズス会日本年報》に道三のキリスト教入信の記事があり,77歳で洗礼を受けたとされるが,日本側の記録は知られていない。主著に《察証弁治啓迪集》があり,《雲陣夜話》《薬性能毒》ほか多数の著書がある。甥の玄朔(東井)が養嗣子として2代目道三を名乗り,道三流医学を普及した。…

※「啓迪集」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[文献6] 古文書『関白秀吉公薬剤』 in株式会社プラネット https://www.planet-van.co.jp › shiru › chairman_essay 関白秀吉公薬剤

株式会社プラネット https://www.planet-van.co.jp › shiru › chairman_essay

この古文書『関白秀吉公薬剤』は水戸の近くの土浦で所蔵されていたもので、同所には藤田東湖の書も伝わっていますので、水戸学の関係者が創作したものではないかと考えている。…