尿に極微量含まれる子宮頸がんウイルスタンパク質検出に成功

早稲田大学教育・総合科学学術院の伊藤悦朗教授、金沢医科大学の笹川寿之教授、ドイツがん研究センターのMartin Müller教授らの研究グループは、子宮頸がんの前段階の患者の尿から、最大の病因となるヒトパピローマウイルス(HPV)のタンパク質の検出に成功した。

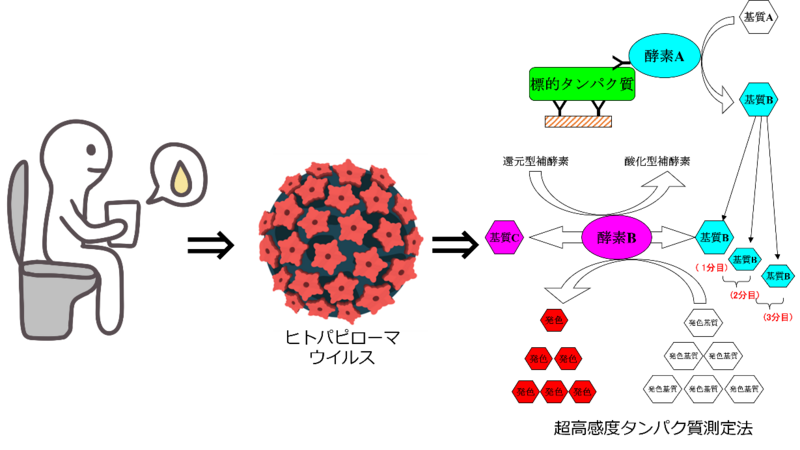

伊藤氏らが開発した超高感度タンパク質測定法(TN-cyclonTM)により、子宮頸がんの前段階の患者の尿から、最大の病因となるヒトパピローマウイルスのタンパク質を検出できることが示された。

従来からの細胞診は、ブラシなどで子宮の入り口を擦って、細胞を採取し、その後、細胞の形を観察する。個人的な差はあるが痛みを伴い、何よりも恥ずかしさがある

今回の研究成果により、子宮頸がんの初期検診ができる可能性が示され、将来的には、自身で採取した尿を医療機関や検査センターに送付すれば診断を受けられる道が拓かれた。

日本では年間に約1.1万人が子宮頸がんにかかり、約2900人が亡くなっている。子宮頸がんは性交渉を経験するほとんどの女性が感染し、がん前段階で多くは自然治癒するが、なによりもワクチン接種と定期検診によりがん発症を予防できる。

だが、若い女性にとって検診はハードルが高く、検診受診率の向上が見られていない。尿を用いて子宮頸がんの検診が受けられるようになれば、検診を受けるハードルが下がり、子宮頸がん撲滅の糸口になると期待される。

これらの研究成果は、スイスの国際学術誌『Microorganisms』に2024年6月14日(現地時間)に掲載された。

子宮頸がんの最大病因はヒトパピローマウイルス(HPV)の感染であり、すなわちこのがんは性感染症である。感染機会が多いのは性体験を始めた直後である。子宮頸がんに移行する前の状態(前がん病変)では、多くの場合は自然治癒するため、感染した自覚がない。

また、子宮頸がんの前がん状態は検診とワクチンとで予防できることが分かっているものの、20代・30代の女性にとって、検診は、「恥ずかしい」、「時間がない」、「病院に行くのが大変」、「性行為が監視されているようだ」といった様々な理由でハードルが高い。テレビなどを通した検診の啓蒙があっても、なかなか検診受診率の向上が見られていないのが現状だ。

子宮頸がん、または前がん状態の患者の子宮頸部細胞診では、DNAウイルスであるHPVのDNAまたはmRNAが含まれることは分かっていた。DNAやmRNAなどの核酸はPCR法の普及により簡単に高感度で測定できる。だが、実際にウイルスが存在してもがんの悪化のために働くのはそれがタンパク質に翻訳されてからなので、タンパク質の量的変化を調べることが望まれていた。

さらには、患者の尿中にもHPV mRNAが混入していることも最近注目され始めていたが、尿中のHPVタンパク質は極めて微量であり、ほぼその検出は不可能であった。

こうした中、伊藤氏らはこれまでに極微量のタンパク質を超高感度で簡易に測定する方法を開発してきた。これは超高感度タンパク質測定法(TN-cyclonTM)と呼ばれており(図2)、従来のサンドイッチELISAと酵素サイクリング法とを組み合わせたもので、標的タンパク質を検出するシグナルを増幅し、その結果、極微量の標的タンパク質を検出・定量するという手法を用いている。

今回、この方法を患者尿中のタンパク質の検出に適用した。尿中に存在する、標的であるHPVタンパク質は極めて微量であると予想されたため、その測定方法に磨きをかけた。

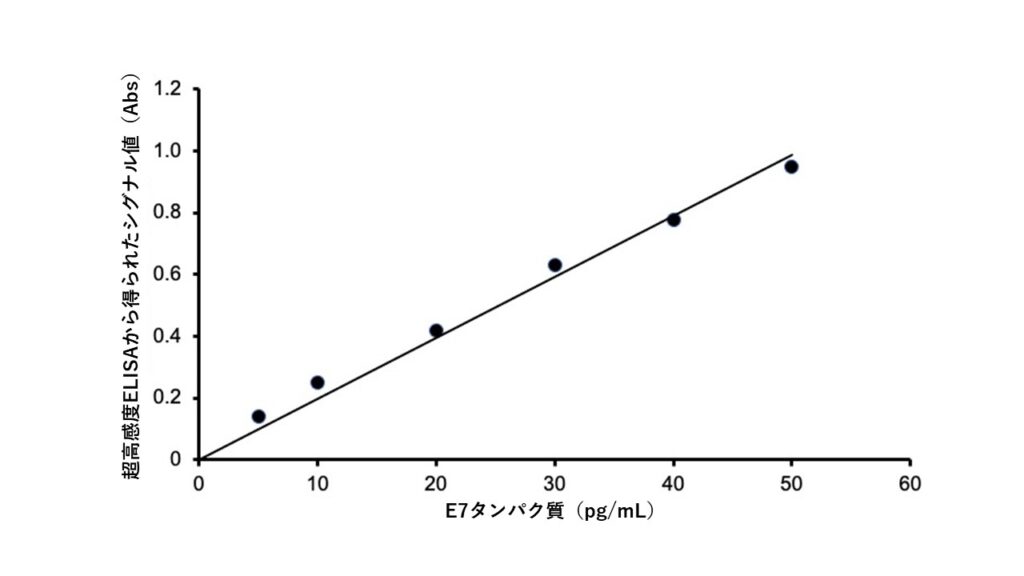

具体的には、感染後がん化するリスクの高いHPV16型のE7タンパク質に標的を絞ったところ、市販のELISAキットと比較して、約100倍の0.13 pg /mLという極めて高感度での検出が可能であるところまで追い込んだ(図3)。

これまでに例を見ない超高感度タンパク質測定系を確立し、E7タンパク質を見逃さないレベルになっている。ちなみにHPVのE7タンパク質は、HPV DNAの複製を可能にしており、がんの悪化に関与している。高感度タンパク質測定法(TN-cyclonTM)上部のサンドイッチELISA法と下部の酵素サイクリング法とが組み合わさっている。サンドイッチELISA法は、2種類の抗体で標的タンパク質であるE7タンパク質を挟み込んで検出する。そこに基質Aを加えて、酵素Aと反応させる。これだけでは超高感度というには感度不足である。

そこで、酵素Aと反応した基質Bは、酵素サイクリング法で増幅されるために利用する。今度は、酵素Bが基質Bに対して酸化還元反応繰り返し(サイクリングし)、補酵素の一つとして入れてある発色基質が発色していけば、検出するシグナルが増幅する。この発色を吸光度測定すれば、もとの標的タンパク質であるE7タンパク質を超高感度で検出することが可能となる。図3に示されているのは検量線で、E7タンパク質を含まないときのシグナル値(ブランク値)との差をどこで認めることができるかを統計的に計算すると、0.13 pg/mLという検出限界が得られた。

健診では、がん化する前の前がん状態で、HPVに感染している患者を発見することが重要だ。そこで前がん状態の患者(45名)に着目して尿を収集した。子宮頸がんの状態か、前がん状態なのかは、細胞診の情報を元に決めた。さらにはDNA検査を行い、HPVの型を決めた。この型には高リスク型のHPV16が含まれており、今回の実験ではHPV16とその関連型に特に着目している。

このように、細胞診による細胞の形の異常とDNA検査によるHPVの型の決定を行ってから、前がん状態の患者尿からのE7タンパク質検出を試みた。興味深い結果として、細胞の形の異常と、DNA型の検出と、さらにTN-cyclonTMによるE7タンパク質の検出との3者には、きれいな相関があるわけではないことが分かった。

これは、HPVが存在するかしないか(DNAの有る無し)と、子宮頸部の細胞に異形が現れるか現れないか、さらには、HPVのタンパク質の存在の有無とが、必ずしも一致しないということである。

タンパク質は、ウイルスそのものががんを悪化させるために必要なので、タンパク質の存在はウイルスの活性度を表している。それが発見できないということは、ウイルスが活動を休止している、すなわち潜伏感染などの発がん活性の変動を見ていると考えられる。 ウイルスの存在そのものも重要であるが、同時にその働きに注視すべきで、タンパク質の測定がまさにそれを表している。

同研究グループの結果では、E7タンパク質の存在を、HPV16陽性で前がん状態が初期のCIN1患者の尿検体では80%で、CIN2患者の尿検体では71%で、およびCIN3患者の尿検体では38%であることを確認した。

CINが上がる、すなわちがん状態に近くなると、なぜE7タンパク質が減るのかは、今後の研究課題となっている。また、もう一つのポイントは、尿を検体として使うことで、非侵襲的な検診への道を拓くことも重要だ。

細胞診はブラシなどで、子宮の入り口を擦って、細胞を採取し、その後、細胞の形を観察する。従って、個人的な差はあるが痛みが伴う。何よりも恥ずかしさがある。従って、尿で検診が受けられるようになれば、女性にとって大きな助けとなる。

今回の検出方法の開発によって、子宮頸がんの前がん段階での診断の可能性が示された。将来的には、自身で尿を採取し、医療機関や検査センターに送付すれば、検診を受けられる道が拓かれたと言えよう。

女性にとって、病院に行って医師に診てもらう検診よりも、自身で尿を採取し提出する手法を取れば抵抗感は少なくなる。検診のハードルが下がれば、子宮頸がん撲滅の糸口になるものと期待される。

その一方で、なぜHPVに感染した細胞が尿に含まれるのかは、まだ多くの謎が残されている。伊藤氏らは膣口から出てきたおりものが、尿に混入するものと考えている。従って、ある確率で、尿からHPVのタンパク質が検出されない検体もあるものと推測される。

さらに、前述の通り、前がん状態ががん状態に近くなるとE7タンパク質の発見率が減る。これはE7タンパク質の働きの観点から今後解明すべき問題点である。今回の研究では、HPV16型のE7タンパク質のみの測定を行ったが、今後は、子宮頸がんの悪化に影響を及ぼすE6タンパク質の測定も試みる予定になっている。

だが、このE6タンパク質を測定するには、それに対する良い抗体を作製するところから始めなければならない。さらには、患者検体数を増やすことも重要である。今後、伊藤氏らは、これら両方の課題解決に向けて、金沢医科大学の笹川寿之教授らとともに研究を進めていく。◆研究者のコメント

子宮頸がんは、若いうちからの検診とワクチン接種で予防できる。だが、若い女性にとって検診のハードルは非常に高く、そのハードルを下げることが切望されている。本研究がそのハードルの低下に一役買えると信じている。