老若男女問わず、とりわけ女性にとってダイエットは永遠のテーマ。近年このダイエットと腸内環境が密接な関係にあることが広く知られてきた。同じ食事や生活習慣でも「太りやすい」逆に「やせやすい」体質の人がいるのは、腸内環境が深く関わっているからだ。

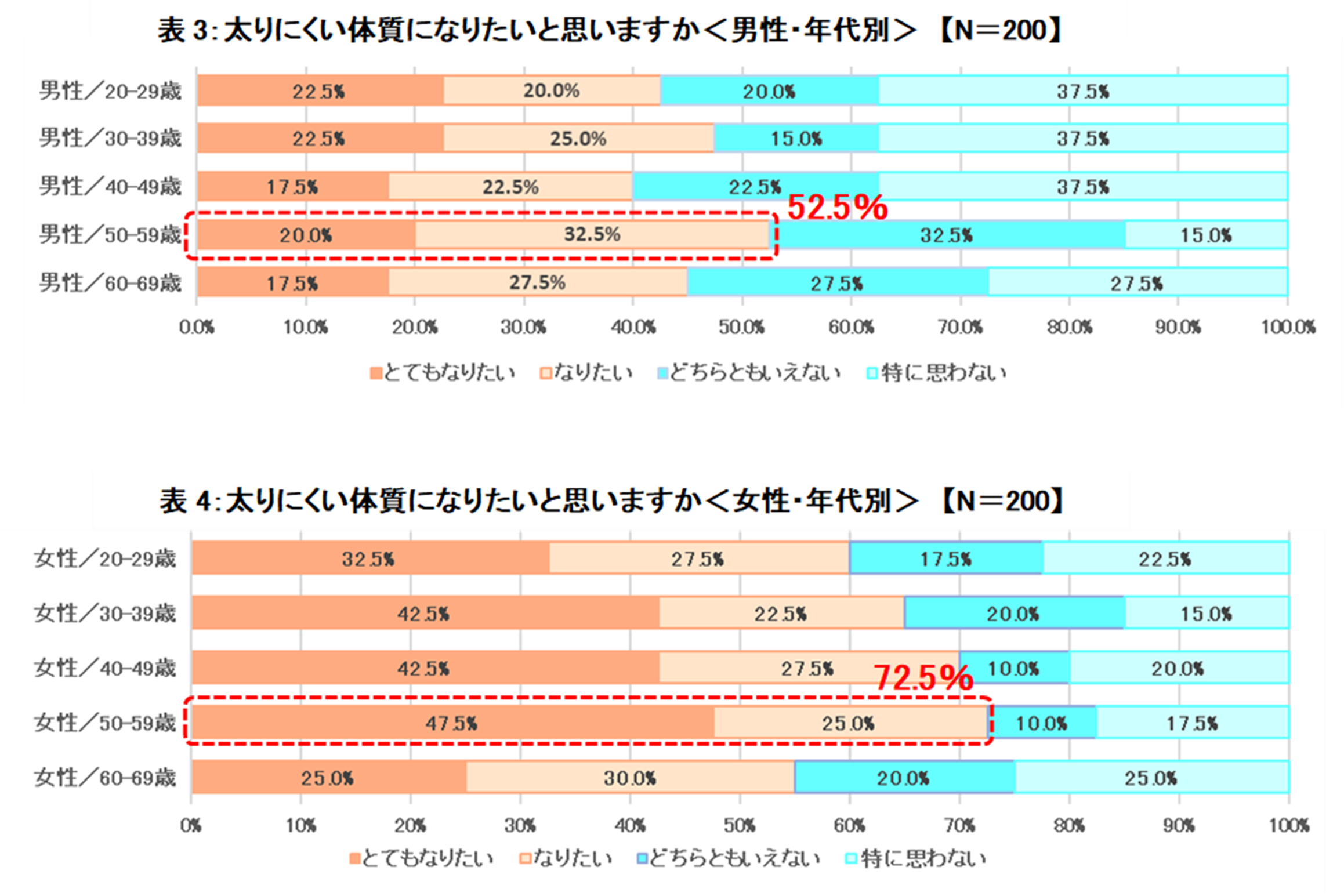

そこで大正製薬では、全国の20代から60代の男女400人を対象に、肥満に関する意識調査を実施し、肥満と腸活の関係をさぐってみた。その結果、女性は「」太りにくい体質になりたい」と思う傾向が全年代で男性よりも格段に強く、特に50代の女性は7割以上がやせ志向にあった。

一方、男性も健康診断の影響か、ちょっぴりおなかがでてきたのが気になる世代なのか、50代が52.5%と最も高いことがわかった。

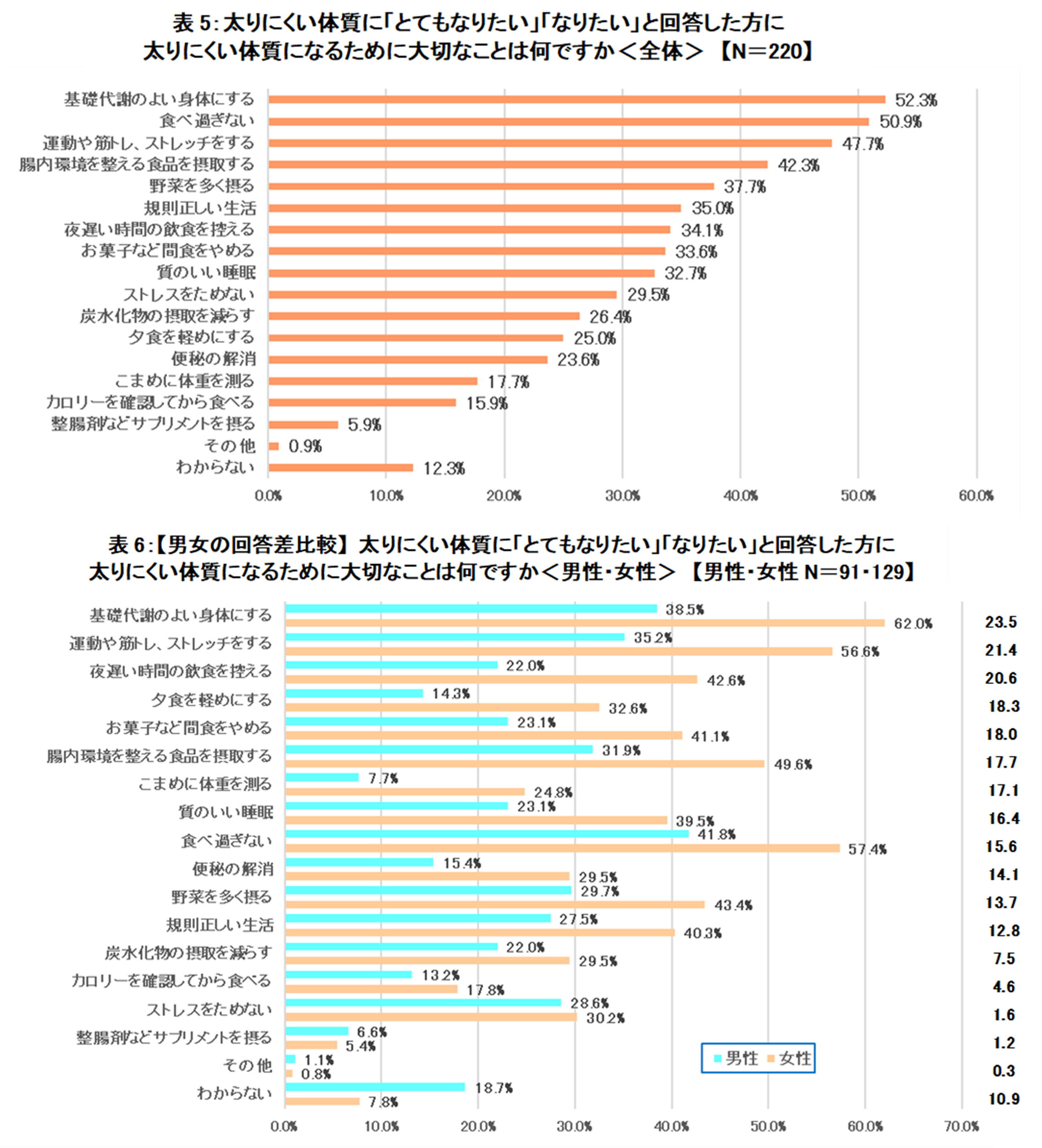

次に「太りにくい体質になるために大切なこと」を聞いたところ、「基礎代謝のよい身体にする」(52.3%)、「食べ過ぎない」(50.9%)、「運動や筋トレ、ストレッチをする」(47.7%)と理想的な回答が上位を占めた。

特に、女性は「食べ過ぎない」(57.4%)といった食事管理だけでなく、「基礎代謝のよい身体にする」(62.0%)、「運動や筋トレ、ストレッチをする」(56.6%)ことが大切だと回答する人も半数以上を占め、肥満予防についての高い知識と意識をもっているようであった。

だが、その一方で「運動をしないでゴロゴロしてしまう」と自覚している人も約3分の1を占め、理想と実際の行動が伴っていない微妙な状況がうかがえる。

調査結果とともに、肥満に深く関わる腸内環境と、肥満対策になる腸習慣を併せて紹介したい。調査結果の概要および詳細、小林暁子小林メディカルクリニック東京院長のコメントは次の通り。

【調査結果の概要】

◆太りにくい体質に「とてもなりたい」「なりたい」と回答した人は、女性の 6 割以上(64.5%)。年代別では、50 代が女性 72.5%、男性 52.5%で、男女ともトップ!

◆太りにくい体質になるために大切なことは「基礎代謝のよい身体にする」(52.3%)、「食べ過ぎない」(50.9%)、「運動や筋トレ、ストレッチ」(47.7%)。模範回答が上位に。

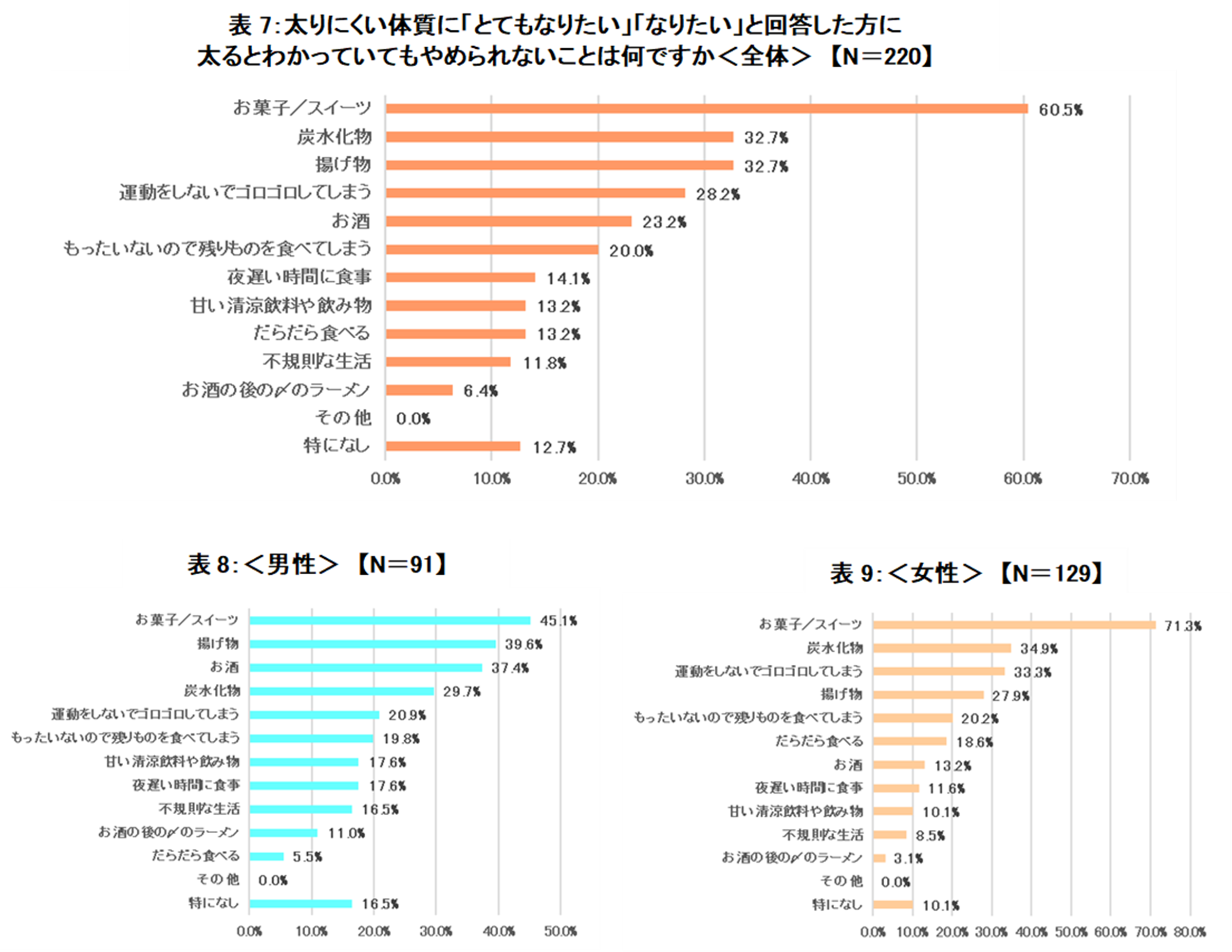

◆太るとわかっていてもやめられないものは、「お菓子/スイーツ」が 60.5%でダントツの1位。

◆「腸内環境を整える食品を摂取する」(49.6%)、「規則正しい生活」(40.3%)など、多くの女性は腸活の大切さを理解しつつも、「運動をしないでゴロゴロしてしまう」(33.3%)実態が判明。

【調査結果の詳細】

◆太りにくい体質に「とてもなりたい」「なりたい」と回答した人は、女性の6割以上(64.5%)。年代別では、50代が女性72.5%、男性52.5%で、男女ともトップ!

「太りにくい体質になりたいと思うか」という質問に対して、「とてもなりたい」「なりたい」と答えた人は、女性64.5%、男性45.5%に上った。特に、女性では、20~50代の各年代で「とてもなりたい」の回答が最も多く、50代では72.5%が「とてもなりたい」「なりたい」と回答。男性も同じく50代が52.5%で最も高い回答率となった。理想体型を手に入れて、いまの若さをキープ。もっと頑張ろうという世代なのかもしれない。

◆太りにくい体質になるために大切なことは「基礎代謝のよい身体にする」(52.3%)、「食べ過ぎない」(50.9%)、「運動や筋トレ、ストレッチ」(47.7%)。模範回答が上位に。

次に、太りにくい体質に「とてもなりたい」「なりたい」と回答した男性91人、女性129人に、「太りにくい体質になるために大切なこと」を尋ねた。

「基礎代謝のよい身体にする」(52.3%)、「食べ過ぎない」(50.9%)、「運動や筋トレ、ストレッチをする」(47.7%)など、腸活に欠かせない回答がそろい、上位を占めている。

また、男女差の開きが、「基礎代謝のよい身体にする」(男性38.5%、女性62.0%)、「運動や筋トレ、ストレッチをする」(男性35.2%、女性56.6%)などで目立ち、女性の意識の高さが現れている。ほとんどの項目においても、女性の方が男性よりも数値が高く、太りにくい体質になるために、さまざまな方法・知識を模索・吸収している様子がうかがえる。

◆太るとわかっていてもやめられないものは、「お菓子/スイーツ」が60.5%でダントツの1位。

太りにくい体質に「とてもなりたい」「なりたい」と回答した男性91人、女性129人に、「太るとわかっていてもやめられないもの」について聞いたところ、「お菓子/スイーツ」が60.5%でダントツの1位になった。

男女別にみると、女性では、次いで「炭水化物」(34.9%)、「運動をしないでゴロゴロしてしまう」(33.3%)が、男性では、「揚げ物」(39.6%)、「お酒」(37.4%)が2位・3位にあがり、ダイエットの敵はなかなか手ごわいといえそうだ。

◆「腸内環境を整える食品を摂取する」(49.6%)、「規則正しい生活」(40.3%)など、多くの女性は腸活の大切さを理解しつつも、「運動をしないでゴロゴロしてしまう」(33.3%)実態が判明。

今回の調査では、食・生活習慣における男女の違いや改善ポイントが明らかになった。

まず、男性では、「太るとわかっていてもやめられないもの」で、「お酒」(男性37.4%・女性13.2%)、「お酒の後の〆のラーメン」(男性11.0%・女性3.1%)、「不規則な生活」(男性16.5%・女性8.5%)のポイントが高く(表8・表9参照)、女性の約2倍やそれ以上の数値になっている。

会社帰りにお酒でいい気分になった後はラーメンで締めて、気づけば今日も午前様…。そんな日々が肥満に結び付いているのだろうか。

一方、女性は「太りにくい体質になるために大切なこと」として、「運動や筋トレ、ストレッチをする」(56.6%)、「腸内環境を整える食品を摂取する」(49.6%)、「規則正しい生活」(40.3%)、「質のいい睡眠」(39.5%)など、腸活の大切さをしっかり理解しつつ(表6参照)、「運動をしないでゴロゴロしてしまう」(33.3%)、「だらだら食べる」(18.6%)を「太るとわかっていてもやめられない」実態が判明した(表9参照)。理想と現実のギャップの克服が女性の課題といえそうである。

【小林暁子小林メディカルクリニック東京院長のコメント】

スリムな体型を維持できるすっきり「ヤセ体質」の人と、太ってしまう「ぽっちゃり体質」。その違いは腸内環境にあった。我慢して食事の量を減らしているのに、なかなかやせない。体重が減ってもすぐに戻ってしまう。そんな悩みをもたれている人は、まずは腸内環境を整えてみよう。脂肪を燃焼させるためには、実はビタミンやミネラルなどの基本的な栄養が欠かせない。

◆腸内環境によいものをしっかり食べることがヤセ体質への第一歩

我々が食べた物は、まず小腸が消化吸収し、その後の残りカスは大腸が便に作り替えて体外に排出する。この一連の働きは腸管が収縮するぜん動運動によって行われ、スムーズに進むことで栄養たっぷりの血液が全身の細胞に届き、食べた物が活動エネルギーとして生かされる。

だが、生活習慣やストレスによる自律神経の乱れなどで、このぜん動運動が停滞すると、栄養の消化吸収が落ちて血液の質が低下する。排便もうまくいかず、腸内の老廃物などを含んだドロドロの血液が全身を巡ってしまう。

こうした血液は細胞に入り込めず、脂肪に蓄えられていくため、代謝が落ちて太りやすくなってしまうのである。また、血流も悪くなるので、冷えや肩こり、肌荒れなどの原因にもなる。

「やせたい!」と思うとつい食事制限に走りがちであるが、たとえ減量に成功したとしても、それは一時的で長続きしない。健康的なヤセ体質に変わるためには、やみくもに食事の量を減らすのではなく、まず腸内細菌のバランスを整える善玉菌や食物繊維など、腸内環境によいものをしっかり食べることだ。

便秘を防ぎ、栄養たっぷりの血液を細胞に届けるとともに、余分なものを排出するという腸のスムーズな働きを保つことがカギになる。腸内環境を整え、効率的にヤセ体質をつくることを第一に目指そう。

我々の大腸には1000種類以上の腸内細菌が存在するといわれており、その腸内細菌のバランスがやせやすさや太りやすさにも影響していることがわかってきた。最近特に注目されているのが、脂肪の吸収を抑えたり、脂肪を燃やしたりする働きを持つ腸内細菌。いわゆる“ヤセ菌”である。

“ヤセ菌”の1つにあげられるのが善玉菌の代表格である「ビフィズス菌」。「ビフィズス菌」は短鎖脂肪酸の1つである酢酸をつくる。この酢酸は強い殺菌作用を持ち、腸内環境を整えるのに有効である。

また、短鎖脂肪酸の1つである酪酸を産生する日和見菌がいる。これらの腸内細菌がつくる短鎖脂肪酸は、直接脂肪細胞に働きかけて余分な脂肪の蓄積を抑える作用や、腸のバリア機能を高めたり、全身に運ばれて臓器のエネルギー源になったりして、太りにくい体質づくりにつながり肥満を防ぐ。

このように、「ビフィズス菌」や一部の日和見菌が短鎖脂肪酸を産生する“ヤセ菌”であるが、日和見菌は、善玉菌が優勢であれば善玉菌の味方をし、悪玉菌が優勢であれば悪玉菌の味方をする。

そのため、まず善玉菌である「ビフィズス菌」を増やし、日和見菌を味方につけてあげよう。善玉菌優勢の腸内環境バランスを維持することが、“ヤセ菌”を増やして、働かせる近道というわけである。その一方で“デブ菌”といわれる腸内細菌がいます。“デブ菌”は、食事から取り込むエネルギーの量が多く、肥満に結びつきやすいといわれている。肥満体質になるか、ヤセ体質になるかは腸内細菌次第。どんな腸内細菌を増やすかは、自分自身の心がけ次第なのだ。

“ヤセ菌”を増やすために手っ取り早いのが、善玉菌の代表格であり“ヤセ菌”である「ビフィズス菌」を腸内に「入れる」こと。「ビフィズス菌」で腸内環境が改善すれば他の腸内細菌も短鎖脂肪酸を産生しやすくなる。

40代以降になると基礎代謝が低下する。特に、女性の場合、50歳前後の更年期になるとさらに代謝が下がる。特に食べていなくても太ってしまう方が増えるのはこのためである。

【“ヤセ菌”を入れる】

40~50代になってから急激に太らないためには、若いうちから腸内環境に気をつけた食事をして、体重の変化の少ない生活を送ろう。

【“ヤセ菌”を育てる】

腸内にビフィズス菌を入れて“ヤセ菌”を増やしたら、その菌を「育てる」ことが大切である。“ヤセ菌”を育ててくれるのが、“ヤセ菌”が大好きなオリゴ糖や水溶性食物繊維。これらは、胃や小腸で消化・吸収されずに大腸まで届いて“ヤセ菌”のエサになる。さらにこれらを分解、発酵してできるのが、“ヤセ菌”のポイントである短鎖脂肪酸である。オリゴ糖や食物繊維は、積極的に摂ることで、善玉菌が増え、日和見菌が味方して腸内環境はさらに改善する。

毎日の食事に、オリゴ糖や食物繊維を意識的に摂り入れるようにしよう。

水溶性食物繊維が豊富な食品:

・海藻類・なめこ・アボカド・長いも・おくらなど

【“ヤセ菌”をキープする】

腸を内側からケアしたら、今度は腸のまわりの筋肉を動かし、良い状態を「キープする」ことも大切だ。腸は身体の中でほぼ固定されず浮いているような臓器で、加齢や筋力の低下、出産などで下がりやすくなる。

また、便がとどまることでも、下がったり、むくんだりして腸の位置が偏る。腸の位置を戻すために、ウォーキングやストレッチなどで腸を支える腸腰筋や腸を保護する骨盤まわりの筋肉を動かそう。本来あるべき場所に腸を戻せば、ぜん動運動が正しく起こり、便秘も解消する。座りっぱなしは特に腸腰筋がゆるみ、腸の動きが鈍くなるので注意が必要である。

●腸活情報サイト“腸活ナビ” https://www.biofermin.co.jp/chokatsu_navi/