片山製薬所は25日、同社らが提案した研究開発プロジェクト「有事における人工血小板、低分子医薬品の現地連続製造技術の開発」プロジェクトが、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の大型プログラムに採択されたと発表した。

NEDOが公募した事業「経済安全保障重要技術育成プログラム/有事に備えた止血製剤製造技術の開発・実証」において採択されたもの。同プロジェクトの実施期間は5年間で、2025年度から2029年度の予算は合計50億円。

国立研究開発法人産業技術総合研究所の矢田陽研究グループ⾧(触媒化学研究部門 デジタル駆動化学研究グループ)を中心とするiFactory、片山製薬所、ダイト、産総研 (触媒化学研究部門、化学プロセス研究部門、細胞分子工学研究部門)の連携チームが実施予定先として採択された。

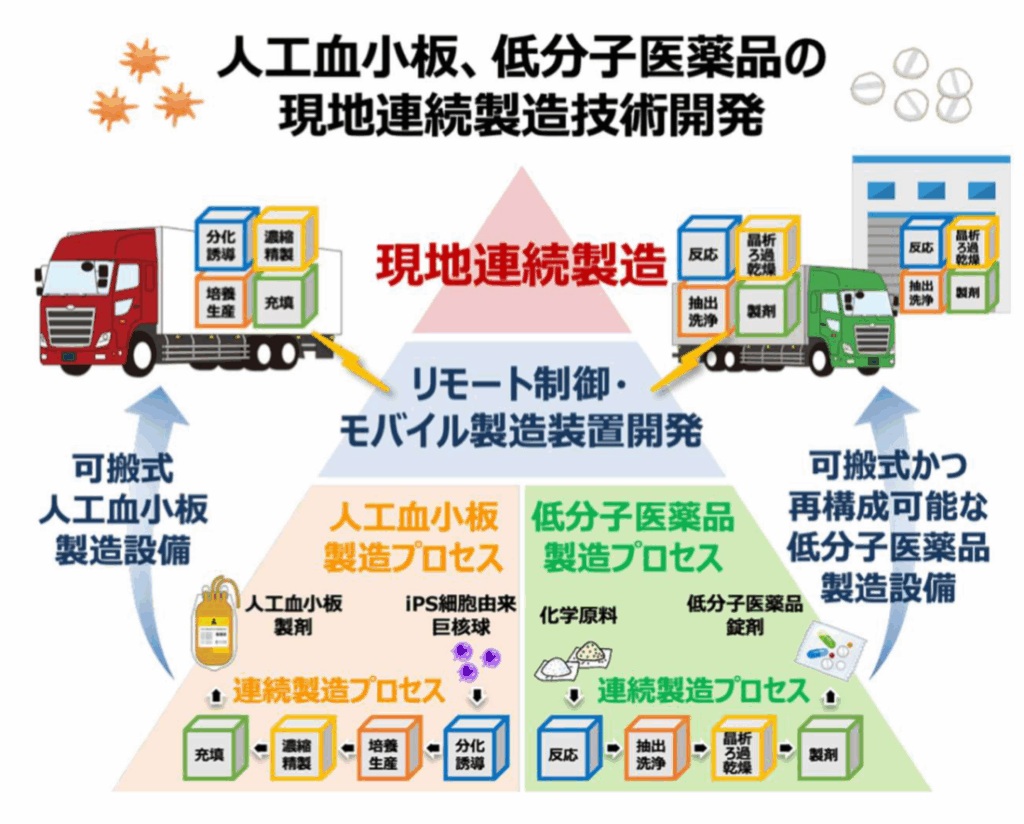

同プロジェクトは、有事の際に現地に移送することができ、遠隔操作により人工血小板や抗炎症剤等の低分子医薬品を現地連続製造可能な製造技術を確立し、突発的な有事に対し被害を最小限に抑えるべく、平時から有事に備えた人工血小板、低分子医薬品の供給体制を構築することを目的としている。

具体的には、有事の際に現地でiPS細胞から人工的に血小板を連続製造するための技術開発を産総研とiFactoryが担う。また、有事に現地で不足する医薬品を現地で連続製造するための技術開発を片山製薬所、ダイト、産総研が行う。さらに、現地に運搬可能なリモート連続製造装置および運搬車両の開発をiFactoryと産総研が担当する。

同プロジェクトに参画する産総研は、社会課題解決に資する革新的触媒、機能性化学品の連続製造プロセス技術、さらには幹細胞を用いた細胞利用製品の実用化を目指した研究開発を推進してきた。

iFactory は、医薬品をはじめとする機能性化学品を対象に、省エネルギー ・省人化を実現する革新的な連続生産システム「iFactory」を開発。世界に先駆けて実機スケールで固液の取り扱いを含む自動連続生産を実現してきた。 片山製薬所は、医薬品原薬及び中間体の受託製造を行い、製薬企業の研究開発を支援してこれまでに多数の医薬品を市場へ投入してきた。また、次世代技術として期待される連続生産システムの実装に向け、研究開発を積極的に推進している。

ダイトは、国内トップの医薬品原薬メーカーとして独自の安定供給体制を構築しており、原薬の連続生産を通じた生産性改善、環境負荷軽減の実現に向け、継続的に挑戦を続けている。

同プロジェクトでは、産総研の持つ触媒・フロー合成・化学プロセス・細胞培養の知見と、iFactory の持つ連続製造装置のノウハウ、片山製薬所、ダイトの持つ医薬品製造技術を融合することで、より高品質で効率的な人工血小板、低分子医薬品の現地連続製造の実現を目指す。プロジェクトの概要は、次の通り。

◆事 業 名: 経済安全保障重要技術育成プログラム/有事に備えた止血製剤製造技術の開発・

実証

◆研究開発テーマ名: 現地連続製造技術の開発

◆実施体制: 国立研究開発法人産業技術総合研究所(触媒化学研究部門、化学プロセス研究部門、細胞分子工学研究部門)、iFactory、片山製薬所、ダイト

◆研究期間:2025年度~2029年度の予定

◆事業規模:50 億円

◆事業の目的および研究開発内容:緊急時に製造装置を現地に移送することができ、遠隔操作により抗炎症剤等の低分子医薬品、人工血小板を現地連続製造可能な製造技術の開発を目指して次の項目を実施する。

(1)バイオ、低分子医薬品製造に対応した連続製造技術

① 人工血小板の製造プロセス開発

② 低分子医薬品製造プロセス開発

(2)省人化を目指したリモート連続製造装置の開発

(3)現地連続製造技術の開発と実製造検証

① リモート連続製造装置を運搬可能な積載車両の開発

② 現地連続製造実証

◆矢田陽研究グループ⾧のコメント

このプロジェクトを通じて、我々は「現地で医薬品を製造できる」という未来の実現を目指している。地震などの大規模災害発生時には、道路の寸断やインフラの麻痺により、医薬品の輸送が困難になることが想定される。有事の際、タイムリーに人工血小板や低分子医薬品を現地で製造・提供できれば、被害を最小限に抑え、より多くの人命を救うことに繋がると期待される。

本プロジェクトはこのような将来ビジョンの実現に向けた第一歩を踏み出すものと考えている。平時からの備えは、国民の安心・安全に繋がるものであり、我々は「人の生命を守り、今を未来につなぐ」の理念のもと、この技術を社会に貢献させるべく、全力を尽くして研究開発を進めていく。