塩野義製薬とFRONTEOは3日、人工知能(AI)との会話を通じて「あたまの健康度」を判定するWebアプリケーションサービス「トークラボKIBIT」を共同開発し、同日より提供を開始したと発表した。

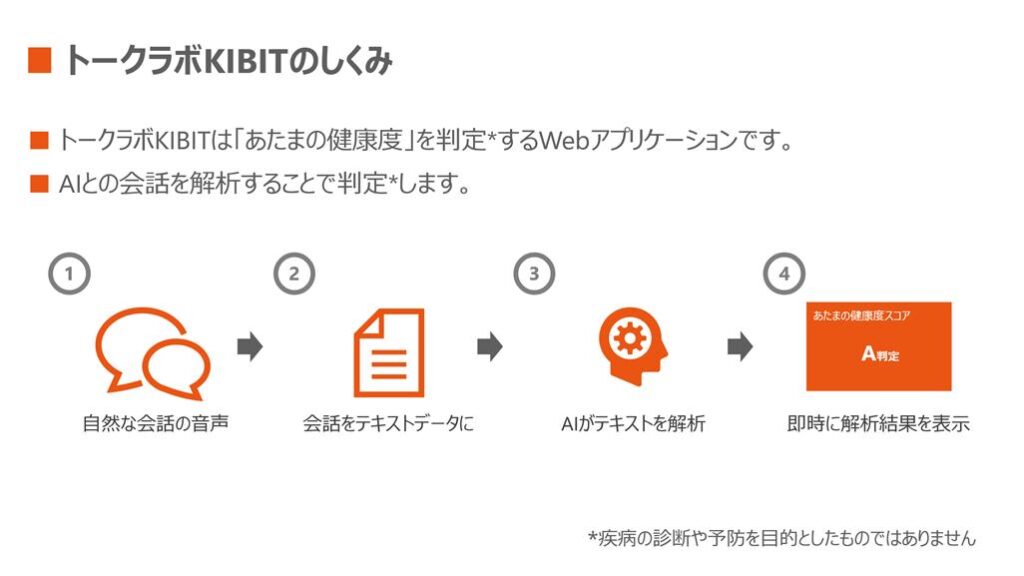

トークラボKIBITは、生活者によるAI相手の会話の中の単語や文章の関係性、特徴などについて、AIが会話中の文脈的つながりと語彙の多様性を解析。記憶力・言語理解力・情報処理能力を総合的な指標としてスコア化することで、頭の健康度スコアを判定し、結果に基づき高度変容を促すメッセージや生活習慣に繋がる情報を提供するもので、疾病の診断を目的としたものではない。

具体的には、生活者が「最近おもしろかったこと」など数テーマの中から話題を選択して質問に答えるとAIが文字化して会話が600字以上になると完了し、AIテキストが解析技術で判定して自動的に判定結果に移動する。また、過去スコアによって、過去の頭の健康度も確認できる。

トークラボKIBITによって生活者が自身の状態を日常的に把握することで、健康に関する意識向上を促し、生活習慣の改善や健康寿命の延伸を目指す。

同ツールは、本年10月より日本生命の「ニッセイみらいのカタチ 認知症保障保険(認知症サポートプラス)」の付帯サービスとして提供開始予定である。ニッセイ情報テクノロジーが提供する「暮らしの脳トレ」と連動する形で社会実装される。塩野義とFRONTEOは、2026年度の承認申請を目指して、トークラボKIBITと同様の仕組みを用いた医師と患者の会話から認知症リスクを判定する医療機器開発も進めている。

超高齢社会とも呼ばれる日本において、認知機能の維持・向上は重要な健康課題の一つだ。日本国内における65歳以上の高齢者が総人口に占める割合の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が続いており、2024年は29.3%と過去最高を更新している。

他方、認知機能は加齢とともに低下することが知られている。このような背景の中で、健康的な生活習慣が、中高年者のエピソード記憶にプラスの効果をもたらし、身体活動が認知機能低下リスクを低減するなどのエビデンスが蓄積されてきており、認知機能や健康への意識が今後ますます高まっていくものと想定される。

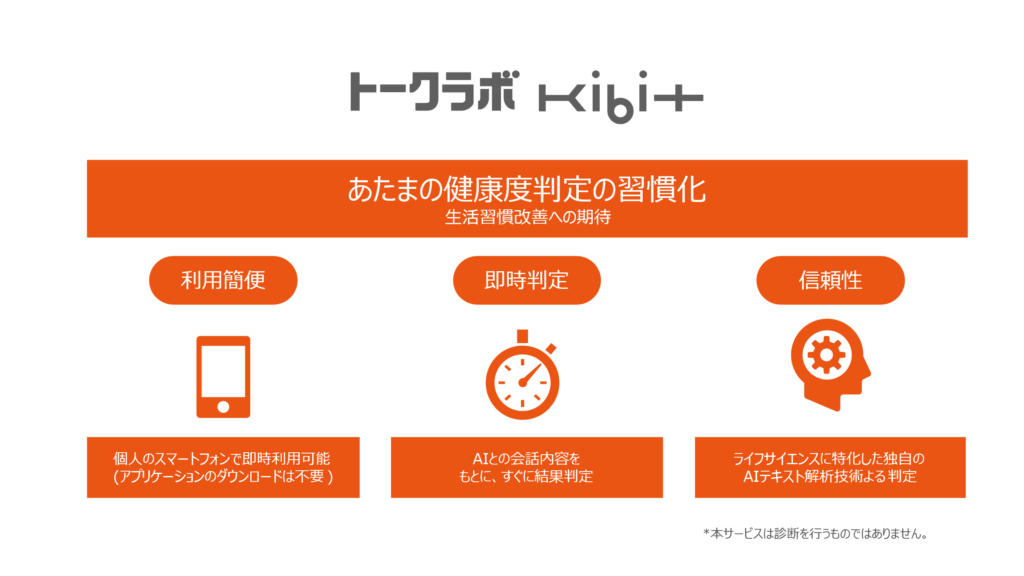

トークラボKIBITは、生活者が日常会話を通じて簡単に利用できる“あたまの健康度セルフチェックツール”として、自身の状態を日常的に把握することで健康に関する意識向上を促し、生活習慣改善や健康寿命の延伸を可能とする優れものアプリだ。

同日開催された「トークラボKIBITによる会話型の“あたまの健康度”判定サービスローンチ発表会では、豊柴博義FRONTEO 取締役/CSOが同アプリの特徴として、①自由な会話内容(辞書がいらない)、②AIが誤変換を吸収、③即時判定(計算量が少ない)を指摘。

その上で、「スマホを使うのでいつでもどこでも非常に簡便に気軽に使用できる。繰り返し使用することで、早期に脳の健康状態が判定できる」と強調した。さらに、「トークラボKIBITの活用により、健康意識の向上、生活習慣の改善、健康寿命の延伸と繋がっていくことが期待できる」と訴求した。

三春洋介塩野義製薬執行役員DX推進本部本部長はトークラボKIBITの機能について、「記憶、言語理解、情報処理など認知機能を司る総合的な指標を1点から100点で評価できるようになっている」と解説。

さらに、「生命保険や、銀行、運転免許センターなどあたまの健康度の評価が必要な企業・団体など様々な場面での展開が期待できる」と強調し、「今後、どのようなニーズ要望があるのかをクリアに見定めて、より良い性品位改良しながら幅広い人々に提供していきたい」と抱負を述べた。

三村將慶應義塾大学名誉教授(予防医療センター特任教授)は、「会話は、記憶や見当識、遂行機能などの“認知機能”と関連しており、これらの脳の健康状態は高齢になるに従い衰える傾向がある。近年の調査では、健康意識の向上や生活習慣病の改善が、脳の健康状態に重要な役割を果たしていることが示唆されている」と明言。

その上で、「トークラボKIBITは、ヘルスケア商品として自分の頭の健康度を日常的に簡単にチェックすることで、健康意識を向上させ、生活習慣を改善していく」と強調し、同アプリの健康寿命および脳寿命延伸に対する寄与に期待を寄せた。

三村氏は、認知機能低下の抑制可能な14ポイントも紹介。◆若年: 18歳=①教育機会の不足(5%)、◆中年:18 – 65歳=②難聴(7%)、③高LDLコレステロール(7%)、④うつ病(3%)、⑤頭部外傷(3%)、⑥運動不足(2%)、⑦糖尿病(2%)、⑧喫煙(2%)、⑨高血圧(2%)、⑩肥満(1%)、⑪過度の飲酒(1%)、◆高齢: 65歳以上=⑫社会的孤立(5%)、⑬大気汚染(3%)、⑭視力障害(2%)を示し、「これらの改善により最大45%認知機能低下を抑制できる」と訴求した。

また、認知機能低下予防のための生活習慣として、①お酒は飲みすぎない、②美味しいものをバランスよく腹八分に食べる、③適度に体を動かす、④質の良い眠りの毎日、⑤まわりの人たちとつながる、⑥幸せに生きる(マイクロハピネス)、⑦前向きな生き方(ポジティブシンキング)、⑧認知予備力を高めるーを挙げた。