L.E.K.コンサルティングと、日本、中国、韓国、オーストラリアの4市場をまたがるアジア太平洋地域の専門家16名で構成される諮問委員会は29日、独自の「システム全体ベネフィットモデリング」手法を用いた新たな調査結果を発表。今後10年間にわたり日本で精密医療の時代がもたらすベネフィットを次の通り結論付けた。

◆研究開発、製造分野全体で、17兆円(約1120億ドル)規模の直接投資が発生する。

◆継続的・対症療法的な治療がより効果的な治療や治癒に置き換わることを通じて、8600億円(57億ドル)を超える医療費が削減される。

◆直接投資の促進や患者に与える利益の乗数効果により、地域社会全体で100兆円を超える経済波及効果が期待され、25万人の雇用が創出される。

◆治療の質が向上し、対象患者の累積生存年数が約130万年増加する。

専門家を中心とした新たな報告書によれば、アジア太平洋地域では、革新的な治療法がクリティカル・マス(臨界点)に達しつつあることを背景に、医療の「精密医療の時代」が到来しようとしている。これらの治療法は、医療を再構築し、投資を誘致し、人々の生活の質を向上させるだろう。高齢化により医療費の高騰と医療に対するニーズが高まっている日本では、精密医療の時代の訪れは、これらの課題に対処するための大きな転換点となる。

だが、この精密医療の可能性を最大限に引き出すには、国内の制度、最新の治療法に対するアクセス、そして基盤の整備が追いついていかなくてはならない。

29日に発表された白書、「精密医療が切り拓く治癒の未来(On the Cusp of a Cure)」では、アジア太平洋地域が精密医療の時代に対応できる準備ができているかを考察している。

精密医療の時代とは、画一的な処方や定期的な投薬による治療から、個々の患者の疾患に合わせて最適な、高精度でかつ根治を目指せる治療法である「精密医療」へと徐々に移行している変革期を指す。

L.E.K.コンサルティングパートナー兼日本法人代表取締役の井ノ口雄大氏は、「精密医療の時代の医療技術は、日本が抱える医療の課題に対する革新的な解決策となりえる。この新たなアプローチを採用することで、大幅な経済成長や雇用創出だけでなく、逼迫する医療費の負担を大きく軽減できると期待される」と断言。

また、「約150万人の患者がこれらの治療法の恩恵を受けると予想される。患者が長期間にわたって健康を維持できるようになれば、入院回数の減少、薬剤費の削減、専門医への受診回数の減少といった形で、医療費の削減が実現するだろう」と予測している。

精密治療で「治療の最前線」へ

「精密医療が切り拓く治癒の未来(On the Cusp of a Cure)」調査では、遺伝子治療、抗体標的治療、薬物-デバイス併用療法、診断技術という4つの新技術を対象として、1000件以上の臨床試験データを評価した。これらの治療法は、精密医療の時代の一端を担っていると考えられる。

なぜならば、これらの治療は、さらに個別化されたアプローチが可能となることにより、患者の健康に対してより一層の利益をもたらし、これまでの医療のあり方に対するパラダイムシフトとなるため、重要な研究分野としても投資領域としても注目されているためだ。

特に注目すべき点として、「これまで根治が難しいとされてきた多くのがんや遺伝性疾患――アジア太平洋地域で深刻な健康課題となっているこれらの病気の“治癒”が、いま現実味を帯びてきている」と評価する専門家の存在が挙げられる。

「2022年に国内で新たにがんと診断された人の数は100万人以上であり、そのうち40万人以上が命を落とした。最近の統計データでは、日本人の2人に1人が生涯のうちにがんと診断される。精密医療のような新しい効果的な治療法が必要であることは否めない。

「このような標的治療は、生存率と生活の質のいずれの改善にも極めて重要であり、国内におけるがんとの闘いに新たな道を切り拓くものとなる」と、藤田医科大学大学院の佐藤大介教授は話す。

これらの治療法の中でも最も画期的な精密医療の例の1つに、患者自身のT細胞(白血球の一種)に処理を施し、がん細胞を標的とし破壊させるように改変するキメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法がある。白血病やリンパ腫などの血液がんの治療によく用いられており、最近では多発性骨髄腫の治療としても承認されている。

「CAR-T療法のような革新的な治療法が広く使われるようになり、より早い段階の治療選択肢として組み込まれていけば、患者さんはより長く、より質の高い生活を送れる」と、諮問委員会メンバーであり、Cancer Solutionsの創設者兼最高経営責任者の桜井なおみ氏は語る。

何度も化学療法を繰り返すのではなく、患者一人ひとりの病状に合わせカスタマイズされた治療が受けられるようになる。こうした精密医療は、かつては治らないとされていた病を克服へと導き、患者さんが大切な人と過ごす時間を増やすという何ものにも代えがたい希望がもたらされる。

治癒への扉を開くための密医療導入の課題

医療費の高騰や医療のニーズの高まりにより、日本の国民皆保険制度の持続性はゆらぎはじめている。「ドラッグラグ・ロス」、すなわち新しい医薬品・医療テクノロジーの導入の遅れや欠如は、国民の最新の治療法へのアクセスを制限させてしまうリスクがある。精密医療の時代は、これらの課題に対する対処法や患者の治療方法の大きな転換点となるため、それを最大限に活用できるように規制当局や政策立案者にも同様の発想の転換が求められることになる。

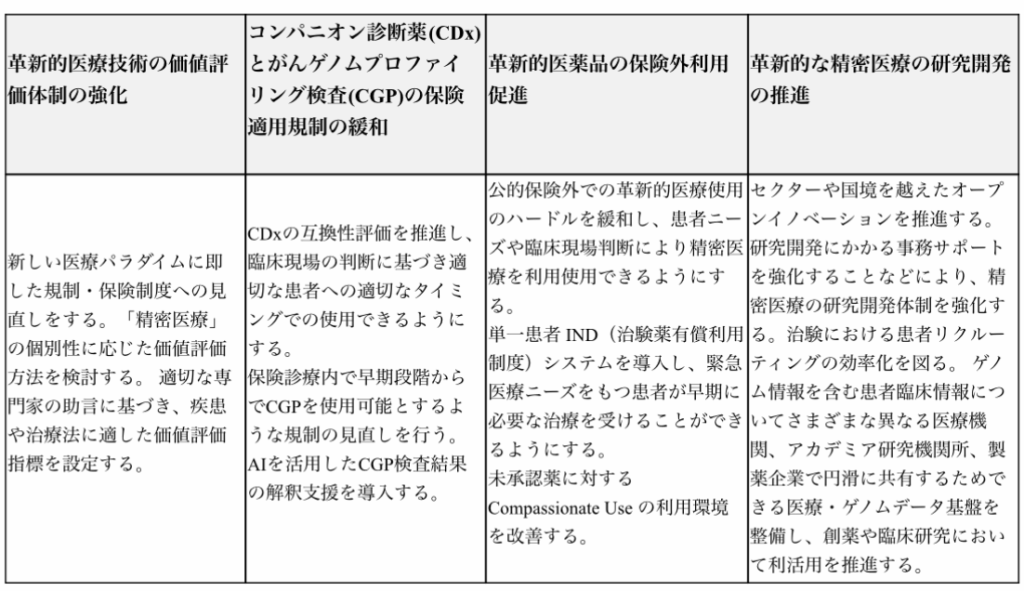

「精密医療が切り拓く治癒の未来(On the Cusp of a Cure)」白書シリーズは、各国の市場にはそれぞれ独自の制度があることを踏まえつつ考察し、患者、医療制度、経済という面でのプラス効果を現実のものとするために、日本は以下の点に取り組む必要があるとしている。

桜井氏は、「精密医療という新たな時代の到来により、私たちはアジア太平洋地域全体の医療を変革する入口に立っている。だが、これらの治療法が持つ可能性を最大限に引き出すためには、知識やインフラはもちろんのこと、規制制度も追いついていかなくてはならない」と強調。

その上で、「精密医療の目標は、適切な患者、適切なタイミング、適切な治療、および適切な用量を確保することである。人生を大きく変える可能性のあるこれらの治療法を患者が利用する上で障壁となるものを取り除くため、政策立案者、医療専門家、医療業界のリーダーを含め、我々全員に果たすべき役割がある」と訴求する。