早稲田大学人間科学学術院の市野順子教授、井出将弘TISテクノロジー&イノベーション本部セクションチーフらの研究グループは、自己開示の程度がリアルよりバーチャル(特に非リアルアバター)の方が統計的に有意に高く、ビデオ通話とリアルとの間に大きな違いは見られないことを明らかにした。

また、性別組合せも自己開示に影響を及ぼし、コミュニケーションメディアに関わらず、その程度が最も高い組合せは女性同士であった。

同研究は、リアル、ビデオ通話、2つのバーチャル(本人と似ているリアルアバターと、似ていない非リアルアバター)の4つのコミュニケーションメディアを介した対話の比較を通して、(1)ビデオ通話やバーチャルはリアルと比べてどの程度自己開示が促されるか、(2)性別組合せはこれにどのように影響するか、を調査したもの。

その結果、(1)バーチャル(特に非リアルアバター)はリアルより、個人的な感情の開示の程度が1.5倍以上高い一方で、ビデオ通話はリアルと大きく違わない、(2)コミュニケーションメディアに関わらず、自己開示の程度が最も高い性別組合せは女性同士で、個人的な情報の開示でその傾向が顕著である、との結論が得られた。

同研究成果は、「Behaviour & Information Technology」のオンライン版に2025年6月4日に公開された。

教育や仕事などのさまざまな場面において、オンラインコミュニケーションが普及しつつある。人間関係の構築と維持に不可欠とされる自己開示が、オンラインとリアルのコミュニケーションで異なるのかの理解は、新たなコミュニケーションツールを考える上で重要だ。

自己開示はコミュニケーションにとって不可欠な要素であるため、リアルでの対話での自己開示に関する研究もさることながら、従来のコミュニケーションメディアであるテキストや音声を介した対話での自己開示に関する研究も、非常に活発に行われてきた。

テキストや音声を介した対話は、リアルでの対話よりも、自己開示が促されることが多くの研究で示されている。だが、ビデオ通話やバーチャルという新しいコミュニケーションメディアがリアルと比較して、自己開示が促されるかについてはほとんどわかっていない。

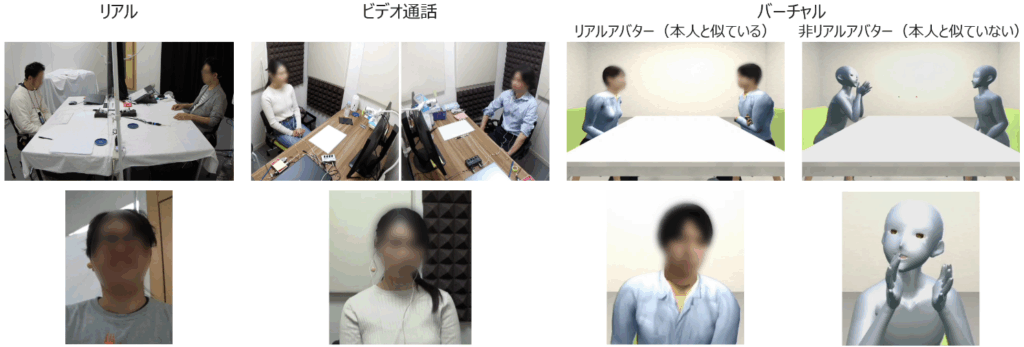

そこで、市野氏らは、72ペア(144人)の参加者を対象に、リアル、ビデオ通話、2つのバーチャル(本人と似ているリアルアバターと、似ていない非リアルアバター)の4つのコミュニケーションメディアのいずれか一つを用いて、個人的なトピック(例:「記憶から消してしまいたい出来事」)について、ペアで対話(相互に自分のことを話す)してもらう実験を行った(図1)。

(プライバシー保護のため、リアル、ビデオ通話、リアルアバター条件の顔部分はぼかしを施している。アバターの視点はリアル、ビデオ通話と同様に一人称視点である。)

参加者の自己開示の程度を、言語行動、非言語行動、生理的反応、参加者自身の認識(アンケート)など、複数の観点から定量的に評価した。以降では、それらのうち、言語行動と参加者の認識の結果を示す。

【言語行動】

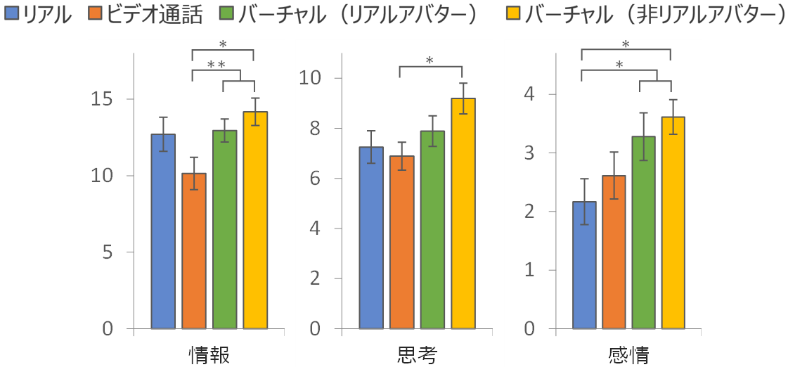

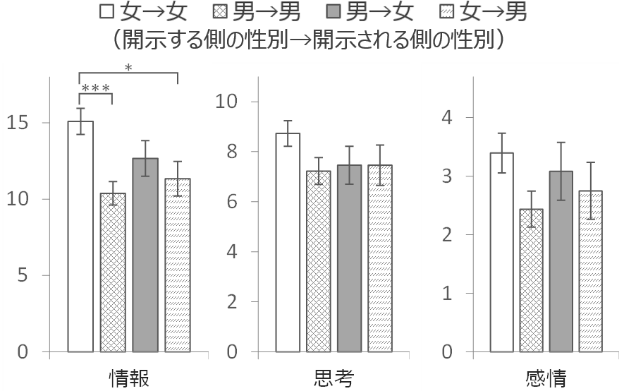

発話ごとに、3つのカテゴリ(情報、思考、感情)各々について自己開示のレベルを評定し、自己開示のスコアを求めた(図2)。

その結果、開示されにくいカテゴリ(感情、思考、情報の順)になるほど両者の差は開き、統計的な有意差が見られたのは感情のカテゴリ(不安、不満、憂鬱、恥、恐怖などに関すること)であった。一方、ビデオ通話はリアルと大きな違いは見られなかった。

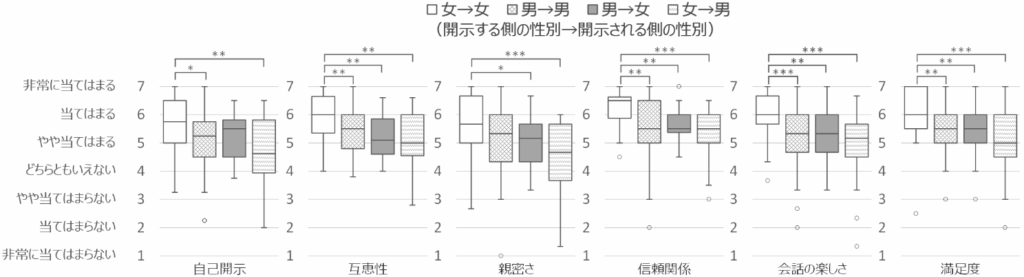

【参加者の認識】

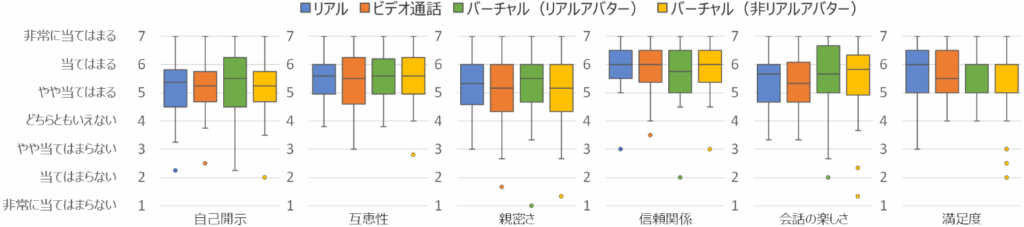

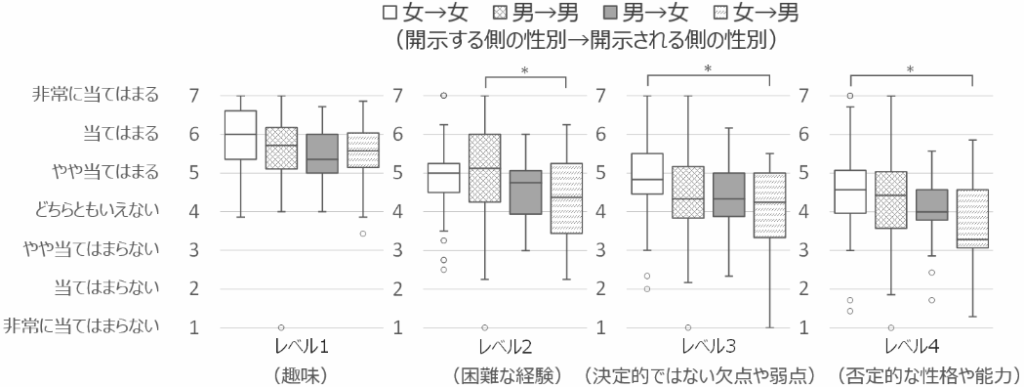

参加者の対話中の認識(対話相手にどの程度自己開示できたかなど、図3)と将来に対する認識(対話相手に将来どの程度自己開示できそうか、図4)について、複数のアンケートを用いて測定した。

その結果、いずれのアンケートでも、コミュニケーションメディア間で大きな違いは見られなかった。

参加者の認識の結果(主観的データ)と言語行動の結果(客観的データ)を照らし合わせると、バーチャル空間では、人は特別な意識を払うことなく自己開示を行える可能性が示唆される。

【言語行動】

自己開示のスコアを求めた結果、女性同士(開示する側の性別もされる側の性別も女性)、異性同士、男性同士の順にスコアが高く、情報のカテゴリ(本人の外見、性格、経験、家族などに関すること)の開示でその傾向が顕著であった(図5)。これらの結果は、リアルでの対話を調査した多くの社会心理学の知見と一致する。

【参加者の認識】

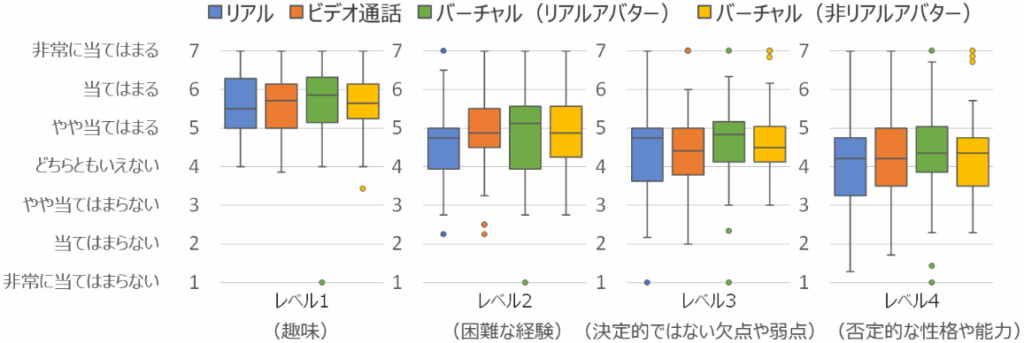

参加者自身の認識を複数のアンケートを用いて測定した結果、ほぼすべての項目で、最も高い評定値を示したのは言語行動と同様に女性同士であった一方、最も低い評定値を示したのは言語行動(男性同士)とは異なり女性から男性への開示であった(図6、図7)。

検証(1)と同様に、参加者の認識の結果(主観的データ)と言語行動の結果(客観的データ)は必ずしも一致せず、女性は男性との対話において、心理的には警戒しているものの、その警戒心は自己開示行動に必ずしも反映されないことが伺える。

バーチャルはリアルと比べて個人的な感情に関する自己開示が促されるという結果から、感情表出に関連するさまざまなVRサービスへの発展的な適用が期待される。自己開示は心の健康に深く関わる要素であり、今後、その支援に対するニーズはますます高まると予想される。これにより、心理カウンセリング、キャリア支援、ライフスタイルの相談、ストレス解消など、さまざまな分野での有望な適用が可能となり、例えば次のようなサービスが考えられる。

◆うつ病・認知症・がん・適応障害・不安障害等の患者や、さまざまな心の症状をもつクライアントが、セラピストと対話するカウンセリングや心理療法を提供するサービス

◆認知症や寝たきり高齢者を介護する人々のためのケアギバーカフェ

◆傾聴エージェントを活用し、体調や人間関係に関する不安や悩みを聴いてくれるストレス解消サービス

さらに、バーチャル空間では特別な意識を払うことなく自己開示が行える可能性が示唆されたことから、他者の率直な思考や感情を理解したい場面(例えば、上司が部下の悩みや不安を引き出したい1on1ミーティング)でも有用である可能性がある。

同研究では、使用した2つのアバターの外見の性別が、ユーザの実性別と一致する場合と中性的な場合に限定され、逆の性別での効果を扱わなかった。先行研究では、アバターの外見の性別がユーザの実性別と逆の場合、行動や心理に変化が見られることが示されている。

また、本研究は初対面同士の人々の対話に焦点を当てたが、既知の間柄や親しい関係にある人々の対話では異なる結果が得られる可能性がある。今後は、これらの点を踏まえ、さらに深い理解を得るための研究を進めていく。

◆研究者のコメント

日本では2017年頃に広まり始めた「VRChat」というソーシャルVRサービスに当時アクセスしてみたところ、社交辞令的・表面的な会話が少ない様子や、大人の男性同士が美少女のアバターで仲睦まじく抱っこごっこをする様子を見て、その自由で率直なコミュニケーションに驚いた。「リアルな世界では、この人たちはまずこんなやりとりをしないだろう」と感じたところから、コミュニケーションの場としてのバーチャル空間に関心を持つようになった。

今後、倫理的な問題が生じる可能性があるが、バーチャル空間はうまく活用すれば、理想的な社会(ユートピア)を実現できるのではないかと期待している。そのためには、多くの知見を積み重ねていく必要がある。